Warum Afrikas Straßen zum Meer führen – und selten zueinander

Straßen, die ans Meer führen

Koloniale Logiken in Afrikas Verkehrsnetzen – und ihre Gegenwart

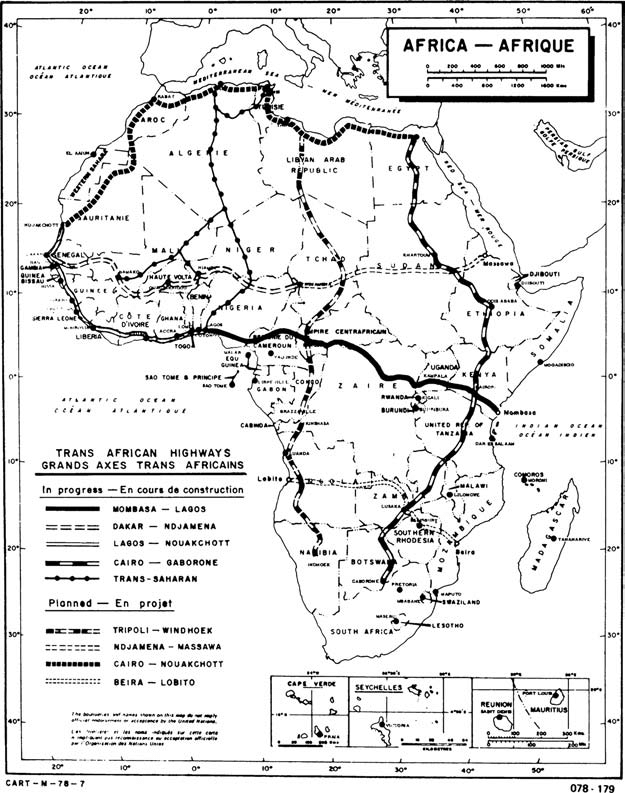

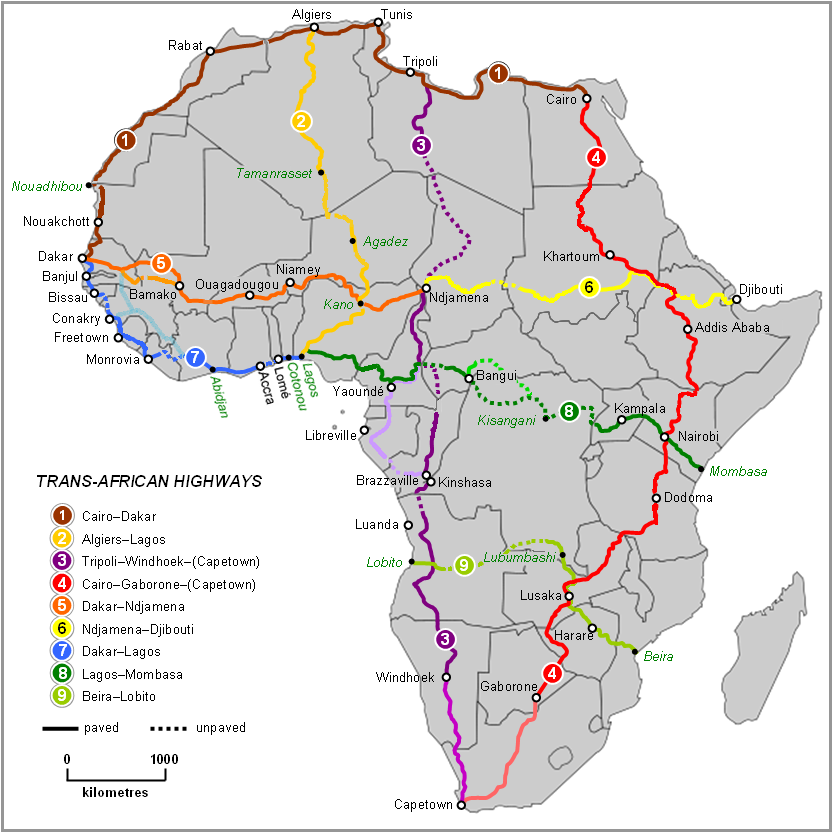

Auf The Bell interessiert uns, wie historische Entscheidungen bis heute nachhallen. Wenige Bereiche zeigen diese longue durée so deutlich wie die Straßen Afrikas. Wer die Karten liest, erkennt ein Muster: breite Achsen, die Rohstoffräume mit Häfen verbinden; brüchige Verbindungen zwischen Nachbarländern; lückenhafte Netze zwischen Kleinstädten und Dörfern. Diese Ordnung entstand nicht zufällig. Sie folgt einer Logik, die sich über ein Jahrhundert verfestigt hat – und sie strukturiert weiterhin Alltag, Märkte und Staatlichkeit.

Extraktion als Leitprinzip

Koloniale Verwaltung und Privatgesellschaften investierten vor allem in Linien, die Exportware sicher und schnell zu den Küsten brachten. Straßen und Eisenbahnen wurden entlang von Minen, Plantagen und Sammelpunkten geplant. Die Priorität lag auf Durchlass – nicht auf Verbindung. Das Ergebnis waren Korridore mit hoher Qualität, die sich wie Trichter auf Hafenstädte richten. Diese Korridorstruktur schuf keine Netze, sondern Transitröhren.

Nach der Unabhängigkeit: institutionelle Trägheit

Mit der Unabhängigkeit übernahmen junge Staaten Infrastrukturen, die auf Außenmärkte eingestellt waren. Haushalte, Ministerien und Ausbildungswege blieben auf diese Logik ausgerichtet. Großprojekte orientierten sich weiter an Exportketten, weil dort Finanzierung, Expertise und kurzfristige Renditen lagen. So blieb die Karte stabil: leistungsfähige Strecken zum Meer; uneinheitliche Qualität zwischen Provinzen; punktuelle Modernisierungen ohne flächige Netzwirkung.

Governance, Finanzierung, Wartung

Straßen entstehen nicht allein im Bau, sondern in der Wartung. Viele Landverbindungen sind unbefestigt; Regenzeiten setzen ihnen zu; Dezentralisierung und knappe Budgets erschweren verlässliche Instandhaltung. Gleichzeitig fließen Kredite und Investitionen bevorzugt in Korridore mit klarer Sicherheitenlage: Häfen, Exportterminals, Zufahrten. Dort lassen sich Einnahmeströme erfassen, Gebühren erheben, Risiken kalkulieren. Binnenverbindungen erhalten seltener diese Priorität.

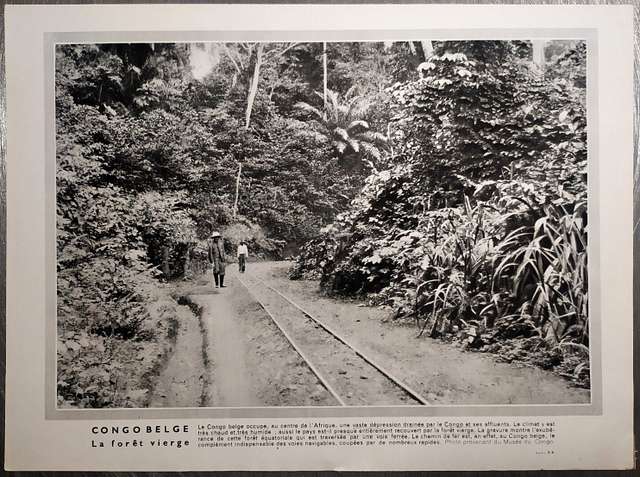

BELGISCHER KONGO Der Urwald

Belgisch-Kongo liegt im Zentrum Afrikas in einer großen Senke, die vom Kongo und seinen Nebenflüssen entwässert wird. Das Klima ist sehr heiß und feucht, weshalb das Land fast vollständig von Regenwald bedeckt ist. Die Abbildung zeigt den üppigen Regenwald, der von einer Eisenbahnlinie durchquert wird. Die Eisenbahn ist in Belgisch-Kongo eine unverzichtbare Ergänzung zu den Wasserwegen, die durch zahlreiche Stromschnellen unterbrochen werden. Das Foto stammt aus dem Kongomuseum.

Alltagsfolgen

Für Bäuerinnen und Bauern bedeuten schlechte Verbindungen längere Wege, höhere Verluste und geringere Marktpreise. Für Handwerk und kleine Unternehmen steigen Transportkosten und Lieferunsicherheit. Schulen, Kliniken, Verwaltungen bleiben erreichbar – aber mit Zeitverlusten, die Bildungschancen und Gesundheitsversorgung spürbar schmälern. Infrastruktur ist hier nicht bloß Asphalt. Sie wird zu Zeit, Zugang und Preis.

Regionale Integration als offenes Projekt

Die Afrikanische Union und regionale Wirtschaftsgemeinschaften setzen seit Jahren auf Vernetzung: Grenzbrücken, Zollharmonisierung, Korridormanagement, Kontinentalfreihandel. Diese Initiativen bringen Fortschritt – gleichzeitig bleiben Planungszyklen lang, Finanzierung komplex und die Einbettung in lokale Bedarfe ungleichmäßig. Der Umbau von exportorientierten Röhren zu belastbaren Netzen ist ein Generationenprojekt.

Was Strukturen verändert

Netzlogik vor Korridorlogik: Planung entlang von Knoten (Märkte, Bildungs- und Gesundheitszentren) statt allein entlang von Rohstoffachsen.

Wartung als Politik: Verlässliche Budgets, lokale Straßenmeistereien, Daten zu Zuständen und Lebenszykluskosten.

Grenzüberschreitende Standards: Einheitliche Achslasten, Zollprozesse und digitale Frachtpapiere reduzieren Reibung ohne zusätzlichen Beton.

Lokale Wertschöpfung: Wenn Verarbeitung vor Ort wächst, entstehen Binnenströme, die Netze wirtschaftlich tragen.

Transparente Finanzierung: Klare Verträge, öffentlich einsehbare Maut- und Konzessionsmodelle, unabhängige Kontrolle.

Ein anderer Blick auf Karten

Wer heutige Straßenkarten Afrikas betrachtet, sieht mehr als Wege. Sichtbar wird eine Geschichte von Extraktion und Abhängigkeit, aber auch eine Agenda für Souveränität: Netze, die Dörfer mit Märkten, Städte miteinander und Regionen über Grenzen hinweg verbinden. Die Umstellung von der Hafenachse zum Binnengewebe verändert Preise, Zeiten und Möglichkeiten – und damit die Spielräume von Gesellschaften.

The Bell richtet den Blick auf diese tiefen Linien der Geschichte. Straßen sind dabei Chronik und Kompass zugleich: Sie erzählen, wie Macht organisiert wurde – und zeigen, wie Gegenwart gestaltet werden kann.

Paved: Lusaka-Nairobi, Ndjamena-Abeche, Djibouti-Gondar, Abidjan-Dakar, Agades-Tamanrasset etc.

Note: Lighter shades indicates bypasses.

Date 8 November 2023

Source Wikimedia Commons – modification of previous map

Author Abdelrhman 1990

Rolf Hofmeier, „Die Transafrikastraßen: Stand der Planung und Realisierung,“ Africa Spectrum 14, no. 1 [1979], 35