Frankreichs Weg vom kolonialen Reichtum zur Doppelkrise (1650–2025)

1. 1650–1789 – Merkantilismus, Plantagenwirtschaft und Sklaverei

Im 17. Jahrhundert verfolgte Frankreich unter Finanzminister Jean‑Baptiste Colbert einen hochmerkantilistischen Kurs: Der Staat schützte einheimische Produktion durch hohe Importzölle, verbot den Import einiger Fertigwaren, gründete royal unterstützte Manufakturen und baute eine Handels‑ und Kriegsflotte auf, damit Gold und Silber im Land blieben[1].

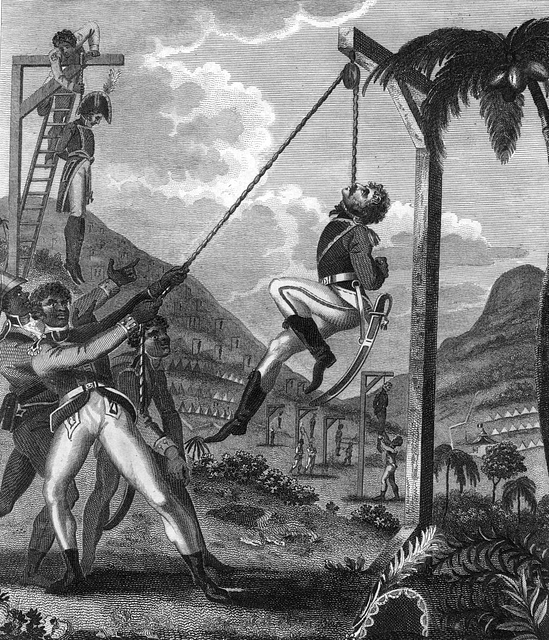

Reichtum kam vor allem aus der Karibik: Saint‑Domingue (heute Haiti) wurde im 18. Jahrhundert zur reichsten französischen Kolonie. Sie produzierte etwa 40 % des Zuckers und 60 % des Kaffees, die nach Europa exportiert wurden; die Plantagenwirtschaft basierte auf der Versklavung von Afrikaner*innen. Rund 800 000 Menschen wurden dorthin verschleppt, und die Bedingungen gehörten zu den brutalsten der Neuen Welt[2]. Französische Hafenstädte wie Nantes und Bordeaux prosperierten durch den transatlantischen Dreieckshandel, in dem Fertigwaren nach Afrika, versklavte Menschen nach Amerika und Rohstoffe zurück nach Europa transportiert wurden.

[1] Colberts merkantilistische Politik umfasste hohe Zölle, Importverbote, royal gesteuerte Manufakturen und eine Handelsflotte

[2] Saint‑Domingue produzierte ca. 40 % des Zuckers und 60 % des Kaffees, die nach Europa gingen; 800 000 verschleppte Afrikaner*innen arbeiteten unter äußerst harten Bedingungen

Porträt von Jean-Baptiste Colbert, von Claude Lefebvre. Im Jahr 1663.

2. 1789–1914 – Revolution, Verlust Haitis und Expansion nach Afrika

Die Französische Revolution von 1789 leitete den Niedergang der feudalen Ordnung ein, doch die koloniale Abhängigkeit blieb. Die Haitianische Revolution (1791–1804) führte zur Unabhängigkeit von Saint‑Domingue und zum Verlust von Frankreichs lukrativster Kolonie. Als Reaktion verlagerte Paris seine imperialen Ambitionen im 19. Jahrhundert zunehmend nach Afrika: 1830 eroberte Frankreich Algier, 1881 folgte Tunesien und 1912 Marokko. In Westafrika entstand eine straff hierarchische Verwaltung (das „Cercle‑System“): europäische Offiziere verfügten über umfassende Autorität, während einheimische Führungskräfte Steuern eintrieben, Zwangsarbeit rekrutierten und das Gewohnheitsrecht durchsetzten[1].

[1] Der Beginn der französischen Kolonisierung Nordafrikas: 1830 besetzte Frankreich Algier, später folgten Tunesien (1881) und Marokko (1912); in Westafrika wurde das Kolonialgebiet in „Cercle“-Einheiten organisiert, lokale Chefs erhoben Steuern, rekrutierten Arbeitskräfte und setzten Gewohnheitsrecht durch

3. 1914–1960 – Weltkriege, Zwangsarbeit und Dekolonisierung

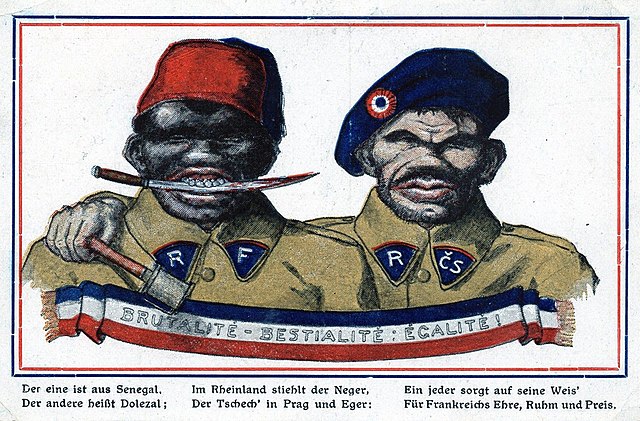

Die beiden Weltkriege machten die Kolonien zu strategischen Ressourcenreservoirs. Im Ersten Weltkrieg mobilisierte Frankreich rund 450 000 indigene Soldaten aus Westafrika, Nordafrika und Madagaskar sowie 110 000 europäische Siedler*innen aus Nordafrika; diese Truppen dienten meist als Sturmtruppen auf europäischen Schlachtfeldern[1].

Parallel dazu wurden in den Kolonien Zwangsarbeitsdienste institutionalisiert: In Französisch‑Westafrika verpflichtete das System der „prestations en travail“ erwachsene Männer, bis zu zwei Wochen pro Jahr unbezahlt für öffentliche Bauarbeiten wie Straßen‑ oder Dammbau zu arbeiten; für größere Projekte konnten längere Einsätze angeordnet werden. Die Rekrutierung erfolgte über indigene Führungskräfte und wurde von Kolonialpolizisten überwacht[2].

Nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkte sich der Druck der Unabhängigkeitsbewegungen; zwischen 1958 und 1960 erhielten die meisten afrikanischen Kolonien die formelle Unabhängigkeit, doch die ökonomischen Bindungen blieben bestehen.

[1] Frankreich setzte im Ersten Weltkrieg etwa 450 000 indigene Soldaten aus Afrika und 110 000 europäische Siedler aus Nordafrika als Sturmtruppen in Europa ein

[2] Im System der „prestations en travail“ mussten erwachsene Männer in Französisch‑Westafrika bis zu zwei Wochen jährlich unbezahlt für öffentliche Bauarbeiten arbeiten; längere Einsätze wurden für Großprojekte angeordnet und von Kolonialpolizisten überwacht

Der eine ist aus Senegal.

Der andere heißt Dolezal;

Im Rheinland stiehlt der Neger,

Der Tschech´in Prag und Eger;

Ein jeder sorgt auf seine Weis´

Für Frankreichs Ehre, Ruhm und Preis.

4. 1960–1990er – „Françafrique“, Rohstoffe und Währungsfesseln

Nach den Unabhängigkeiten ersetzte Frankreich das formale Imperium durch ein Geflecht aus politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen, das unter dem Begriff „Françafrique“ bekannt wurde. Jacques Foccart, Afrikaberater von Präsident Charles de Gaulle, baute geheimdienstlich gestützte Netzwerke auf, die aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit, staatlichen Unternehmen wie Elf Aquitaine und verdeckten Zahlungen finanziert wurden. Diese Strukturen sicherten den Zugang zu Rohstoffen, stützten befreundete Regime und dienten der Korruptionsfinanzierung französischer und afrikanischer Eliten[1]. Frankreich behielt zudem ein weit verzweigtes Netz von Militärstützpunkten und Verteidigungsabkommen, das es erlaubte, bei politischen Krisen in den Staaten der Sahelzone einzugreifen.

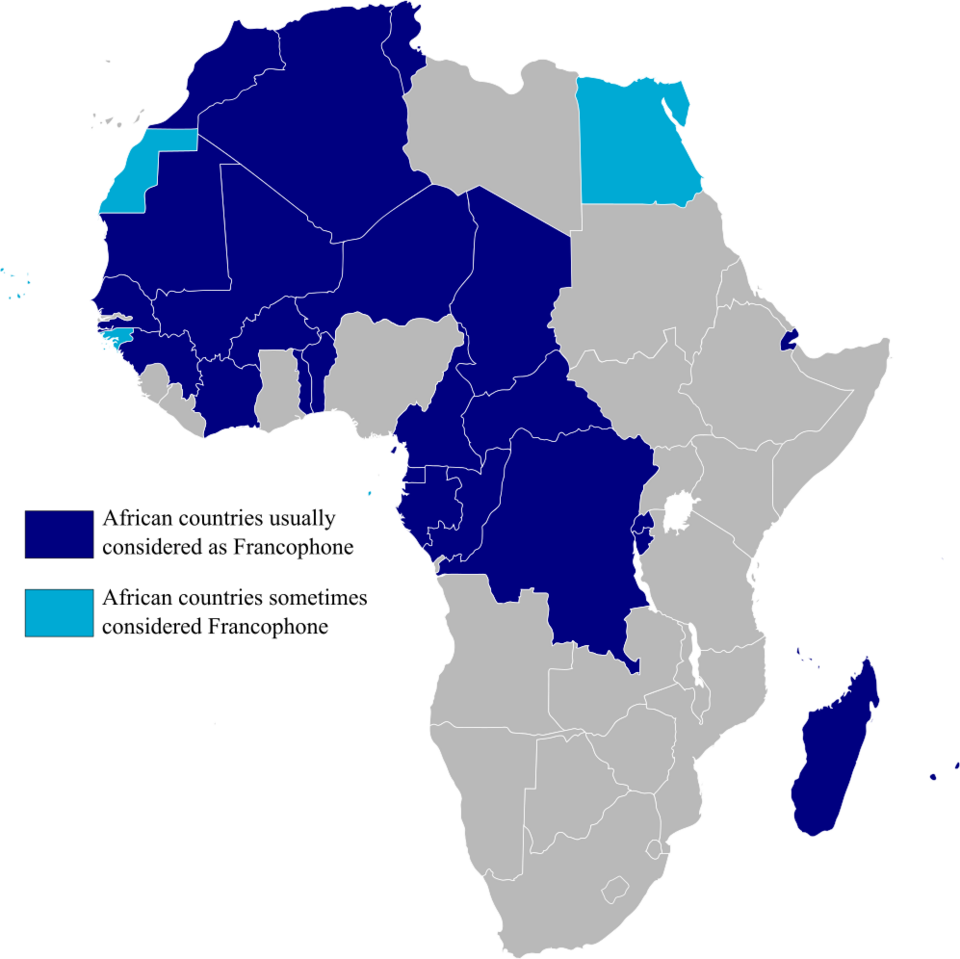

Währungspolitisch band Frankreich viele seiner ehemaligen Kolonien durch den CFA‑Franc an sich. Das seit 1945 bestehende System koppelte die west‑ und zentralafrikanischen Währungen an den französischen Franc (später an den Euro). Um die Konvertibilität zu gewährleisten, mussten die Mitgliedsländer traditionell 50 % ihrer Devisenreserven bei der französischen Staatskasse deponieren; diese Pflicht wurde 2019 für die westafrikanische Währungsunion abgeschafft, blieb aber für die zentralafrikanische Zone bestehen[2]. Die Währungsreform von 2019 benannte den westafrikanischen CFA‑Franc in „Eco“ um, hob die Pflicht zur Reservehaltung auf und zog französische Vertreter aus den Entscheidungsorganen zurück, behielt jedoch die feste Parität zum Euro und die Konvertibilitätsgarantie Frankreichs bei[3].

[1] Jacques Foccart schuf in den 1960er‑Jahren Netzwerke („Françafrique“), die aus dem Entwicklungsbudget und staatlichen Unternehmen wie Elf finanziert wurden; sie blieben der parlamentarischen Kontrolle entzogen und ermöglichten Korruption und Klientelismus zugunsten französischer und afrikanischer Eliten

[2] Im CFA‑Franc‑System mussten die Mitgliedstaaten traditionell die Hälfte ihrer Devisenreserven bei der französischen Staatskasse deponieren; diese Pflicht wurde 2019 für die westafrikanische Zone abgeschafft, gilt aber für Zentralafrika weiterhin

[3] Das Abkommen von Dezember 2019 schaffte die Reservepflicht ab, zog französische Vertreter aus den Gremien ab und führte den Namen „Eco“ ein; die feste Parität zum Euro und die französische Konvertibilitätsgarantie bleiben erhalten

5. 2000–2015 – Globalisierung, Ressourcen und trügerische Stabilität

Mit der Globalisierung verlor Frankreich weiter Industrieanteile; die Fertigung machte 2024 weniger als 10 % des Bruttoinlandsprodukts aus[1]. Dennoch blieben afrikanische Rohstoffe – Öl aus Gabun und dem Kongo, Uran aus Niger – sowie die politischen Beziehungen für französische Konzerne und die Energiepolitik zentral. Das System der Françafrique ermöglichte weiterhin den Zugang zu diesen Ressourcen, während Frankreich im internationalen Wettbewerb an Boden verlor.

[1] Der Anteil der Wertschöpfung der französischen Industrie lag 2024 bei 9,43 % des BIP, deutlich unter dem historischen Durchschnitt von 15 % und unter 10 %

6. 2016–2025 – Erosion des Einflusses und innenpolitische Krise

Seit Mitte der 2010er‑Jahre sind deutliche Brüche sichtbar. Frankreichs militärische Präsenz im Sahel geriet unter Druck: Nach zahlreichen Putschen und wachsender Anti‑Frankreich‑Stimmung forderten Mali, Burkina Faso und Niger den Abzug französischer Soldaten. Im Juli 2025 übergab Paris seine letzten Stützpunkte in Senegal und zog rund 350 Soldaten ab – ein Ende der 65‑jährigen Dauerpräsenz in Westafrika[1].

Die politischen Beziehungen zu den Sahel‑Juntas verschlechterten sich weiter: Mali, Burkina Faso und Niger erklärten im März 2025 ihren Austritt aus der Internationalen Organisation der Francophonie (OIF). Das malische Außenministerium begründete dies damit, dass die OIF ihre Handlungen nicht mit den Grundsätzen der staatlichen Souveränität vereinbaren könne; ähnliche Erklärungen kamen aus Burkina Faso und Niger. Die drei Länder warfen der Organisation vor, Sanktionen selektiv zu verhängen und ihre Souveränität zu untergraben[2]. Eine RFI‑Analyse bestätigte, dass Niger, Burkina Faso und Mali ihre Austritte schrittweise in Kraft setzen; alle drei Staaten wurden nach ihren jeweiligen Militärputschen bereits von der OIF suspendiert, und sie wollen sich stärker von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich distanzieren[3].

Zugleich wurde deutlich, dass die OIF für Frankreich ein Instrument weicher Macht darstellt: Studien betonen, dass die Francophonie als Soft‑Power‑Plattform dient, auf der Frankreich trotz schwindendem Einfluss – etwa nach dem Ende der Operation Barkhane – weiterhin mit afrikanischen Führern interagieren kann; 29 afrikanische Staaten (einschließlich nichtfrankophoner Länder wie Angola und Ghana) sind Mitglieder, was den attraktiven Charakter der Organisation unterstreicht[4]. Die OIF richtet alle zwei Jahre Gipfeltreffen aus und bietet damit eine Bühne für internationale Diplomatie, doch in den Sahelstaaten ist ihr Einfluss drastisch geschrumpft.

Neben geopolitischen Rückschlägen verdichten sich auch die inneren Krisensymptome: Die französische Wirtschaft kämpft mit hohen Defiziten (5,8 % des BIP im Jahr 2024, prognostiziert 5,6 % für 2025) und einem Schuldenstand von über 110 % des BIP. Die Europäische Kommission verweist auf niedrige Steuereinnahmen und hohe Ausgaben als Ursache[5]. Ratingagenturen wie S&P und Fitch halten an der Bewertung AA– fest, aber mit negativem Ausblick; S&P warnte im September 2025, dass ein Scheitern bei der Reduzierung der Defizite zu einer Herabstufung führen könnte, da die Schuldenquote über 110 % liegt und der Mangel an politischer Mehrheit die Umsetzung der Sparpolitik erschwert[6].

[1] Frankreich übergab im Juli 2025 seine letzten Militärbasen in Senegal (Camp Geille und ein Luftwaffenstützpunkt) und zog etwa 350 Soldaten ab, womit die 65‑jährige Präsenz endete

[2] Laut der malischen Regierung kündigte Mali am 19. März 2025 – nach Burkina Faso und Niger – seinen Austritt aus der OIF an, da deren Aktionen die staatliche Souveränität verletzten; die drei Länder bezeichneten die Organisation als politisiertes Instrument, das selektiv sanktioniere

[3] RFI berichtete im März 2025, dass Niger, Burkina Faso und Mali ihre Austritte aus der OIF angekündigt haben; Niger wurde nach dem Putsch 2023 suspendiert, Burkina Faso 2022 und Mali 2020; die Austritte treten nach sechs Monaten in Kraft, und die Länder wollen sich von Frankreich distanzieren

[4] Die Francophonie dient Frankreich als Soft‑Power‑Instrument; trotz schwindendem Einfluss nach dem Ende der Operation Barkhane bleibt die OIF eine der wenigen Plattformen für den Dialog mit afrikanischen Staatschefs; sie umfasst 29 afrikanische Mitgliedsstaaten, darunter nichtfrankophone Länder wie Angola und Ghana

[5] Die Europäische Kommission prognostizierte 2025 ein Haushaltsdefizit von 5,6 % des BIP (nach 5,8 % im Jahr 2024) und eine Staatsverschuldung von 116 % des BIP; sie wies auf niedrige Einnahmen und hohe Ausgaben als Ursachen hin

[6] Reuters berichtete am 10. September 2025, dass S&P und Fitch einen negativen Ausblick für Frankreichs AA–‑Rating beibehalten; die Agentur warnte, dass Defizite von 5,6 % und ein Schuldenstand über 110 % des BIP eine Herabstufung drohen lassen

7. Mechanismen der Kontrolle – alte und neue

Die französische Dominanz über die ehemaligen Kolonien stützte sich auf mehrere Instrumente, die heute nur noch teilweise funktionieren:

- Monetäre Klammer (CFA/Eco): Die Bindung der west‑ und zentralafrikanischen Währungen an den Euro stabilisierte die Wechselkurse, schränkte aber die geldpolitische Autonomie der Mitgliedsstaaten ein. Die Reservepflicht bei der französischen Staatskasse ist für Westafrika seit 2021 aufgehoben, doch die Parität und Frankreichs Garantie bestehen weiter[1][2].

- Militärische Präsenz und Sicherheitsabkommen: Von den 1960er‑Jahren bis in die 2010er‑Jahre unterhielt Frankreich Stützpunkte und Beistandsverträge in West‑ und Zentralafrika. Die Abzüge aus Mali (2022), Burkina Faso (2023), Niger (2023) und Senegal (2025) markieren das Ende dieser Periode[3].

- Rohstoffverträge und Unternehmensnetzwerke: Energie‑ und Bergbauunternehmen wie TotalEnergies und Orano (ehemals Areva) sichern sich Zugänge zu Öl, Gas und Uran. Skandale um die Elf‑Affäre in den 1990er‑Jahren offenbarten, wie eng wirtschaftliche Interessen mit Politik und Korruption verknüpft waren[4].

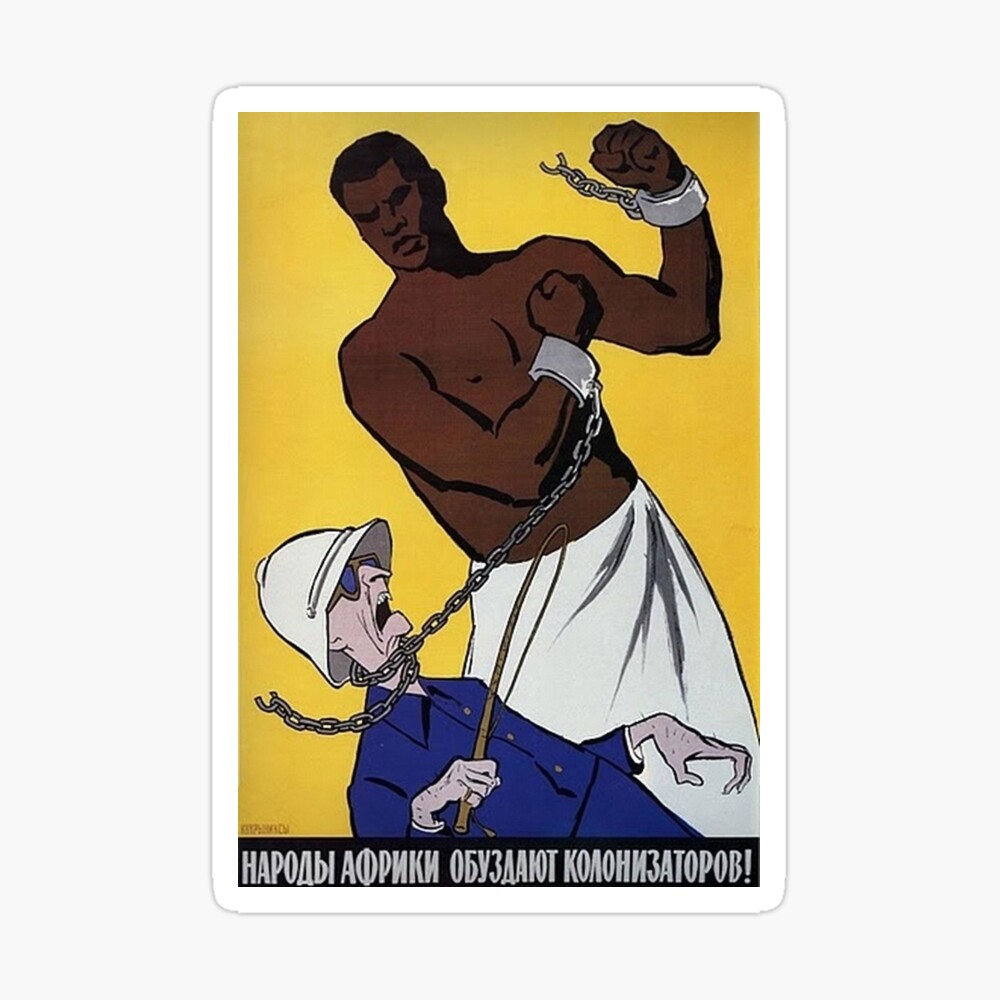

- Weiche Macht (Francophonie): Die OIF – gegründet 1970 – bündelt 93 Mitgliedstaaten und setzt sich für die Förderung der französischen Sprache sowie politische, kulturelle und wirtschaftliche Kooperation ein. Als einer der letzten multilateralen Kanäle sichert sie Frankreichs Einfluss, doch der Austritt der Sahel‑Staaten zeigt die Grenzen dieser soft power[5].

[1] Im CFA‑Franc‑System mussten die Mitgliedstaaten traditionell die Hälfte ihrer Devisenreserven bei der französischen Staatskasse deponieren; diese Pflicht wurde 2019 für die westafrikanische Zone abgeschafft, gilt aber für Zentralafrika weiterhin

[2] Das Abkommen von Dezember 2019 schaffte die Reservepflicht ab, zog französische Vertreter aus den Gremien ab und führte den Namen „Eco“ ein; die feste Parität zum Euro und die französische Konvertibilitätsgarantie bleiben erhalten

[3] Frankreich übergab im Juli 2025 seine letzten Militärbasen in Senegal (Camp Geille und ein Luftwaffenstützpunkt) und zog etwa 350 Soldaten ab, womit die 65‑jährige Präsenz endete

[4] Jacques Foccart schuf in den 1960er‑Jahren Netzwerke („Françafrique“), die aus dem Entwicklungsbudget und staatlichen Unternehmen wie Elf finanziert wurden; sie blieben der parlamentarischen Kontrolle entzogen und ermöglichten Korruption und Klientelismus zugunsten französischer und afrikanischer Eliten

[5] Die Francophonie als Institution wurde 1970 gegründet, um die französische Sprache und die Kooperation unter 93 Mitgliedsländern zu fördern; ihre Mission umfasst Kultur, Demokratie, Bildung und nachhaltige Entwicklung

Die US-amerikanischen Leichtathleten Tommie Smith und John Carlos strecken bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt während der Siegerehrung im 200-Meter-Lauf die Fäuste in die Höhe. Peter Norman, der Silbermedaillengewinner aus Australien, steht solidarisch an ihrer Seite.

Frankreichs historischer Aufstieg war eng mit kolonialer Ausbeutung, Versklavung und einer auf den Export ausgerichteten Plantagenwirtschaft verknüpft. Nach dem Verlust Haitis verlagerte das Land sein Imperium nach Afrika und stabilisierte den Einfluss durch militärische Präsenz, die CFA‑Währungszone und informelle Netzwerke wie die Françafrique. Diese Mechanismen sicherten Rohstoffe und politische Gefolgschaft, maskierten aber strukturelle Schwächen: De‑Industrialisierung, ein aufgeblähter Staatshaushalt und ungleiche gesellschaftliche Strukturen.

Die aktuellen Krisen – hohe Verschuldung, schwaches Wachstum und der Bedeutungsverlust in Afrika – zeigen, dass das alte Modell nicht mehr trägt. Frankreich steht vor der Herausforderung, seine Beziehung zu Afrika neu zu gestalten, seine Wirtschaft zu modernisieren und eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen, um den Weg in die Zukunft zu finden.