Hegels Einfluss auf koloniale Rechtfertigungen in Afrika

1. Hegels Aussagen zur afrikanischen Geschichte („Philosophie der Geschichte“)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel äußerte sich in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte ausdrücklich abfällig über Afrika südlich der Sahara. Er betrachtete diesen Kontinent als außerhalb der eigentlichen Weltgeschichte stehend: „Wir verlassen hiemit Afrika, … Denn es ist kein geschichtlicher Weltteil, er hat keine Bewegung und Entwicklung aufzuweisen“[1]. Alles historisch Bedeutsame in Afrika habe nur am Rande stattgefunden (z. B. in Nordafrika durch Ägypter, Karthager etc.) und gehöre eigentlich zur asiatischen oder europäischen Welt[1]. Was Hegel „eigentlich unter Afrika“ verstand, sei „das Geschichtslose und Unaufgeschlossene, das noch ganz im natürlichen Geiste befangen ist“[2] – mit anderen Worten ein Gebiet ohne eigene schriftliche Überlieferung, Staatlichkeit oder Fortschritt, das er deshalb in seiner Geschichtsphilosophie nicht weiter berücksichtigte[3][4]. Hegel sprach Afrika sogar das „Geschick der Menschheit“ ab und rief aus, der afrikanische Kontinent liege jenseits des Lichts der Geschichte gewissermaßen im „Kinderland“ der Anfänge[5]. Entsprechend hart fällt sein Urteil über die Bewohner aus: Sie hätten keine entwickelten Institutionen und keine Geschichte im europäischen Sinn – Afrika erscheine bei Hegel als Negativbild Europas, „gezeichnet… durch Abwesenheit… von jeglicher Kultur, Kunst, Religion, … Gesellschaft oder Geschichte im europäischen Sinne“[6]. Diese berühmten Aussagen aus Hegels Vorlesungen haben in ihrer Pauschalität und Abwertung Afrikas bereits zu seinen Lebzeiten polarisiert und bilden den Ausgangspunkt für viele spätere Debatten.

Jakob Schlesinger – Hegel Berlin, Deutschland

2. Geschichtsphilosophie, Weltgeist und Fortschrittsbegriff bei Hegel in Bezug auf Afrika

Hegels Geschichtsphilosophie folgt einer teleologischen Auffassung: Geschichte ist für ihn der fortschreitende Entfaltungsprozess des Weltgeistes, der sich durch verschiedene Völker und Kulturen hindurch verwirklicht. Entscheidend ist dabei der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, der sich laut Hegel in einer Abfolge historischer Weltkulturen manifestiert – von den „Kindheitstagen“ in Orient und Antike bis zur Reife im christlich-europäischen Staat[5][7]. In diesem Schema fand Afrika (insbesondere „Schwarzafrika“) keinen Platz als eigenständige Stufe. Hegel sah dort keine staatliche Vernunftordnung und keinen universalistischen Geist am Werk. So schreibt er, beim „Neger“ sei das Bewusstsein noch nicht zu moralischen oder gesetzlichen Allgemeinheiten fortgeschritten; der Afrikaner verharre in einem unmittelbaren Naturzustand ohne Anerkennung eines höheren göttlichen oder rechtlichen Prinzips[8][9]. In Hegels Worten „stellt der Neger … den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar: von aller Ehrfurcht und Sittlichkeit … muß man abstrahieren, wenn man ihn richtig auffassen will; es ist nichts an das Menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden.“[10][11]. Folglich fehle den afrikanischen Gesellschaften die Fähigkeit zur geschichtlichen Entwicklung – sie seien außerhalb des Weltgeists geblieben. Hegel bezeichnete das subsaharische Afrika als „das in sich gedrungene Goldland, das Kinderland, das jenseits des Tages der selbstbewussten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist“[5]. Damit verlegte er Afrika an die Schwelle der Weltgeschichte, aber nicht in ihren aktiven Verlauf[2]. Der Geschichtsverlauf sei nach Hegel letztlich eurozentrisch: Während sich in Asien und Europa die Vernunft in Staaten, Religion und Rechtsordnungen entfalte, blieben die afrikanischen Völker laut Hegel in einem geschichtslosen Naturzustand stehen[6]. Sein Fortschrittsbegriff implizierte also eine Hierarchie der Kulturen, in der Afrika den untersten Rang einnahm – eine Sichtweise, die implizit die Überlegenheit Europas als Träger des Weltgeistes voraussetzt und die später für koloniale Ideologien höchst einflussreich wurde.

Madagaskar

Kolonialausstellung in Paris 1931 / nicht identifiziert]. 1931

3. Rezeption und Instrumentalisierung von Hegels Ideen im Kolonialismus

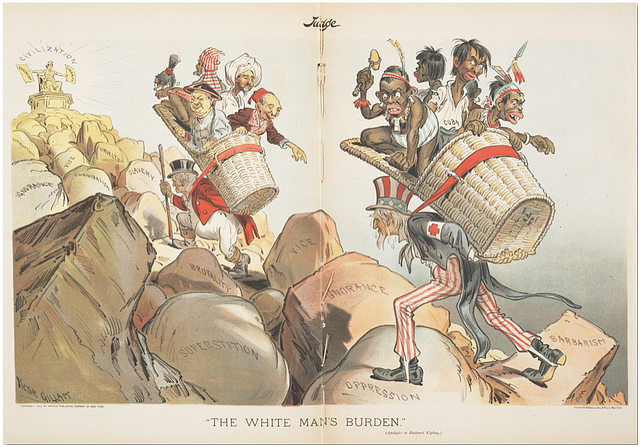

Hegels Vorstellungen über Afrika wirkten im 19. Jahrhundert verhängnisvoll fort und boten europäischen Kolonialtheoretikern scheinbar wissenschaftliche Legitimation für die Unterwerfung Afrikas[4]. Seine Schilderung der Afrikaner als „wild“, „ungebildet“ und „geschichtslos“ lieferte eine bequeme Rechtfertigungsgrundlage, um koloniale Herrschaft als zivilisatorische Notwendigkeit darzustellen. Tatsächlich schlugen sich ähnliche Argumente in der kolonialen Praxis nieder: Man betrachtete afrikanische Gesellschaften als „primitiv“ und von Natur aus unterlegen, was die Europäer angeblich berechtigte, sie zu dominieren und zu „entwickeln“[12][13]. Hegel selbst begrüßte implizit koloniale Expansion, wenn sie seinem Geschichtsschema entsprach – so bemerkte er etwa zum nördlichen Afrika, diesen Teil „sollte und mußte man zu Europa herüberziehen, wie dies die Franzosen jetzt eben glücklich versucht haben“[7]. Hier klingt bereits das spätere Konzept der Mission civilisatrice (Zivilisierungsmission) an. Europäische Kolonialmächte stilisierten sich als wohlwollende Förderer: Sie behaupteten, im Sinne des Fortschritts handeln zu müssen, um Afrika aus einem vermeintlichen geschichtslosen „Dunkel“ ins Licht von Kultur, Christentum und Moderne zu führen[14][13]. Diese Rhetorik – bekannt als „Bürde des weißen Mannes“ – diente dazu, Eroberung und Ausbeutung zu verbrämen. Wie ein Schulbuchautor kritisch anmerkt, stellten die Kolonisatoren es so dar, als brächten sie „Zivilisation“, „technologischen Fortschritt“ und „Entwicklung“ nach Afrika[15]. In Wahrheit führten Hegels Ideen hier zu einer gefährlichen Verzerrung: Ein ganzer Kontinent wurde als geschichtliches Kind oder sogar als unmenschlich definiert, wodurch die koloniale Herrschaft als quasi-natürlicher Akt der Vormundschaft erscheinen konnte. Kolonialideologen und Rassentheoretiker des 19. Jh. – von Missionaren bis zu frühen Ethnologen – griffen dieses Bild begierig auf. Die Vorstellung von Afrikanern als „geschichtslosen“ Naturvölkern machte es für das europäische Publikum leichter, die harten Realitäten der Kolonisierung (Landnahme, Zwangsarbeit, kulturelle Zerstörung) als Teil eines höheren historischen Auftrags zu rechtfertigen[12][13]. So wurden Hegels theoretische Konstrukte vom Weltgeist und Fortschritt im kolonialen Diskurs instrumentalisiert, um die europäische Vorherrschaft über Afrika als notwendigen Schritt der Weltgeschichte erscheinen zu lassen.

Diese Karikatur zeigt eine Darstellung von Rudyard Kiplings berühmtem Gedicht „The White Man’s Burden“. Das Gedicht wurde ursprünglich im Februar 1899 veröffentlicht und entwickelte seine Philosophie rasch als Reaktion der USA auf die Annexion der Philippinen. Die USA nutzten die „Bürde des weißen Mannes“ als Argument für eine imperiale Kontrolle der Philippinen und Kubas auf der Grundlage moralischer Notwendigkeit. Es war nun die moralische Pflicht der USA, die eroberten Länder zu entwickeln und zu modernisieren, um den ausländischen Barbaren den Weg in die Zivilisation zu ebnen.

4. Postkoloniale Kritik an Hegels Afrikabild (Césaire, Mudimbe, Mbembe u.a.)

Aus postkolonialer Perspektive erntet Hegels Haltung zu Afrika scharfe Kritik. Aimé Césaire, einer der Begründer der Négritude-Bewegung und Autor des berühmten Discours sur le colonialisme (1950), geißelte die eurozentrischen Geschichtsmythen, wie sie auch bei Hegel anklingen. Césaire zeigt auf, dass die Kolonialherrschaft systematisch die Leistungen und die Geschichte der kolonisierten Völker leugnete, um die eigene Überlegenheit zu behaupten. So habe die Kolonialpropaganda Afrika jegliche Zivilisation abgesprochen und „mit bedrucktem Papier dessen Geschichte ausradiert, um einen ganzen Kontinent … auf wenig mehr als Lasttiere oder brutale Heiden zu reduzieren“[16]. Dadurch, so Césaire, stilisiere sich Europa selbst zum alleinigen Schöpfer von Geschichte und Moderne[16]. Seine berühmte These, dass niemand ungestraft kolonisiere („niemand kolonisiert unschuldig“), kehrt Hegels Dialektik insofern um, als nun der Kolonisator moralisch verroht und „decivilisiert“ werde[17]. Césaire entlarvt damit die von Hegel implizit mitgetragene Rechtfertigung als trügerisch: Die wahren historischen Leistungen und die Menschlichkeit der Afrikaner wurden durch das koloniale Narrativ ausblendet, was er als intellektuellen Betrug brandmarkt.

Auch Valentin Yves Mudimbe – kongolesischer Philosoph und Autor von The Invention of Africa (1988) – setzt sich kritisch mit Hegels Vermächtnis auseinander. Mudimbe argumentiert, „Afrika“ im westlichen Denken sei eine konstrukthafte Erfindung, die vor allem dem Zweck diente, den Westen selbst zu definieren. Die angebliche völlige Andersartigkeit Afrikas wurde nicht empirisch entdeckt, sondern bewusst geschaffen als „negative Kategorie des Selben“, d. h. als Gegenbild Europas[6]. Hegels Geschichtsbild exemplifiziert für Mudimbe dieses Verfahren: Afrikaner erscheinen dort nur als das „Andere“, das all das nicht besitzt, was Europa auszeichnet – Vernunft, Geschichte, Kultur. Indem Hegel Afrika zur leeren Folie machte, auf der nichts Eigenes zu finden sei, hat er nach Mudimbe zum intellektuellen Fundament des Eurozentrismus beigetragen. Postkoloniale Autoren betonen hingegen die reichen historischen Traditionen Afrikas (mündliche Überlieferungen, Königreiche, Kulturleistungen), die von Denkern wie Hegel ignoriert oder negiert wurden. Mudimbes Forschung zielt darauf ab, diese kolonialen Konzeptionen zu dekonstruieren und die Eigenständigkeit afrikanischen Denkens wieder sichtbar zu machen.

Der kamerunische Historiker und Philosoph Achille Mbembe schließlich hat Hegels Afrikabild einer detaillierten Dekonstruktion unterzogen. In De la postcolonie (2000; dt. Postkolonie, 2016) zeigt Mbembe, dass Hegels Sprache über Afrika prototypisch für den kolonialen Diskurs ist[11]. Hegel entwarf Afrika als „Kontinent der Triebe“, bewohnt von Menschen, die er als kaum mehr denn „animalische Triebwesen“ beschrieb[11]. Mbembe zitiert Hegels Formulierung, im afrikanischen Charakter sei „nichts an das Menschliche Anklingende“ zu finden[11], und macht deutlich, dass solche Aussagen die Entmenschlichung Afrikas philosophisch untermauerten. In Mbembes Analyse wird Hegel so „nicht nur Komplize, sondern auch Kommentator des Kolonialismus“, denn seine Kategorien liefern die Stichworte zur Rechtfertigung von Unterwerfung und Fremdherrschaft[18]. Zugleich erkennt Mbembe bei Hegel eine unbewusste Wahrheit: Das „Afrika“ der europäischen Imagination diente letztlich dazu, die eigenen westlichen Ängste und Begierden zu artikulieren – als eine Art Spiegel des Unbewussten der Kolonisatoren[19][20]. Mbembe dreht Hegels Perspektive gewissermaßen um: Er zeigt, wie das koloniale Afrikabild – als zeitlos, chaotisch, „wesenlos“ beschrieben – die europäische Identität stabilisieren sollte[20]. In der Postkolonialzeit, argumentiert Mbembe, zerfällt dieses imaginierte Afrika jedoch, und mit ihm geraten die scheinbar festen Kategorien von Überlegenheit und Unterlegenheit ins Wanken[21][22].

Foto: Jean Baptiste Devaux

Foto: ALICE CES

Bernard Mbembe beim 12. Gipfeltreffen der Afrikanischen Union; Addis Abeba, Äthiopien

Zusammengefasst haben Denker wie Césaire, Mudimbe und Mbembe Hegels Haltung zu Afrika scharf hinterfragt und ihr eigene Narrative entgegengesetzt. Sie betonen, dass Hegels Philosophie – bei allem historischen Einfluss – blind war für die Realität und Würde afrikanischer Gesellschaften. Seine Aussagen über Afrikas Geschichtslosigkeit gelten heute als Paradebeispiel eines eurozentrischen und rassistischen Weltbildes, das von postkolonialen Intellektuellen dekonstruiert wurde. Indem diese Autoren Afrikas Stimmen, Geschichte und agency (Handlungsmacht) rehabilitieren, widerlegen sie Hegels implizite Behauptung, Afrika habe keinen Beitrag zur Weltgeschichte geleistet[3][16]. Die postkoloniale Kritik macht deutlich, dass Hegels Geschichtsphilosophie – so einflussreich sie war – auch zur ideologischen Abstützung des Kolonialismus beitrug, und sie fordert eine Neubewertung der Geschichte, die die Perspektiven der vormals Kolonisierten mit einbezieht.

Quellen: Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte[1][2][5][10]; DLFKultur[3]; Esselborn[6]; GRIN-Text[4][13]; Schulbuchanalyse (Rosa-Luxemburg-Stiftung)[15]; Robin D. G. Kelley über Césaire[16]; Lexikon der Argumente (Mbembe über Hegel)[11][18]; Wark über Mbembe[19].

[1] [2] [5] [7] [8] [9] [10] Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte

https://www.projekt-gutenberg.org/hegel/vorphilo/chap002.html

[3] Afrikanische Heldinnen

https://www.deutschlandfunkkultur.de/afrikanische-heldinnen-102.html

[4] [12] [13] Afrika in unseren Köpfen. Schein und Wirklichkeit „westlicher“ Afrikabilder – GRIN | Grin

[6] Die Afrikaexperten

[11] [18] Achille Mbembe über Hegel – Lexikon der Argumente

[14] [15] Kolonialismus im Schulbuch – Rosa-Luxemburg-Stiftung

https://www.rosalux.de/en/news/id/42834

[16] [17] Aimé Césaire; Discourse on Colonialism – BLACKOUT ((poetry & politics))

https://my-blackout.com/2018/04/29/aime-cesaire-discourse-on-colonialism/