Von Baumwolle bis Kobalt – Afrikas Rolle in Europas Aufstieg

Die Industrielle Revolution gilt gemeinhin als europäisches Phänomen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts beschleunigten sich in Großbritannien Produktionsprozesse, Märkte und Technologien drastisch. Diese Entwicklung war jedoch weder isoliert noch ausschließlich innerhalb Europas möglich. Die Verbindung zu Afrika spielte eine zentrale Rolle: zum einen, weil die industrielle Umgestaltung durch die Gewinne aus dem atlantischen Sklavenhandel und der Kolonialwirtschaft finanziert wurde, und zum anderen, weil afrikanische Rohstoffe (damals wie heute) eine wichtige Grundlage für den europäischen Wohlstand bildeten.

Historische Zusammenhänge zwischen der Industriellen Revolution und Afrika

Dreieckshandel und Sklaverei als Kapitalquelle

- Ökonomischer Motor – Der „Dreieckshandel“ verband europäische Kaufleute, westafrikanische Küsten und amerikanische Plantagen. Britische Schiffe transportierten Fertigwaren nach Afrika, verkauften sie gegen versklavte Menschen und brachten diese dann nach Nord- und Südamerika. Auf dem Rückweg wurden zu sehr niedrigen Preisen Zucker, Baumwolle, Tabak und andere Plantagenerzeugnisse nach Europa gebracht. An allen drei Etappen entstanden Gewinne und trugen dazu bei, dass die britische Wirtschaft expandierte[1]. Im späten 18. Jahrhundert war Baumwolle aus den amerikanischen Südstaaten ein sehr billiges und zugleich widerstandsfähiges Gewebe, das die textile Massenproduktion antrieb[2].

- Kapitalakkumulation – Die Gewinne aus dem atlantischen Sklavenhandel und der Plantagenwirtschaft flossen in Maschinenbau, Infrastruktur und Finanzwesen. In Lancashire richteten sich z. B. etwa ein Drittel der Exporte vor 1770 an das Sklavenhandelssystem, und ungefähr die Hälfte wurden in den Plantagenkolonien verkauft; diese Investitionen schufen rund 180 000 Arbeitsplätze[3]. Eine ökonomische Studie geht davon aus, dass „Sklavereivermögen“ um 1770 die lokalen Einkommen in den britischen Regionen mit hohem Sklaverei‑Bezug um über 40 % ansteigen ließ, die Bevölkerung um 6,5 % wuchs und die Einkommen der Kapitalisten sich sogar verdoppelten; für Großbritannien insgesamt nahm das Nationaleinkommen durch dieses Vermögen um 3,5 % zu[4]. Somit stellte die Versklavung afrikanischer Menschen einen wichtigen Finanzierungshebel für die Frühindustrialisierung dar.

- Rohstoffe für die frühe Textilindustrie – Manchester wurde zum Symbol der industriellen Modernisierung. Das Guardian‑Projekt „Cotton Capital“ zeigt, dass die Stadt durch Kolonialismus und Sklaverei aufgebaut wurde: Die Gewinne aus dem Sklavenhandel und aus Plantagen bildeten das Fundament des Industriekapitals[5]. US-amerikanische Plantagen, in denen Hunderttausende versklavte Menschen arbeiteten, lieferten immer größere Mengen Rohbaumwolle: von null zu Beginn des 18. Jahrhunderts stieg ihr Anteil am britischen Baumwollimport bis 1800 auf 40 %, in den 1810er‑Jahren auf 50 % und in den 1820ern auf 71 %[6]. Diese Baumwolle war unentbehrlich für die Spinnereien und Webereien, die das Herzstück der industriellen Revolution bildeten.

„Scramble for Africa“ und industrielle Rohstoffe

Nach der Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandels richtete sich das europäische Interesse stärker auf Afrikas Bodenschätze. Historiker*innen argumentieren, dass die „Scramble for Africa“ nicht nur aus geopolitischen Gründen stattfand, sondern auch aus ökonomischem Bedarf: Europäische Industrien benötigten pflanzliche Öle (Palm‑ und Erdnussöl als Schmiermittel für Maschinen und für Seife), Rohkautschuk, Baumwolle, Kupfer, Gold und Elfenbein[7]. Die Produktion afrikanischer Exporte wurde nach 1880 massiv ausgedehnt, und europäische Unternehmen kauften die Rohstoffe günstig, um sie in den Metropolen weiterzuverarbeiten. Diese Ausbeutung vertiefte die Strukturen des Kolonialismus und trug zum Wohlstand der europäischen Industriestaaten bei.

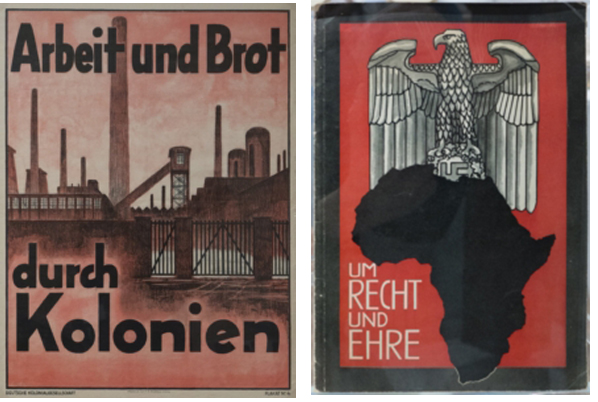

Deutsches historisches Museum – Deutscher Kolonialismus

Schwarzweiß-Werbung für Chemigum, synthetischen Kautschuk, entwickelt und hergestellt von der Goodyear Tire & Rubber Company.

Die Anzeige zeigt einen Chemiker und einen Goodyear-Manager bei der Untersuchung eines Reagenzglases. Im Hintergrund ist ein Kalender mit der Jahreszahl „Oktober 1924“ zu sehen. Der Begleittext beschreibt die Bemühungen zur Entwicklung eines „rein amerikanischen synthetischen Kautschuks“ als Reaktion auf Japans wachsenden Einfluss in Ostasien und die Sorge um den Verlust des Zugangs zu Rohstoffen.

Der Text spielt außerdem auf Japans schrittweise Eroberung Malayas in den Jahren 1941–1942 an und beschreibt die Bedeutung von Chemigum für die anhaltenden Kriegsanstrengungen. Bemerkenswert ist die Verwendung einer rassistischen ethnischen Beleidigung für die Japaner sowohl im Titel als auch im Begleittext.

War die Ausbeutung Afrikas ausschlaggebend für den Erfolg der Industrialisierung?

Die Industrialisierung hatte viele Ursachen – darunter technische Innovationen, demografische Entwicklungen und institutionelle Veränderungen. Aber die Verbindung zu Afrika war keine Randerscheinung, sondern ein wesentlicher Bestandteil:

- Kapitalzufluss: Der Sklavenhandel generierte enormen Reichtum, der in Fabriken, Kanäle, Eisenbahnen und Finanzinstitutionen investiert wurde[4]. Ohne dieses Kapital wären viele frühe Industrialisierungsprojekte schwer zu finanzieren gewesen.

- Verfügbarkeit von Rohstoffen: Billige, massenhaft verfügbare Baumwolle aus den USA (produziert durch versklavte Afrikaner*innen) und Zuckerrohr aus der Karibik machten die frühe Massenproduktion profitabel[6]. Später sorgten afrikanische Rohstoffe wie Palmöl, Gummi und Kupfer für Schmierstoffe, Reifen und elektrische Leitungen[7].

- Markterweiterung: Der Verkauf europäischer Industrieprodukte nach Afrika und in die Karibik (z. B. Textilien, Metalle und Waffen) brachte Gewinne und sicherte Absatzmärkte[1].

Auch wenn europäische Erfindungen und heimische Kohlevorkommen entscheidend waren, lässt sich der Erfolg der Industriellen Revolution ohne die Ausbeutung von versklavten Menschen und afrikanischen Rohstoffen kaum erklären. Diese Gewinne stellten das „Startkapital“ für viele Industriezweige dar und finanzierten Infrastruktur, die wiederum weiteres Wachstum ermöglichte.

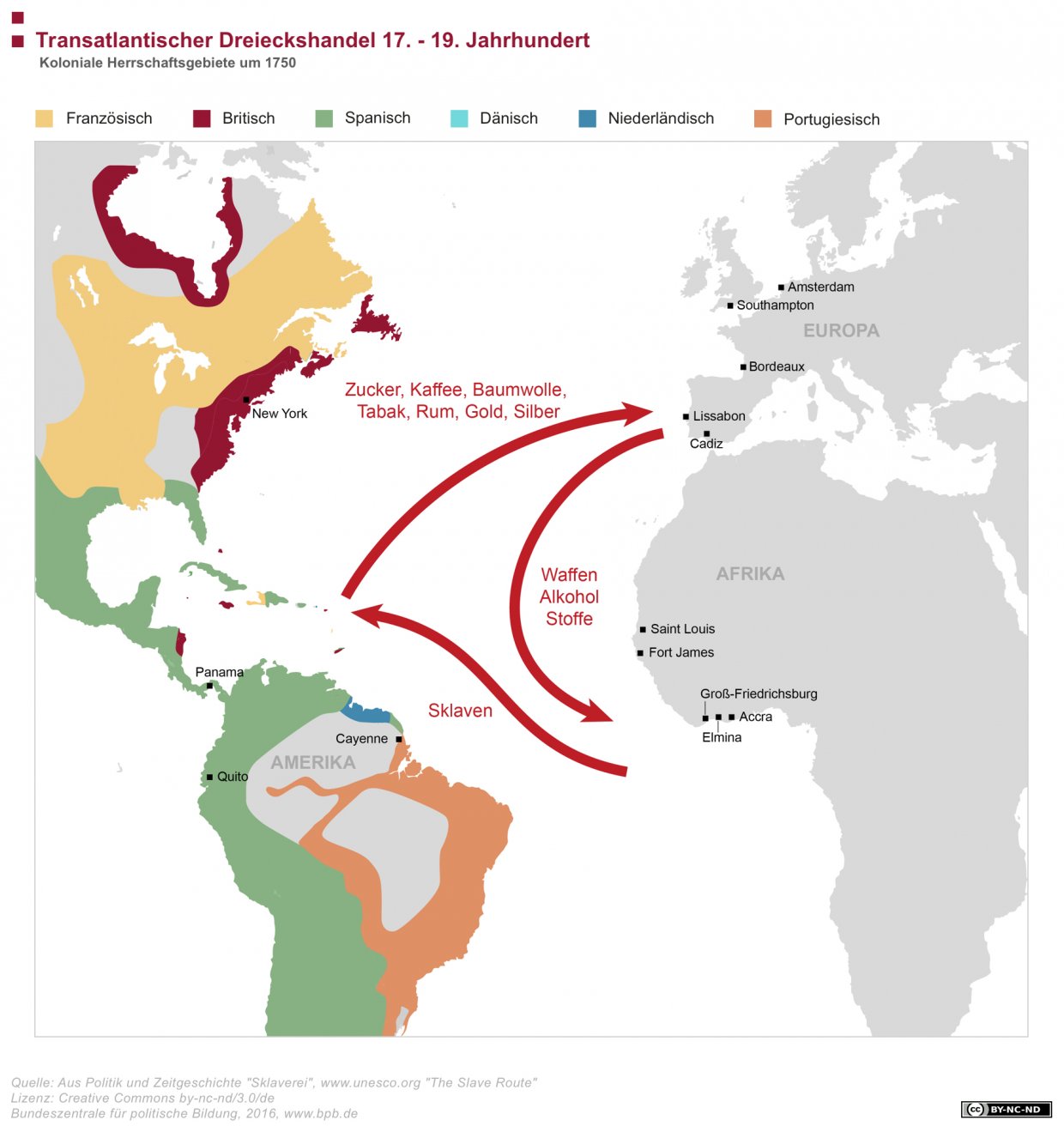

Transatlantischer Dreieckshandel (17.–19. Jahrhundert)

Koloniale Herrschaftsgebiete um 1750

Im Rahmen des sogenannten Dreieckshandels segelten europäische Schiffe zunächst an die Küsten Westafrikas, wo sie Waren gegen Menschen eintauschten. Diese Menschen wurden gewaltsam versklavt, über den Atlantik nach Amerika verschifft und dort auf Märkten verkauft. Von den Plantagen und Werkstätten der Kolonien brachten die Schiffe anschließend Produkte wie Zucker, Kaffee oder Baumwolle zurück nach Europa – Güter, die durch die Ausbeutung und Zwangsarbeit der Versklavten entstanden waren.

Aktuelle Abhängigkeit Europas von afrikanischen Rohstoffen

Kritische Mineralien und die Energiewende

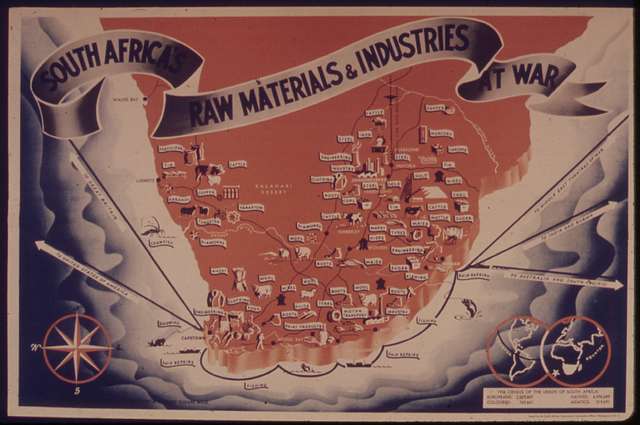

- Platin und Platingruppenmetalle – Die Europäische Kommission weist darauf hin, dass Südafrika 71 % der EU‑Nachfrage nach Platin deckt und auch bei Platingruppenmetallen wie Iridium, Rhodium und Ruthenium eine noch größere Bedeutung hat[8]. Diese Metalle sind wichtig für Katalysatoren, Brennstoffzellen und Elektromotoren.

- Kobalt, Kupfer und andere Batteriemetalle – Die Demokratische Republik Kongo (DRC) ist Weltmarktführer für Kobalt und liefert etwa 70 % der globalen Produktion[9]. Zambia ist der zweitgrößte Kupferproduzent Afrikas und besitzt ebenfalls Kobalt‑, Nickel‑ und Manganvorkommen[9]. Eine aktuelle Analyse des Geopolitical Monitor betont, dass über 60 % der EU‑Kobaltmengen aus Afrika stammen und oft in China raffiniert werden[10]. Die EU hat deshalb 2023/24 strategische Partnerschaften mit der DRC, Zambia und Namibia geschlossen, um die Versorgung zu sichern[11].

- Seltene Erden und Graphit – Im Rahmen des neuen Critical Raw Materials Act stellte die EU 2025 vier afrikanische Projekte als strategisch heraus: zwei Projekte für seltene Erden (Songwe Hill in Malawi und Zandkopsdrift in Südafrika), ein Graphitprojekt in Madagaskar sowie eine Kobaltraffinerie in Zambia. Diese Projekte sollen der EU helfen, die Versorgung zu diversifizieren und weniger abhängig von China zu sein[12]. Die EU‑Kommission weist darauf hin, dass Afrika rund 30 % der weltweiten Reserven an kritischen Mineralien besitzt[13].

- Gas und Erdöl – Im Zuge des Ukraine‑Krieges versucht Europa, russische Gasimporte zu ersetzen. Afrikanische Länder wie Algerien und Nigeria beliefern Europa mit Pipeline‑Gas und verflüssigtem Erdgas (LNG). Laut dem Europäischen Rat war Algerien 2024 der drittgrößte Gaslieferant der EU: es stellte 14,4 % (39,2 Mrd. m³) der gesamten EU‑Gasimporte[14]. Eine Branchenanalyse aus 2023 hebt hervor, dass Afrika rund 15 % der europäischen LNG‑Importe liefert, vor allem aus Algerien und Nigeria[15], und dass neue Pipelineprojekte wie der Trans‑Sahara‑Korridor künftig zusätzliche Mengen bereitstellen könnten.

- Uran – Frankreich produziert über 65 % seines Stroms in Kernkraftwerken und war bislang stark von Nigers Uranminen abhängig. Ein Bericht aus 2024 schätzt, dass Niger bis zum Militärputsch 2023 15–20 % der französischen Uranimporte (1 200–1 600 t pro Jahr) lieferte[16]. Die Euratom‑Behörde bestätigt, dass 2024 noch 8,25 % der EU‑Uranlieferungen aus Niger stammten, während Namibia und Malawi kleinere Anteile lieferten[17].

- Kakao – Afrika ist nicht nur Lieferant von Metallen, sondern auch von agrarischen Rohstoffen. Côte d’Ivoire, Ghana und Kamerun produzieren über 70 % der weltweiten Kakaomenge; die EU importierte 2021 rund 4,5 Mrd. € an Kakao und verarbeiteten Produkten aus diesen Ländern[18]. Deutschland, Belgien und die Niederlande betreiben große Kakaoverarbeitungsindustrien und sind entsprechend abhängig von westafrikanischer Produktion.

1941 – 1945

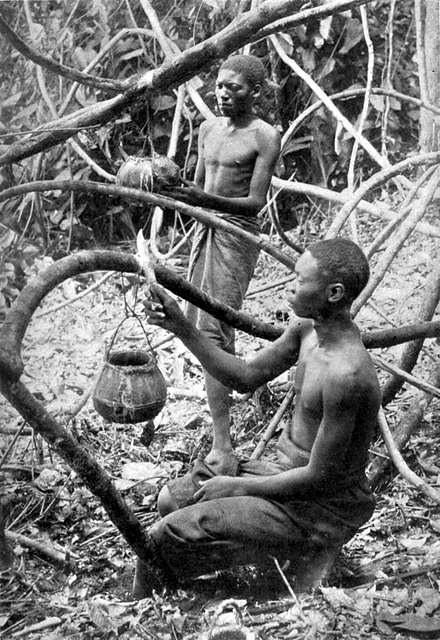

Geschichte des Freistaats Kongo, Belgien

Foto: Leopold II. von Belgien presst Kautschuksaft aus der kongolesischen Bevölkerung. Dies symbolisiert die Ausbeutung und Brutalität des Freistaats Kongo unter seiner Herrschaft. (1905)

Britische Gummiarbeiterinnen in Lancashire fertigten während des Ersten Weltkriegs

zwischen 1914 – 1918

Zusammenfassung der wichtigsten europäischen Abhängigkeiten

| Europäische Länder/Region | Afrikanische Ressourcen | Bedeutung |

| EU insgesamt | Platin und Platingruppenmetalle aus Südafrika | 71 % des EU‑Platinbedarfs[8]; wichtig für Katalysatoren und Brennstoffzellen |

| Kobalt, Kupfer, Nickel aus DRC und Zambia | DRC liefert ~70 % des globalen Kobalts; >60 % des EU‑Kobalts stammt aus Afrika[10]. EU‑Zambia/DRC‑Partnerschaften sollen Versorgung sichern[9] | |

| Seltene Erden (Malawi, Südafrika), Graphit (Madagaskar), Lithium (Namibia) | Vier strategische Projekte im Rahmen des EU‑Critical Raw Materials Act[12] | |

| Erdgas aus Algerien und Nigeria | Algerien deckte 2024 14,4 % der EU‑Gasimporte[14]; afrikanisches LNG ~15 % der LNG‑Importe[15] | |

| Uran aus Niger, Namibia, Malawi | 8,25 % der EU‑Uranimporte 2024 aus Niger[17]; Frankreich bezog 15–20 % seiner Uranbedarfe aus Niger[16] | |

| Frankreich | Uran aus Niger | Kernkraft liefert 65–70 % des französischen Stroms; Niger war bis 2023 Hauptlieferant[16] |

| Deutschland | Kobalt, Kupfer, Lithium | Die Energiewende benötigt Batteriemetalle; Deutschland importiert 39 von 46 kritischen Rohstoffen, darunter Kobalt und Kupfer[19] |

| Belgien/Niederlande | Kakao aus Westafrika | Importieren und verarbeiten große Mengen Kakao; EU insgesamt 4,5 Mrd. € 2021[18] |

| Italien und Spanien | Erdgas aus Algerien | Abhängigkeit von algerischem Pipeline‑Gas und LNG; Algerien ist drittgrößter Lieferant[14] |

Schlussfolgerung

Die Industrielle Revolution war nicht nur ein Ergebnis technischer Erfindungen und europäischer Institutionen, sondern beruhte in wesentlichem Maße auf der Ausbeutung von Menschen und Ressourcen aus Afrika. Der transatlantische Sklavenhandel und die Plantagenwirtschaft schufen Kapitalreserven, die in Fabriken, Infrastruktur und Maschinen investiert wurden[4], und lieferten gleichzeitig Rohstoffe wie Baumwolle und Zucker, die die industrielle Produktion antrieben[2]. Später führte der koloniale Zugriff auf afrikanische Bodenschätze zu einer neuen Phase der Ausbeutung, die Europa mit Palmöl, Gummi, Kupfer und anderen Rohstoffen versorgte[7].

Heute zeigt sich eine bemerkenswerte Kontinuität: Die europäische Wirtschaft ist bei kritischen Rohstoffen und Energie weiterhin auf Afrika angewiesen. Südafrika liefert den Großteil des europäischen Platins[8]; die DRC und Zambia sind zentrale Lieferanten von Kobalt und Kupfer[9]; Algerien versorgt die EU mit Erdgas[14]; und westafrikanischer Kakao ist unersetzlich für Europas Schokoladenindustrie[18]. Diese Abhängigkeiten unterstreichen, dass die historischen Muster von Rohstoffbeziehungen fortbestehen. Die europäische Politik versucht, die Versorgung durch Diversifizierung und nachhaltige Partnerschaften zu sichern, etwa im Rahmen des Critical Raw Materials Act und neuer Infrastrukturprojekte[12]. Gleichzeitig fordern afrikanische Staaten zunehmend Wertschöpfung vor Ort und eine Abkehr vom reinen Rohstoffexport[20].

Die Geschichte der Industriellen Revolution lehrt, dass wirtschaftlicher Fortschritt nicht wertfrei ist. Eine nachhaltige, partnerschaftliche Zukunft kann nur gelingen, wenn Europa seine Abhängigkeiten anerkennt, faire Handelsbeziehungen eingeht und zugleich die historische Verantwortung gegenüber Afrika ernst nimmt.

[1] [2] Triangular Trade | Schoolshistory.org.uk

[3] [5] [6] Cotton Capital: how slavery made Manchester the world’s first industrial city | Slavery | The Guardian

[4] Slavery and the British Industrial Revolution | CEPR

https://cepr.org/voxeu/columns/slavery-and-british-industrial-revolution

[7] An economic rationale for the African scramble | CEPR

https://cepr.org/voxeu/columns/economic-rationale-african-scramble

[8] Critical raw materials – European Commission

[9] Navigating Critical Mineral Supply Chains: the EU’s Partnerships with the DRC and Zambia – Africa Policy Research Institute (APRI)

[10] Can Europe Compete in Africa’s New Great Game? | Geopolitical Monitor

https://www.geopoliticalmonitor.com/can-europe-compete-in-africas-new-great-game/

[11] [12] [13] [20] EU bets on African minerals but must do more to win long-term deals – Ecofin Agency

[14] Where does the EU’s gas come from? – Consilium

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/where-does-the-eu-s-gas-come-from/

[15] African Gas to Offset Global Supply Gap

https://energycapitalpower.com/africa-gas-to-offset-global-supply-gap/

[16] The Detriment for France in Losing Access to Niger Uranium – AFRICA ANALYST

https://africaanalyst.com/the-detriment-for-france-in-losing-access-to-niger-uranium/

[17] Market Observatory – European Commission

https://euratom-supply.ec.europa.eu/activities/market-observatory_en

[18] The Sustainable Cocoa Initiative – European Commission

[19] Industry says Germany must no longer ignore raw material supply risks for transition | Clean Energy Wire

https://www.cleanenergywire.org/news/industry-says-germany-must-no-longer-ignore-raw-material-supply-risks-transition