Warum das Fremde nie wirklich fremd ist

Der Mythos des „Fremden“

Der Begriff fremde Länder impliziert, dass es Orte gibt, deren Bewohner uns so fremd sind, dass keine Beziehung besteht. In der Alltagssprache wird „fremd“ häufig als Gegensatz zu „eigen“ benutzt: Wir definieren uns über die eigene Nation, über die eigene Kultur oder Sprache und grenzen uns damit von dem ab, was wir nicht kennen. Philosophen wie Hippias widersprachen dieser Vorstellung bereits in der Antike. In Platons Protagoras erklärte er einem gemischten Publikum aus Athenern und Nicht‑Athenern, dass er alle Anwesenden als Verwandte, Vertraute und Mitbürger „von Natur aus“ betrachte; es sei allein die gesellschaftliche Konvention, die Menschen voneinander trennt[1]. Diese „natürliche Verwandtschaft“ aller Menschen bildet den Ausgangspunkt einer kosmopolitischen Ethik, in der die Zugehörigkeit zur Menschheit wichtiger ist als nationale oder kulturelle Grenzen.

Kosmopolitismus als philosophische Haltung

Die vielleicht prägnanteste Formulierung des Kosmopolitismus lieferte der kynische Philosoph Diogenes von Sinope. Auf die Frage nach seiner Herkunft antwortete er laut Diogenes Laertios schlicht: „Ich bin Bürger der Welt“[2]. Diese Antwort war nicht nur eine Provokation gegen die städtische Bürgeridentität seiner Zeit; sie forderte die Vorstellung heraus, jemand sei nur den Mitbürgern der eigenen Stadt verpflichtet. Die Stoiker übernahmen später den Gedanken einer kosmopolis, einer Weltgemeinschaft, und betonten, dass ein guter Mensch anderen Menschen helfen solle, egal ob diese in der eigenen Polis oder irgendwo anders leben[3]. Hinter dieser Haltung steht die Einsicht, dass wir uns unsere Geburt oder unseren Pass nicht ausgesucht haben, wohl aber die Art, wie wir anderen begegnen.

Geschichtliche Beispiele für die Entgrenzung des „Fremden“

Die Seidenstraße: ein Netzwerk des Austauschs

Die Seidenstraße ist ein frühes Symbol der globalen Vernetzung. Sie verband seit mehr als 2 000 Jahren China mit Zentralasien, Indien, Persien und den Mittelmeerraum. Auf den teils gefährlichen Karawanenwegen wurden nicht nur Seide, Baumwolle, Glas, Edelmetalle und Gewürze transportiert; auch religiöse und philosophische Ideen reisten mit[4]. Das Smithsonian‑Beitrag hebt hervor, dass die Seidenstraße trotz schwerer Reisebedingungen – Wüsten, Gebirge, Banditen – über Jahrtausende Bestand hatte, weil Waren und Ideen begehrt waren[5]. Der deutsche Geologe Ferdinand von Richthofen prägte 1877 den Begriff „Seidenstraßen“; seither wird die Route als Metapher für den Austausch von Kulturen verwendet[6].

Die kulturelle Kreativität, die entlang dieser Route entstand, lässt sich an scheinbar banalen Beispielen ablesen. So tragen Cowboys im amerikanischen Westen Bandanas, deren Name vom indischen Wort bandhana („binden“) stammt[7]. „Damastseide“ ist nach der syrischen Stadt Damaskus benannt, obwohl die Stoffe aus China stammten, und europäische „Chinoiserien“ waren keine chinesischen Produkte, sondern europäische Nachahmungen[7]. Selbst Martha Washington trug bei der Amtseinführung ihres Mannes ein Kleid aus in Virginia gewebter Seide[8]. Diese Beispiele zeigt, wie schwer es ist, zwischen „eigen“ und „fremd“ zu unterscheiden: Waren, Mode und Sprache überspringen Grenzen und verbinden sich zu neuen Mischformen.

Auch das Geheimnis der Seidenherstellung führte zu spannenden Episoden: Die alten Chinesen hielten die Produktion streng geheim; persische und osmanische Herrscher führten Kriege um die Kontrolle des wertvollen Stoffes[9]. Dennoch fanden Seide und die Techniken ihrer Herstellung ihren Weg bis nach Europa. Sogar in Paterson (New Jersey) entstand im 19. Jahrhundert eine florierende Seidenindustrie, weshalb die Stadt sich selbst „Silk City“ nannte[10] – ein ironischer Beleg dafür, dass „exotische“ Produkte längst heimisch werden.

Das Haus der Weisheit und der Austausch von Wissen

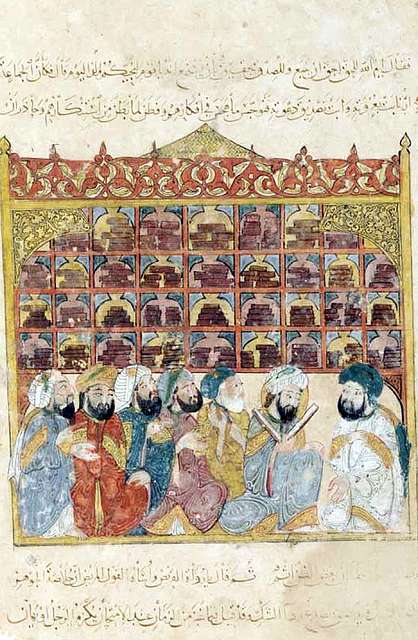

Nicht nur Waren, auch Wissen überschreitet Grenzen. In Bagdad entstand im 8. Jahrhundert das Haus der Weisheit (Bayt al‑Hikma), ein Zentrum der Übersetzungsbewegung. Unter Kalifen wie Harun al‑Rashid und al‑Ma’mun wurden griechische, persische und indische Werke der Medizin, Mathematik, Astronomie und Philosophie ins Arabische übertragen[11]. Al‑Ma’mun unterstützte diese Arbeit aktiv: Er sandte Gelehrte nach Konstantinopel, um Schriften zu erwerben, und verlangte nach Feldzügen wissenschaftliche Texte als Kriegsbeute[12]. Der Übersetzer Hunayn ibn Ishaq übertrug die medizinischen Schriften von Hippokrates und Galen ins Arabische[13]. Durch diese Bemühungen gelangten antikes Wissen und indische Mathematik in die islamische Welt und später nach Europa – ein Musterbeispiel für die gemeinsame Wissensproduktion der Menschheit.

Die Reise der Zahl Null

Ein anderes Beispiel ist die Verbreitung des Zahlzeichens 0 und des Dezimalsystems. Der persische Mathematiker al‑Khwarizmi studierte im 8.–9. Jahrhundert indische Texte und schrieb eine Abhandlung über das indische Rechnen, in der er ein Stellenwertsystem mit den Zeichen 1 – 9 und 0 erläuterte und dessen indischen Ursprung betonte[14]. Seine Werke führten die Hindu‑arabischen Ziffern in der islamischen Welt ein und machten die Null in arabischen Handschriften gebräuchlich[15]. Über Nordafrika gelangte das System nach Europa, wo Fibonacci 1202 im Liber abaci das Rechnen mit Null und Stellenwert erläuterte[16]. Anfangs war man misstrauisch: Die Stadt Florenz verbot 1299 den Gebrauch der „arabischen Ziffern“ wegen Angst vor Fälschungen[17]. Heute scheint dieses Verbot kurios, zeigt aber, wie ungewohnt fremde Ideen anfangs wirken können – und wie sie sich schließlich durchsetzen.

Die Kolumbianische Austauschrunde

Die kolumbianische Austausch nach 1492 war ein weiterer Meilenstein der globalen Vernetzung. Laut der Encyclopædia Britannica brachten amerikanische Bauern Produkte wie Mais, Kartoffeln, Maniok, Süßkartoffeln, Tomaten und Chili nach Europa, Afrika und Asien[18]. Diese Pflanzen veränderten die Landwirtschaft: Mais gedieh in Gebieten, die für Getreide ungeeignet waren, und bot mehreren Ernten pro Jahr; er trug so zur Bevölkerungszunahme in China und Europa bei[19]. In Afrika machte die längere Lagerfähigkeit von Mais die Versorgung größerer Heere möglich und förderte die Herausbildung von Königreichen[20]. Kartoffeln wiederum verbesserten die Ernährung in Nordeuropa und erhöhten die Bevölkerungszahl[21]. Ohne diese „fremden“ Pflanzen wäre die europäische Geschichte anders verlaufen – eine deutliche Widerlegung der Vorstellung, dass kulturelle und biologische Entwicklungen isoliert stattfinden.

Humorvolle Seiten des Kulturtransfers

Die historische Vernetzung birgt auch ironische und komische Momente. So glaubte der römische Naturkundler Plinius, Seide werde aus dem Flaum von Bäumen gewonnen; dabei wurde sie in China aus den Kokons der Bombyx mori‑Raupe hergestellt – was römische Kaufleute nicht daran hinderte, den Stoff begeistert zu tragen[22]. In der Renaissance besorgte sich Al‑Ma’mun nach einem Krieg statt Gold lieber Ptolemäus’ Almagest, weil er wissenschaftliche Texte als wertvoller erachtete[12]. Und das oben erwähnte Verbot der arabischen Ziffern in Florenz zeigt, wie sehr man sich vor „fremden“ Symbolen fürchtete – heute lachen wir darüber, wenn wir den Taschenrechner zur Hand nehmen[17].

Fazit: Fremdheit als Konstruktion

Aus philosophischer Sicht erweist sich „Fremdheit“ als kulturelle Konstruktion. Bereits in der Antike betonten Denker wie Hippias und Diogenes die natürliche Verwandtschaft aller Menschen und lehnten es ab, Pflichten nur gegenüber Mitbürgern zu begründen[23]. Die Beispiele aus der Geschichte – die Seidenstraße, die Übersetzungsbewegung in Bagdad, die Verbreitung des Dezimalsystems und die kolumbianische Austauschrunde – verdeutlichen, dass Menschen schon immer Waren, Ideen, Techniken und Wörter über Grenzen hinweg geteilt haben. Oft wurden diese Transfers als fremd oder bedrohlich empfunden, doch gerade sie haben Kulturen bereichert und die moderne Welt geformt.

Statt von fremden Ländern zu sprechen, könnten wir daher von anderen Landschaften der gemeinsamen Welt sprechen. Denn die Produkte, Zahlen, Geschichten und Bräuche, die unseren Alltag prägen, sind selten „rein“ oder „einheimisch“. Wenn wir in den Spiegel der Geschichte blicken, erkennen wir uns selbst im Fremden und das Fremde in uns. Dies anzuerkennen, eröffnet – im Sinne der Stoiker – den Raum, nicht nur den Nachbarn im eigenen Staat, sondern alle Menschen als potenzielle Mitbürger zu sehen.

Das Gemälde zeigt den Philosophen Diogenes, der am helllichten Tag eine Laterne hält und inmitten einer Menschenmenge nach einem ehrlichen Mann sucht.

Alexandria, Ägypten

Darstellung von Ptolemaios V. Epiphanes, Herrscher von Ägypten.

1493

[1] [2] [3] [23] Cosmopolitanism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

https://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/

[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [22] The Silk Road: Connecting People and Cultures | Smithsonian Folklife Festival

https://festival.si.edu/2002/the-silk-road/the-silk-road-connecting-peoples-and-cultures/smithsonian

[11] [12] [13] House of Wisdom – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Wisdom

[14] [15] [16] [17] Zero | Mathematical Properties, History, Early Placeholders, India, & Scientific and Philosophical Significance | Britannica

https://www.britannica.com/science/zero-mathematics

[18] [19] [20] [21] Columbian Exchange | Diseases, Animals, & Plants | Britannica