Textilien und Kleidung im vorkolonialen Afrika

Die präkoloniale Textilgeschichte Afrikas ist geprägt von einer enormen regionalen Vielfalt an Materialien, Techniken und Bedeutungen. Kleidung diente nicht nur dem Schutz des Körpers, sondern war ein Mittel sozialer Markierung, diente in manchen Gebieten als Währung und stellte ein wichtiges Wirtschaftsgut dar. Unter den wohlhabenden Familien wurden fein gewebte und gefärbte Stoffe als Statussymbole präsentiert, bei Festen, Beerdigungen oder als Brautpreis gehandelt; sorgfältig gestaltete Streifenstoffe fungierten sogar als Währungen und verbreiteten Muster sowie technische Innovationen über weite Distanzen[1].

Materialien und frühe Zeugnisse

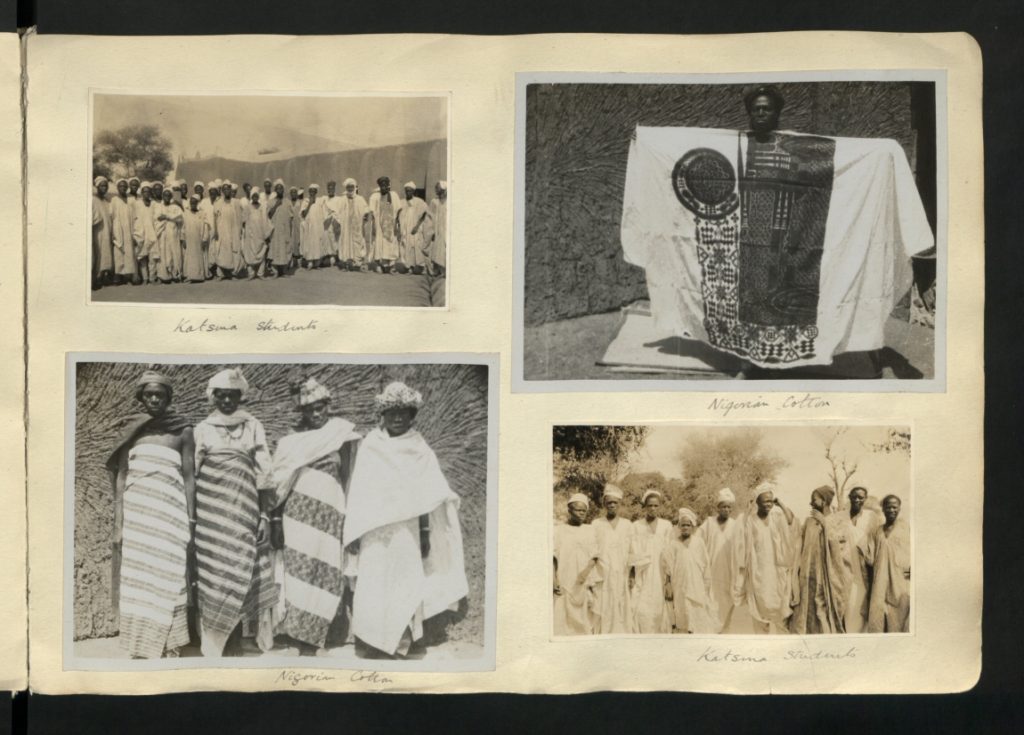

Afrikanische Handwerker verarbeiteten verschiedenste pflanzliche und tierische Fasern. Neben Flachs, Palmfasern, Schilf, Papyrus oder Baumrinde fanden auch Schaf‑ und Kamelwolle sowie Baumwolle Verwendung[2]. Aus Nubien sind Baumwolltextilien aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. überliefert; Baumwollgewebe aus Aksum werden in das 4.–7. Jahrhundert datiert[3]. Spindelwirtel aus dem neolithischen Sudan belegen bereits im 5. Jahrtausend v. Chr. die Verarbeitung von Fasern[4]. Diese breite Materialbasis erlaubte die Entwicklung regionaler Traditionen, die von Rindenstoffen bis hin zu raffinierten Webwaren aus Baumwolle reichten.

Egúngún-Maskentanzkostüm, 1900er Jahre. Afrika, Westafrika, Nigeria, Hersteller im Yorùbá-Stil. Baumwolle, Samt, Flanell, Leder, Farbstoff, wahrscheinlich Holz, Kaurimuscheln, Metall; Gesamtmaße: 152,4 x 58,4 x 40,6 cm (60 x 23 x 16 Zoll). Cleveland Museum of Art, Schenkung von Katherine C. White 1976.188

Dieses Maskenkostüm besteht aus importierten und lokal hergestellten Stoffen.

Die wirbelnden Egúngún-Maskenkostüme erscheinen bei jährlichen Festen, um die Gemeinschaft zu segnen. Sie manifestieren Ahnengeister und dienen als Brücke zwischen der Welt der Lebenden und der anderen Welt. Die Stoffbahnen bilden einen Wohnort für Ahnengeister. Diese Maske wurde nach dem Yorùbá-Designsinn (ojú-ọnà) arrangiert und ausgewählt und besteht aus Hunderten von afrikanischen, asiatischen und europäischen Stoffen. Dazu gehören importierter Damast, Samt, Kunstpelz und Stickereien sowie lokale indigogefärbte Baumwolle.

Webtechniken

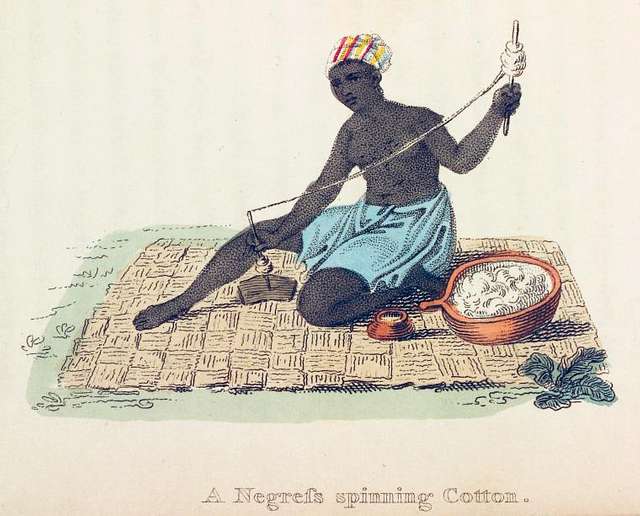

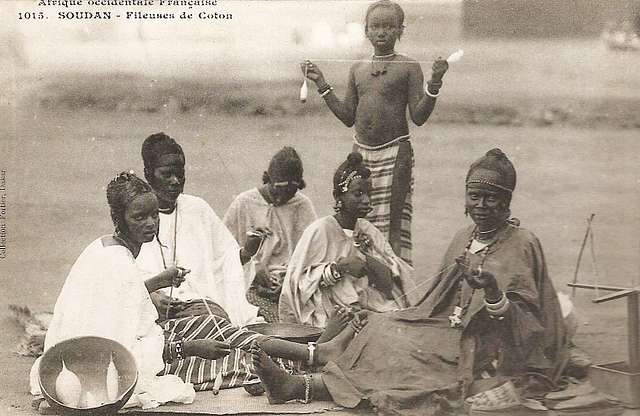

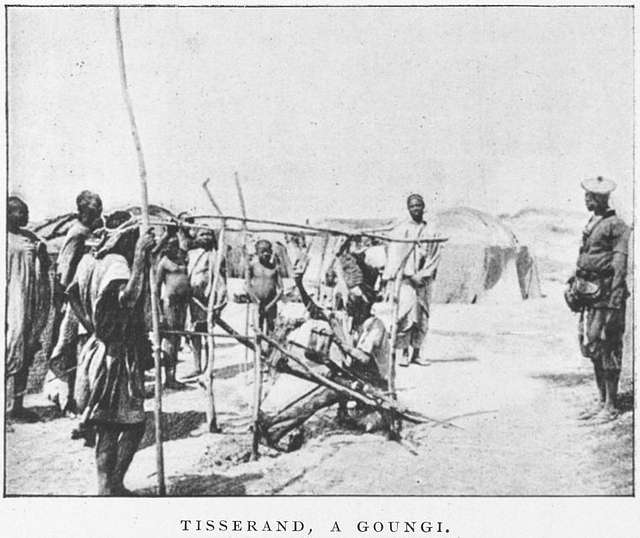

Die Webtechniken variierten stark nach Region. Im westafrikanischen Raum wurden schmale Stoffstreifen auf Doppel‑ oder Einfachwebstühlen hergestellt. Kente‑ und andere Strip‑Cloths sind aus schmalen Streifen zusammengenäht und werden vor allem von Männern gewebt; typische Kente‑Gewebe zeigen abwechselnde Kett‑ und Schussblöcke mit flottierenden Mustern und werden auf Doppelwebstühlen gewoben[5]. Im zentralafrikanischen Kuba‑Reich entstand eine ausgeprägte Raffia‑Textilkunst. Die Fasern der Raffiapalme werden gesammelt, von Hand aufbereitet und von Männern auf einem Einfachwebstuhl zu etwa 26 × 28 Zoll grossen Stoffbahnen gewebt[6]. Die fertigen Bahnen werden häufig weich geklopft und entweder naturbelassen oder gefärbt[7]. In Äthiopien nutzten Weber einen Doppel‑Trittwebstuhl oder Grubenwebstuhl. Männer sassen am Rand einer gegrabenen Grube und betätigten die Pedale, während Kettfäden angehoben wurden; diese Technik wird noch heute praktiziert[8]. Die Baumwollspinnerei gehörte zu den Alltagsfertigkeiten verschiedener sozialer Schichten und war bis ins 20. Jahrhundert als Beschäftigung der adligen Frauen angesehen[9].

Westafrika: Indigo, Resisttechniken und Streifenweberei

Àdìrẹ und indigoblaue Baumwollstoffe (Yoruba, Nigeria)

Im Yoruba‑Gebiet Südwest‑Nigerias entstand die Resistfärbetechnik àdìrẹ. Frauen stellten quadratische Wickel aus zwei zusammengenähten Baumwollstreifen her und dekorierten sie mit raffiniertem Blau‑Weiss‑Muster. Der Indigo‑Farbstoff wurde aus importierten Indigo‑Körnern oder lokal angebauten Indigo‑Blättern fermentiert und mit Wasser sowie etwas Natron zu einem Farbbad angesetzt[10]. Die Stoffe wurden mehrfach in das Farbbad getaucht und zwischendurch oxidiert, um tiefere Farbtöne zu erzielen[11]. Das Muster entstand durch Resisttechniken: Beim àdìrẹ oníkò wurden Raffiafäden, Knoten oder kleine Steine fest an den Stoff gebunden, sodass diese Stellen die Farbe abwehrten[12]. Beim àdìrẹ eleko trugen Frauen Stärke aus Maniokmehl als Paste oder mithilfe von Schablonen auf – die bemalten Bereiche blieben weiss, während der Rest indigoblau wurde[13]. Die Färbearbeit lag traditionell in den Händen der Frauen, während Männer gelegentlich Nähmaschinen bei resistgenähten Mustern verwendeten[14].

Kano‑Färbgruben (Nordnigeria)

Die Kofar‑Mata‑Färbgruben in Kano gelten als eines der ältesten Indigo‑Färbezentren Afrikas. Seit 1498 tauchen Färber dort Stoffe in grosse, bis sechs Meter tiefe Gruben ein, die eine Mischung aus Wasser, Holzasche, Pottasche und getrockneten Indigohölzern enthalten[15]. Diese Mischung fermentiert etwa vier Wochen. Danach werden Baumwollstoffe zwischen 30 Minuten und sechs Stunden in die Grube getaucht und regelmässig herausgezogen, damit Sauerstoff die Entwicklung der blauen Farbe unterstützt[16]. Für Tuareg‑Kunden werden Stoffe unbehandelt gelassen, sodass der Farbstoff auch auf der Haut abfärbt – daher der Name „blaue Männer der Wüste“[17]. Die Kano‑Färbgruben sind bis heute in Betrieb, obwohl billige Importe den lokalen Markt bedrohen[18].

Bògòlanfini (Mali)

Die Bamana in Mali entwickelten den Bògòlanfini (auch Bogolan oder „Mud Cloth“). Männer webten schmale Baumwollstreifen und nähten sie zu einem grossen Tuch zusammen. Frauen tauchten dieses Tuch zunächst in ein Bad aus Blättern (oft des Baumes Anogeissus leiocarpa) und liessen es trocknen. Anschliessend bemalten sie die dunklen Muster mit fermentiertem Flussschlamm. Durch die chemische Reaktion zwischen Schlamm und Pflanzenextrakt entsteht ein dauerhaft schwarzer Farbton[19]. Unbemalte Bereiche wurden mit Bleiche bestrichen und in der Sonne getrocknet, wodurch sie hell blieben[20]. Die dekorativen Motive bestanden aus abstrahierten Alltagsobjekten; eine Kombination verschiedener Zeichen konnte ein Sprichwort, ein Lied oder historische Ereignisse ausdrücken[21]. Ursprünglich wurden die Tücher von Jägern oder Darstellern getragen und begleiteten Übergangsriten wie Geburten oder Hochzeiten[22].

Kente und andere Streifenstoffe

In Ghana und Togo webten die Asante‑ und Ewe‑Völker schmale Streifenstoffe, die als Kente (Asante) oder Kete (Ewe) bezeichnet werden. Diese Textilien werden auf Doppel‑Heddel‑Webstühlen gewebt, wobei schmale Streifen aneinander genäht werden[23]. Männer waren traditionell die Weber, wenngleich sich diese Arbeitsteilung im 20. Jahrhundert lockerte[24]. Charakteristisch ist die alternierende Anordnung von Kett‑ und Schussblöcken und die Verwendung zahlreicher Schussflott‑Muster[25]. Kente‑Stoffe werden von Frauen als Wickelrock und Schulterumhang und von Männern als eine Art Toga getragen und dienen als conspicuous consumption, also der öffentlichen Demonstration von Wohlstand und Status[26]. Sie wurden in westafrikanischen Königshöfen in Auftrag gegeben und waren Teil von höfischen Prestigeökonomien[27].

Zentralafrika: Raffia‑Textilien der Kuba

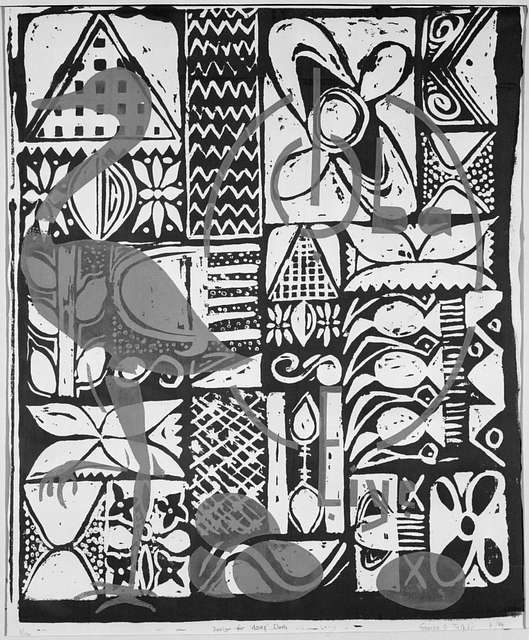

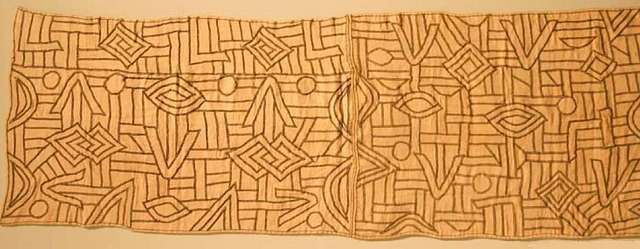

Das zentrale Kongobecken brachte eine reiche Raffia‑Textilkunst hervor. Die Kuba schöpften die Faser des Raffiapalms (Raphia vinifera) und verarbeiteten sie in mehreren Arbeitsschritten. Kinder, Männer und Frauen beteiligten sich am Sammeln, Zerkleinern und Weben[28]. Männer fertigten die Grundtücher auf einem Einfädel‑Webstuhl, bei dem die Webfläche in einem 45‑Grad‑Winkel zum Weber geneigt ist[29]. Die Tücher wurden nach dem Weben teilweise gefärbt oder durch wiederholtes Befeuchten und Stampfen weicher gemacht[7]. Der Zuschnitt diente als Rock oder Überrock; mehrere Bahnen wurden übereinander gewickelt und bei Trauerfeiern getragen[30].

Die aufwändige Verzierung erfolgt mittels vier Techniken: Stickerei, Applikation, Patchwork und Färben[31]. Besonders berühmt sind die samtartigen Kasai‑Velvets, die mithilfe einer Schnitt‑Pile‑Stickerei entstehen, bei der die Raffiafasern eingestochen und dicht abgeschnitten werden[32]. Applikationen und Patchwork erzeugen durch das Aufnähen oder Ausschneiden von Mustern komplexe positive–negative Effekte[33]. Ungefähre 200 benannte Muster werden über Generationen tradiert; jede Weberin interpretiert sie kreativ[34]. Natur- und synthetische Farbstoffe werden verwendet; traditionelle Farben umfassen Orange, Gelb, Rot, Braun, Schwarz und Purpur[35].

Ostafrika und das Horn: Rindenstoff und Baumwolle

Barkcloth (Buganda, Uganda)

Im Königreich Buganda stellten Mitglieder des Ngonge‑Clans aus der inneren Rinde des Mutuba‑Baums (Ficus natalensis) einen Rindenstoff her. Während der Regenzeit wird die Rinde vorsichtig geerntet und mit Holzhämmern so lange geklopft, bis sie weich und gleichmässig terracottafarben ist[36]. Der Stoff wird wie eine Toga getragen; Männer und Frauen legen ihn unterschiedlich um den Körper. Gewöhnliche Barkcloth bleibt terracottafarben, während die Tücher der Könige und Häuptlinge weiss oder schwarz gefärbt werden[37]. Barkcloth wurde bei Krönungen, Heilritualen und Beerdigungen verwendet und auch als Vorhang, Moskitonetz oder Decke eingesetzt[38]. Mit der Einführung von Baumwollstoffen im 19. Jahrhundert ging die Produktion zurück und beschränkt sich heute auf kulturelle und spirituelle Anlässe[39].

Baumwollweberei in Äthiopien

Äthiopien blickt auf eine jahrtausendealte Baumwolltradition zurück. Die Produktion weisser Baumwolle im Tiefland diente seit jeher der Herstellung handgewebter Kleidung; Baumwolle wird noch immer auf kleinen Farmen angebaut[40]. Spinnen war bis ins 20. Jahrhundert eine gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit für Adelige[9]. Kleidungsstücke zeigten Rang und Status; spezialisierte Weber‑, Stickerei‑ und Schneidergilden arbeiteten für religiöse und politische Eliten[9]. Besonders bedeutsam war der Shamma, ein weisses Baumwolltuch, das wie eine Toga von Männern und Frauen getragen wurde. Frauen trugen leichtere Versionen über dem Kleid, oft mit rotem Rand als Statuszeichen; Männer nutzten schwerere Varianten als Mantel oder Leichentuch[41]. Die traditionelle Vorbereitung des Rohmaterials umfasst das Entkernen mit dem medamager, das „Bögen“ zum Auflockern der Fasern und das Spinnen mit Handspindeln oder Spinnrädern[42]. Männer bedienten Doppel‑Trittwebstühle oder Grubenwebstühle und webten die Stoffe[8].

Nordafrika: Pflanzenfarben der Amazigh

In den Berber‑Gemeinschaften des marokkanischen Mittelatlas waren Färbeküchen Teil des alltäglichen Handwerks. Ein Bericht von Atelier des Atlas dokumentiert, dass präkoloniale Färbevats mit saisonalen Pflanzen betrieben wurden: Granatapfel (Punica granatum) ergab einen Terracotta‑Ton, wilder Indigo (Indigofera tinctoria) lieferte tiefes Blau und fermentiertes Henna (Lawsonia inermis) erzeugte erdige Rottöne[43]. Die Handwerker liessen Wolle über sieben Tage in den Färbebädern ziehen, wobei der Zyklus des Mondes beachtet wurde, um die Haltbarkeit der Farbe zu steigern[44]. Die Verwendung von Alaun oder Eisen als Beize sorgte für stabile Farben, und verschiedene Pflanzen wie Saflor (für Gelb) ergänzten das Farbspektrum[45].

Südliches Afrika: Ocker und Beadwork

Bei den Xhosa im südlichen Afrika gehörten rote Ockerpigmente zur textilen Identität. Ein Beispiel aus dem Metropolitan Museum zeigt einen Umschlagt‑Rock (Umbhaco), bei dem ein weisser Baumwollmantel mit Ocker gefärbt wurde, wodurch ein sattes rötlich‑braunes Tuch entstand[46]. Die Bezeichnung amaQaba („rote Leute“) verweist darauf, dass Traditionalisten weiterhin Ocker auf Kleidung und Körper auftrugen[47]. Beadwork spielte ebenfalls eine zentrale Rolle; schmale, mit Perlen verzierte Streifen wurden an den Säumen angebracht und kommunizierten Informationen über sozialen und familiären Status[48]. In anderen Regionen des südlichen Afrikas wurden Tierhäute mit Ocker eingerieben oder mit pflanzlichen Gerbstoffen behandelt; bei San‑ und Khoisan‑Gemeinschaften symbolisierte dies Zugehörigkeit und spielte bei rituellen Praktiken eine Rolle.

Schlussbemerkungen

Die präkoloniale Textilgeschichte Afrikas ist durch innovative Handwerkskunst und regionale Unterschiede gekennzeichnet. Materialien reichten von Baumrinde, Raffia und Tierhäuten bis zu Baumwolle und Seide. Unterschiedliche Webstühle – vom einfachen Heddel‑Webstuhl der Kuba über den Doppel‑Trittwebstuhl der Kente‑Weber bis zum Grubenwebstuhl in Äthiopien – führten zu einer Vielfalt an Stoffen und Kleidungsstücken. Färbetechniken wie indigoblaue Resistfärbungen, Schlamm‑ und Pflanzenfarben, Ockeranstriche oder Fermentationsverfahren spiegeln das tiefe naturkundliche Wissen der afrikanischen Kunsthandwerker wider. Kleidung fungierte als soziales Kommunikationsmittel, als Währung und als kulturelles Gedächtnis. Diese reiche Tradition wirft ein Licht auf die Komplexität vorkolonialer afrikanischer Gesellschaften und widerlegt die Vorstellung, Afrika habe vor der Kolonialzeit über keine hochentwickelten textilen Künste verfügt.

[1] [2] [3] [4] Cloth in African history: the manufacture, patterning and embroidering of Africa’s signature textiles

https://www.africanhistoryextra.com/p/cloth-in-african-history-the-manufacture

[5] [23] [24] [25] [26] [27] Origin disputed. The making, use and evaluation of Ghanaian textiles

https://journals.openedition.org/aaa/1316

[6] [7] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] Kuba Textiles: An Introduction

https://cool.culturalheritage.org/waac/wn/wn08/wn08-1/wn08-102.html

[8] [9] [40] [41] [42] Ethiopian Cotton, Handspinning and Handweaving Tradition Continues – ClothRoads

https://www.clothroads.com/ethiopian-cotton-handspinning-and-handweaving-tradition-continues/

[10] [11] [12] [13] [14] Àdìrẹ – ‚tied and dyed‘ indigo textiles · V&A

https://www.vam.ac.uk/articles/adire-tied-and-dyed-indigo-textiles

[15] [16] [17] [18] Ancient indigo dye pits barely survive in Nigeria | Reuters

[19] [20] [21] [22] Bamana “Mudcloth”: UWM Art Collection Research – Art History

https://uwm.edu/arthistory/bamana-mudcloth-uwm-art-collection-research/

[36] [37] [38] [39] Barkcloth making in Uganda – UNESCO Intangible Cultural Heritage

https://ich.unesco.org/en/RL/barkcloth-making-in-uganda-00139

[43] [44] [45] Natural Dyes for Moroccan Rugs – Pomegranate, Henna, Indigo – Atelier Des Atlas

https://atelierdesatlas.com/blogs/news/natural-dyes-living-colour

[46] [47] [48] Umbhaco wrap skirt – Xhosa or Mfengu peoples – The Metropolitan Museum of Art