Strukturelle und ideologische Mechanismen der Kolonialherrschaft in Afrika

Strukturelle und ideologische Mechanismen der Kolonialherrschaft in Afrika

Koloniale Bildungspolitik

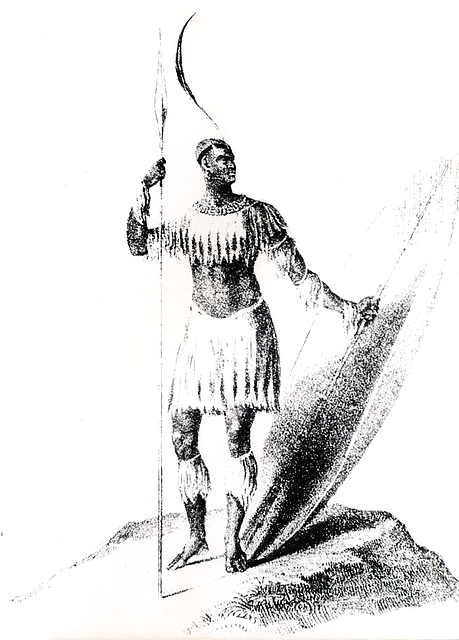

Koloniale Bildungssysteme in Afrika dienten weniger der Förderung einheimischer Gesellschaften als vielmehr den Bedürfnissen der Kolonialherren[1]. In den Missions- und Regierungsschulen wurde den afrikanischen Kindern primär europäisches Wissen und Weltbilder vermittelt, während ihre eigenen historischen Leistungen und Kulturen ignoriert oder abgewertet wurden. So war es erklärtes Ziel, nur eine kleine Schicht von Helfern und Verwaltungsgehilfen auszubilden – loyale Untergebene statt kritischer Bürger[2]. Die Curricula betonten europäische Geschichte und Überlegenheit: Koloniale Schüler lernten die Siege eines Napoleon kennen, nicht aber die eines Shaka Zulu, sie studierten die Philosophie eines Aristoteles statt die Schriften afrikanischer Gelehrter[3]. Diese eurozentrische Bildungsagenda bestärkte das Gefühl, Afrika habe „keine eigene Geschichte“ und könne Fortschritt nur durch europäische Leitung erlangen[3]. Kurz: Koloniale Bildungspolitik konditionierte afrikanische Jugendliche darauf, die vermeintliche zivilisatorische Mission Europas zu bewundern, und vermittelte ihnen ein Gefühl der eigenen Rückständigkeit.

Missionsarbeit und christliche „Zivilisierung“

In weiten Teilen Afrikas gingen Missionierung und Kolonisierung Hand in Hand. Missionare betrieben Schulen, übersetzten Bibeltexte und predigten ein christlich-europäisches Weltbild – oft mit paternalistischem Unterton. Dabei galten afrikanische Spiritualität und Lebensweise als zu überwindende „Heidenkultur“. Ein Beispiel liefert die deutsche Missionsfrau Hedwig Irle in Deutsch-Südwestafrika: Nach der blutigen Niederschlagung des Herero-Aufstands 1904 jubelte sie, nun sei der „ultimative Beweis erbracht: Ihre Götter haben keine Macht mehr“[4]. Missionsarbeit dieser Art vermittelte also, dass afrikanische Religionen machtlos und unterlegen seien, während das Christentum mit dem militärischen Erfolg der Kolonialtruppen als überlegen dargestellt wurde. Viele Missionare propagierten einen „Zivilisierungsauftrag“, der eng mit eurozentrischen Werten verknüpft war: Die Bekehrung zum Christentum ging oft einher mit dem Vermitteln europäischer Kleidung, Sprache und Moralvorstellungen. So verschmolz die religiöse Bekehrung mit kultureller Unterwerfung. Zwar gab es auch kritische Missionare, doch insgesamt trug die Missionsarbeit maßgeblich dazu bei, afrikanische Traditionen als minderwertig oder „primitiv“ hinzustellen und die Bevölkerung auf ein europäisches Werte- und Gesellschaftsmodell zu trimmen[5]. Dadurch entstand das Bild Afrikas als spirituell „irrend“ und nur durch europäische Anleitung reif für Fortschritt.

Sprachpolitik im kolonialen Afrika

Sprachen waren im kolonialen Machtgefüge ein zentrales Instrument. Die Kolonialmächte setzten oft ihre Sprache als Amts- und Bildungssprache durch – etwa Englisch, Französisch oder Portugiesisch – und drängten einheimische Sprachen in den informellen Bereich. Indigene afrikanische Sprachen wurden als Dialekte ohne Wert für „höhere Bildung“ oder Verwaltung abqualifiziert. Dies hatte weitreichende Folgen: Menschen, die keine Fremdsprache beherrschten, blieben faktisch von höherer Bildung, Verwaltung und wirtschaftlichen Chancen ausgeschlossen. Bis heute kommunizieren große Teile der afrikanischen Bevölkerung primär in ihren Muttersprachen, doch offizielle Domänen werden von den kolonialen Sprachen beherrscht[6]. Die koloniale Sprachpolitik zementierte so ein zweigeteiltes System: Eine kleine, in der Kolonialsprache gebildete Elite stand der breiten Masse gegenüber, deren eigene Sprachen kaum anerkannt waren. Die Abwertung lokaler Idiome ging einher mit der Abwertung des darin gespeicherten Wissens. Verwehrte man afrikanischen Gemeinschaften – insbesondere der Jugend – den Gebrauch der eigenen Sprache, so beschnitt man ihr kulturelles und intellektuelles Entwicklungspotential, was langfristig zu „massenhafter Mittelmäßigkeit“ und einer Form von sprachlicher Apartheid führte[7]. Kurz: Die Sprachpolitik der Kolonialherren erklärte europäische Sprachen zum Maß aller Dinge und degradierte afrikanische Sprachen (und damit Kulturen) zu Hindernissen auf dem Weg zur „Zivilisation“.

Vermessung und Kartografie

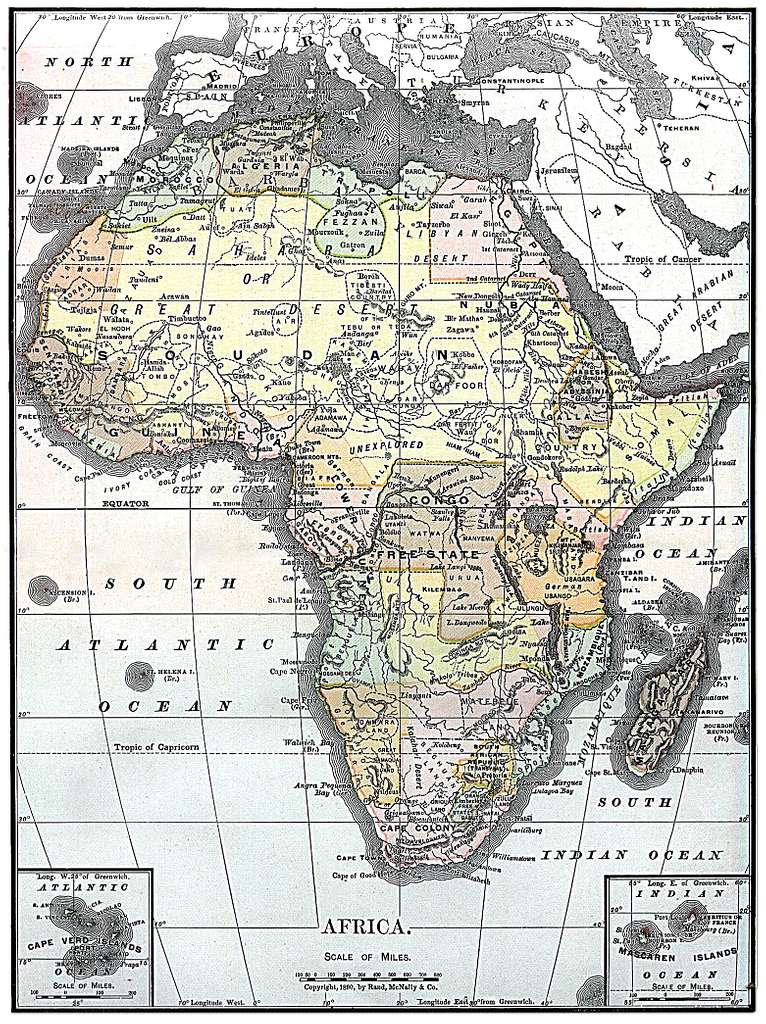

Die koloniale Kartografie war mehr als nur technische Vermessung – sie war ein Akt der Machtausübung. Auf Konferenzen wie der Berliner Kongo-Konferenz 1884/85 teilten die Europäer den afrikanischen Kontinent unter sich auf, indem sie mit Lineal und Zirkel Grenzen zogen[8]. Diese neuen Grenzziehungen ignorierten konsequent die komplexen ethnischen, linguistischen und religiösen Landschaften Afrikas[8]. Völkergruppen, die nie zuvor als Einheit lebten, wurden in willkürlichen Kolonialgrenzen zusammengefasst, während traditionelle politische Gemeinschaften auseinandergerissen wurden. Afrika erschien den Kolonialherren als leere Bühne, die sie nach eigenem Gutdünken aufteilen und benennen konnten. Begriffe wie „terra incognita“ oder der „Dunkle Kontinent“ zeugen davon, wie europäische Kartografen große Regionen Afrikas als unerforscht und ungenutzt darstellten – implizit negierend, dass afrikanische Gesellschaften längst detaillierte lokale Kenntnisse und eigene Raumordnung besaßen. Die Kolonisatoren benannten geographische Objekte neu (Flüsse, Berge, Orte erhielten europäische Namen) und setzten europäische Maßstäbe in die Landschaft. Karten wurden so zu Werkzeugen der Herrschaft: Sie legitimierten Gebietsansprüche der Europäer und vermittelten dem heimischen Publikum das Bild eines verfügbaren, unstrukturierten Afrika, das erst durch europäische Ordnung „entdeckt“ und entwickelt werde. Die Folgen dieser kartografischen Willkür belasten den Kontinent bis heute – viele Konflikte wurzeln in den künstlichen Grenzen der Kolonialzeit[9] –, doch bereits zur Kolonialzeit diente die Kartografie dazu, Afrikas angebliche Unreife zur Selbstorganisation zu untermauern.

Karte Afrikas (1890) mit Einfärbung der Kolonialgebiete. Die Aufteilung ignorierte bestehende afrikanische Reiche und Völkergruppen völlig[8]. Durch solche Kartografie wurde Afrika in Europa als formbares „Objekt“ ohne eigene politische Ordnung dargestellt.

Koloniale Bürokratie und Aktenkultur

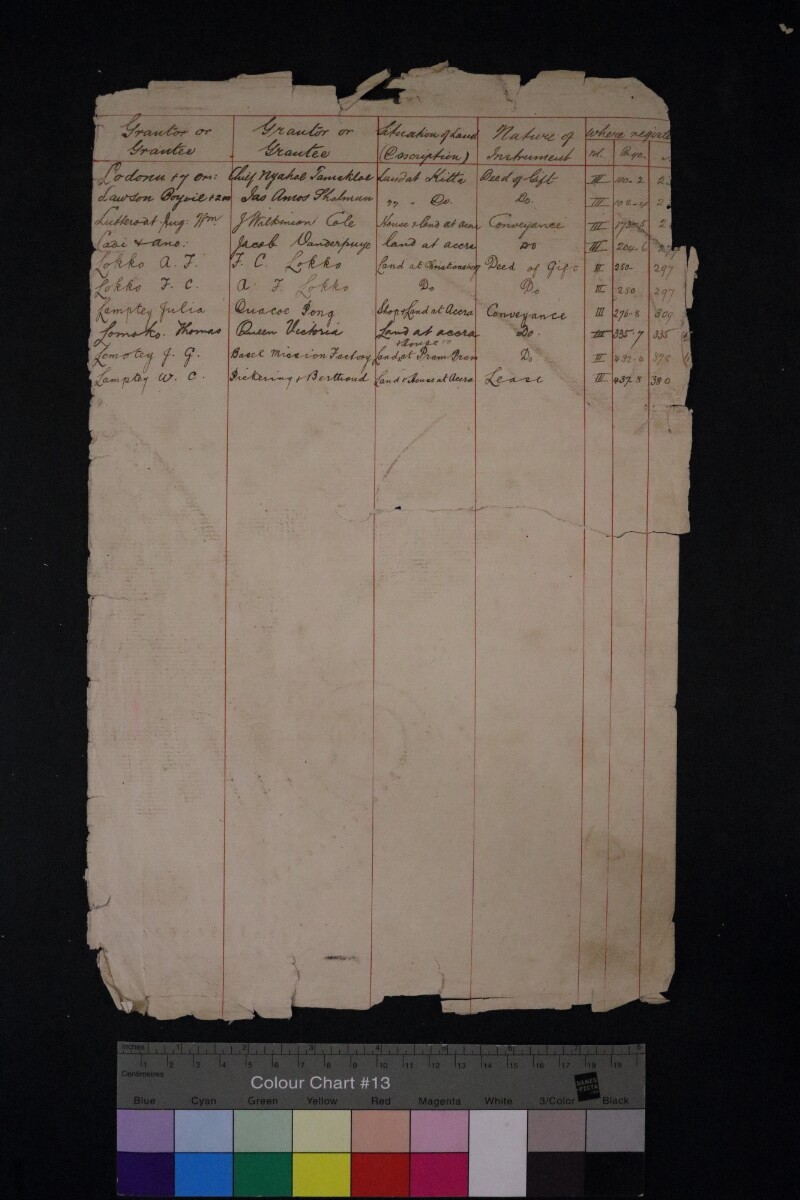

Zur Aufrechterhaltung der Fremdherrschaft errichteten die Kolonialmächte ein dichtes Netz aus Verwaltungsvorschriften, Registern und Akten – eine Kolonialbürokratie, die das Leben der Afrikanerinnen in Kategorien und Formularen zu fassen suchte. So führten die Kolonialverwaltungen Zählungen (Zensus) der Bevölkerung durch, legten Grundbücher und Kataster an und verteilten Personalausweise oder Passbücher, um die Bewegungen der einheimischen Bevölkerung zu kontrollieren. Jeder wurde dabei in Schubladen einsortiert: etwa als „Eingeborener“ vs. „Nicht-Eingeborener“, als Angehöriger eines bestimmten „Stammes“ oder als „Evolué“ (im frankophonen Afrika der Ausdruck für „zivilisierte“, d.h. nach französischem Maßstab assimilierte Afrikaner). Diese Verwaltungsakte waren keineswegs neutrale Vorgänge – sie erschufen erst die sozialen Wirklichkeiten, die sie zu ordnen vorgaben. Insbesondere die britischen Kolonialherren setzten auf indirekte Herrschaft: Sie regierten durch lokale traditionelle Autoritäten (Häuptlinge), die sie zuvor oft selbst definiert oder eingesetzt hatten. Dazu mussten sie lokale Gesellschaften administrativ in Stämme gliedern (siehe unten), um jeder Gebietseinheit einen zuständigen „Chief“ zuordnen zu können. Generell galt: Was nicht in die koloniale Aktenlogik passte, wurde passend gemacht. Behörden erfanden neue Kategorien von Identität und Recht (z.B. das „Gewohnheitsrecht“ der „Eingeborenen“ im Gegensatz zum europäischen Recht), um die Bevölkerung als beherrschbare Masse zu organisieren. Die Aktenkultur der Kolonialzeit zeichnete sich durch penible Erfassung und Klassifikation aus: Vermessung von Land, Zählung von Hütten und Köpfen, Aufschreiben genealogischer Linien und Lokalisieren jeder Person in Rasse-, Stamm- und Religionsregistern. Kolonialbeamte maßen solchen Instrumenten enorme Bedeutung bei – Zensus, Kataster und Wissen über die Bevölkerung galten als Schlüssel zur Überwachung und Steuerung der Kolonie[10]. Die Akten schufen ein vermeintlich objektives Abbild der afrikanischen Gesellschaft, tatsächlich aber drückten sie dieser ein von europäischen Vorstellungen geprägtes Schema auf. Damit ging auch einher, dass afrikanische Menschen in den Augen der Kolonialbürokratie oft nur noch als Zahlen, Fälle oder Kategorien erschienen – entindividualisiert und reduziert auf datenerfasste Objekte kolonialer Verwaltung.

British Library, EAP1119/1/19, https://eap.bl.uk/archive-file/EAP1119-1-19

Ethnologische Kategorisierungen und die „Erfindung der Stämme“

Ein besonders folgenreiches Produkt kolonialer Verwaltung und Wissenschaft war die Konstruktion scheinbar starrer ethnischer Kategorien. Vor der Kolonialzeit waren Identitäten in Afrika häufig flexibel und überschneidend: Menschen konnten sich je nach Kontext über Dorf, Clan, Berufsgilde, Religion oder Sprache definieren. Europäische Kolonialherren jedoch sahen Afrika durch eine tribale Linse – sie nahmen an (oder behaupteten), die afrikanische Gesellschaft bestehe aus klar abgrenzbaren „Stämmen“ mit festen Traditionen. Tatsächlich schufen die Kolonisatoren viele dieser Einheiten erst. Um ihre Herrschaft effizienter zu gestalten, definierten und verrechtlichten sie ethnische Gruppen als administrative Stämme[11][12]. Disparate Gemeinschaften und Dialektgruppen wurden dabei oft künstlich zu einer Einheit zusammengefasst und mit einem pauschalen Namen versehen – Beispiele sind die „Shona“ in Simbabwe oder die „Igbo“ in Nigeria, Begriffe, die erst in der Kolonialzeit ihre heutige Bedeutung und Abgrenzung erhielten[12]. In anderen Fällen erfanden die Kolonialbehörden sogar neue Führungspersonen: Wo es keine zentralen Häuptlinge gab, setzten sie solche ein, um einen Ansprechpartner für ihre indirekte Verwaltung zu haben[13].

Diese ethnologischen Kategorisierungen wurden von kolonialen Anthropologen eifrig untermauert. Europäische Forscher katalogisierten Afrikaner in vermeintliche Rassen und Völker, ordneten ihnen feste Charaktereigenschaften zu und konstruierten hierarchische Abstammungsmythen (z. B. die Hamitentheorie, nach der gewisse ostafrikanische Völker eigentlich Einwanderer „höherer Rasse“ seien). Solche Theorien sollten erklären, warum einige Gruppen (aus europäischer Sicht) kultivierter erschienen als andere – immer mit dem Hintergedanken, die europäische Vorherrschaft wissenschaftlich zu rechtfertigen. Insgesamt führte die Kolonialzeit zu einer Verhärtung fluid-alter Identitäten: Aus vielfältigen Selbstzuordnungen wurden amtliche „Stammes“-Schubladen, die im Ausweis standen und die sozialen Rechte bestimmten[14][11]. Damit stilisierte man Afrikaner zu Angehörigen „uralter Stämme“, die angeblich seit jeher untereinander rivalisieren würden – ein Bild, das Afrikas politische Unreife unterstrich. In Wahrheit waren diese Tribalismen zu großen Teilen ein Kolonialprodukt: Divide et impera – teile und herrsche – lautete die Devise. Die so geschaffenen Identitätskategorien wirkten über die Kolonialzeit hinaus weiter und belasten viele postkoloniale Staaten durch ethnische Spannungen, die vor der Kolonialisierung in dieser Form unbekannt waren[9]. Die Erfindung der afrikanischen „Stämme“ gehört somit zu den folgenschwersten ideologischen Hinterlassenschaften des Kolonialismus.

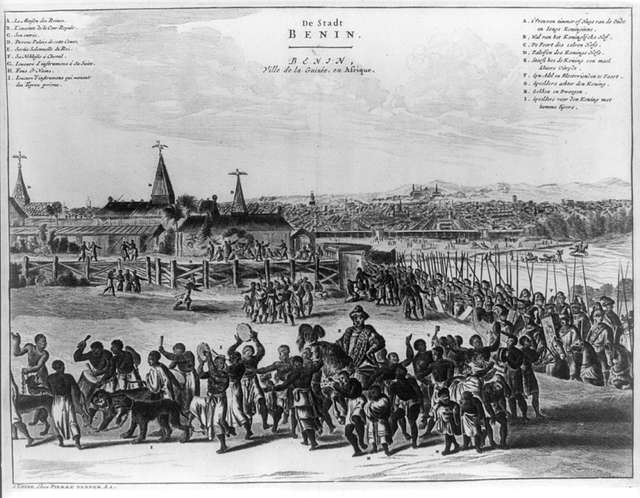

Benin Stadt, 17. Jhr.

Koloniale Wissensproduktion und Darstellung Afrikas

Die Abwertung Afrikas manifestierte sich auch in der Art und Weise, wie die Kolonialmächte Wissen über den Kontinent produzierten und präsentierten. In Europa entstand ab dem späten 19. Jahrhundert ein ganzer Apparat an Büchern, Ausstellungen, Schulmaterialien und populären Medien, der ein Bild der Afrikanerinnen als „rückständig“ und „exotisch anders“ verbreitete[15]. Anthropologen und Ethnographen beschrieben afrikanische Gesellschaften häufig als primitive Frühstufe* der menschlichen Entwicklung – als Kulturen „ohne Geschichte“, die erst durch äußere Einwirkung (sprich: die Kolonialherrschaft) in die Moderne finden könnten[3]. Reiseberichte und Kolonialliteratur schilderten Afrika als geheimnisvollen, gefährlichen Kontinent, bevölkert von „Stämmen“ mit seltsamen Sitten, wodurch beim europäischen Publikum ein Gefühl der Überlegenheit und zivilisatorischen Berufung genährt wurde.

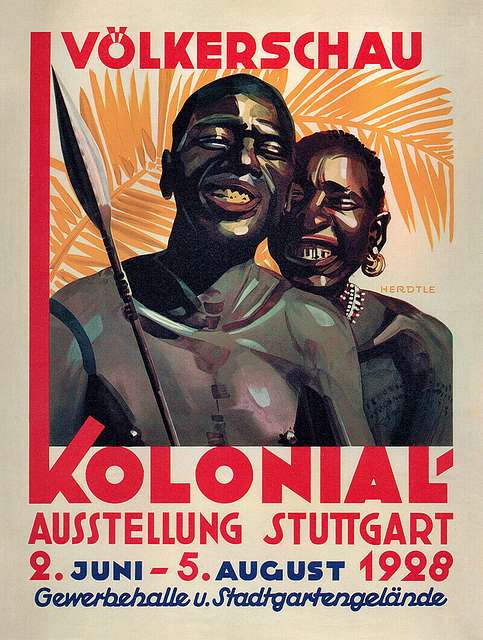

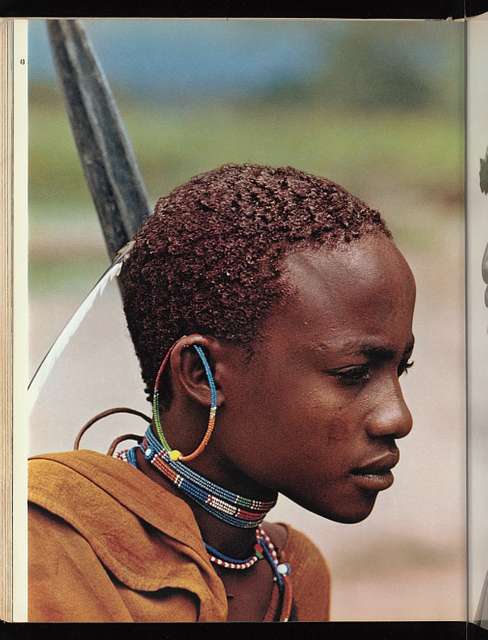

Eine besonders drastische Form dieser Wissensinszenierung waren die Völkerschauen, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in europäischen Zoos und auf Messen stattfanden. Dabei wurden afrikanische Menschen (und andere kolonialisierte Völker) vor zahlendem Publikum in nachgebauten Dörfern oder Gehegen zur Schau gestellt. Man inszenierte sie bewusst in primitiver Umgebung und Pose, um das Klischee vom „wilden“, unzivilisierten Afrikaner zu bestätigen[15]. Solche Menschenzoos sollten angeblich der Bildung dienen, tatsächlich aber zementierten sie rassistische Klischees und entwürdigende Vorstellungen: Dem Publikum wurde suggeriert, die ausgestellten Menschen seien Vertreter eines völlig andersartigen, zurückgebliebenen Menschenschlags[15]. Diese Schauen und kolonialen Ausstellungen generalisierten Einzelfacetten zu vermeintlichen Wesenheiten ganzer Völker – und rechtfertigten so im Nachhinein die Kolonialherrschaft als wohltätige Zivilisierungsmission.

Auch die Wissenschaft stellte sich oft in den Dienst der kolonialen Ideologie. Ethnographische Museen in Europa füllten sich mit afrikanischen Artefakten, die meist ohne Kontext präsentiert wurden – Speere, Masken, Schmuckstücke wurden als Kuriositäten einer niedrigeren Kultur ausgestellt. Zudem betrieben koloniale „Rassenkundler“ vermeintlich objektive Studien (Schädelvermessungen, Körperklassifikationen), um Afrikaner als biologisch unterlegen zu deklarieren[16][17]. All dies formte ein scheinbar fundiertes Wissensgebäude über Afrika, das jedoch auf Vorurteilen und Verallgemeinerungen basierte. Es vermittelte das Bild eines ewigen Afrika: statisch, kindlich, fremd – eines Kontinents, der der europäischen Lenkung bedurfte.

Plakat für die Völkerschau bei der Kolonial-Ausstellung in Stuttgart, 2. Juni bis 5. August 1928, Gewerbehalle u. Stadtgartengelände

Zusammenfassend wird deutlich, dass neben Gewehrläufen und Kanonen auch Schulbücher, Bibeln, Landkarten, Akten und Schaubühnen mächtige Waffen des Kolonialismus waren. Diese weniger offensichtlichen Mechanismen – Bildung, Missionierung, Sprache, Kartografie, Verwaltung, Wissenschaft und kulturelle Darstellung – arbeiteten subtil Hand in Hand. Sie alle stellten afrikanische Gesellschaften als defizitär dar, um die Herrschaft Europas zu legitimieren. Ohne direkt zu schießen, zielten sie auf die Psyche, das Selbstbild und die soziale Ordnung der kolonisierten Menschen. Indem sie Afrikas Eigenleistung kleinredeten und europäische Maßstäbe absolut setzten, haben diese Mechanismen wesentlich zur systematischen Abwertung Afrikas beigetragen – mit Wirkungen, die noch weit über die Kolonialzeit hinaus nachhallen.[15][9]

[1] [2] [3] Africa’s Postcolonial Education Conundrum – Pan African Review

https://panafricanreview.com/africas-postcolonial-education-conundrum/

[4] Christliche Missionare – Wegbereiter und Kritiker der Kolonialmächte

https://www.deutschlandfunkkultur.de/christliche-missionare-wegbereiter-und-kritiker-der-100.html

[5] [16] [17] The Philosophy of Colonialism: Civilization, Christianity, and Commerce | Violence in Twentieth Century Africa

[6] [7] Die afrikanischen Sprachen im 21. Jahrhundert | zeitgeschichte-online.de

https://zeitgeschichte-online.de/themen/die-afrikanischen-sprachen-im-21-jahrhundert

[8] [9] Mit dem Lineal durch Kontinente: Wie Europas Grenzen die Welt bis heute spalten – FOCUS online

[10] Herrschaft und Verwaltung | (Post)kolonialismus und Globalgeschichte | bpb.de

[11] [12] [13] [14] Colonialists didn’t fail to root out Africa’s tribal politics. They created it. | African Arguments

https://africanarguments.org/2019/08/colonialism-tribal-ethnic-politics-africa/

[15] „Man stellt Menschen in einer bewusst primitiv inszenierten Umgebung und Pose aus“ – Prof. Dr. Jürgen Zimmerer in Panorama über ‚Völkerschauen‘ bei Hagenbeck – Hamburgs (post-)koloniales Erbe