Die Geschichte Simbabwes (18. Jahrhundert bis 1980)

Politische und soziale Verhältnisse vor der Kolonialzeit

Alltagsleben, Familienstrukturen und traditionelle Kultur

Erfahrungen während der Kolonialzeit (British South Africa Company) und mündliche Überlieferungen

Widerstand und Unabhängigkeitsbewegung aus Sicht der lokalen Bevölkerung

Die Zeit nach der Unabhängigkeit: wirtschaftliche Hoffnungen, Umbrüche und ausländische Einflussnahmen

Auswirkungen auf ländliche und städtische Bevölkerung

Politische und soziale Verhältnisse vor der Kolonialzeit

Im 18. und frühen 19. Jahrhundert war das Gebiet des heutigen Simbabwe von mächtigen afrikanischen Königreichen geprägt. Die Shona-Völker stellten den Großteil der Bevölkerung und organisierten sich in mehreren Königreichen und Häuptlingstümern. Eines der bedeutendsten war das Reich der Rozvi (Changamire-Dynastie), welches auf den Trümmern des alten Munhumutapa-Reiches entstanden war[1][2]. Dieses Shona-Reich beherrschte weite Teile des Hochlands, bis interne Konflikte es schwächten. In den 1830er Jahren nutzte ein neues Volk – die Ndebele unter ihrem König Mzilikazi – die Gelegenheit und wanderte aus dem Süden (heutiges Südafrika) ins Hochland von Simbabwe ein[2]. Mzilikazi, einst Gefolgsmann von Shaka Zulu, etablierte nach seiner Flucht aus dem Zulu-Reich ein eigenes Königreich im Südwesten Simbabwes (Matabeleland)[3][4]. Seine Krieger eroberten weite Landstriche und unterwarfen oder integrierten viele lokale Shona-Gemeinschaften. Bis 1866 hatten die Ndebele sogar das einst mächtige Rozvi-Reich vollständig besiegt[5][6].

Aus einheimischer Sicht bedeutete die Ankunft der Ndebele sowohl Zerstörung als auch Verschmelzung von Kulturen. Obwohl die Ndebele anfänglich als Eroberer auftraten, übernahmen sie viele lokale Sitten und integrierten zahlreiche Shona in ihr Gemeinwesen[7]. Unter Mzilikazi und seinem Sohn Lobengula (König ab 1872) bildete sich ein starker zentralisierter Staat heraus[6]. Die traditionelle Religion der Region – der Mwari-Kult, ein Orakelsystem um einen Hochgott – wurde von den Ndebele adaptiert, um die Herrschaft zu legitimieren[7][8]. Landbesitz war in diesen vorkolonialen Gesellschaften ein kollektives Gut: Land gehörte niemandem persönlich, sondern wurde vom König oder Häuptling nach Bedarf zugewiesen[9]. Vieh hingegen markierte Reichtum; Rinder wurden teils gemeinschaftlich, teils privat gehalten[9].

Die politische Organisation beruhte auf einem patrimonialen System von Klienten und Schutzgebern: Der König (oder lokale Häuptlinge) belohnte Loyalität durch Verteilung von Rindern, Land und Beute, während die Untertanen ihm Dienste leisteten[10]. Dieses Geflecht aus Pflichten und Gaben hielt die Gesellschaft zusammen. Sozial war die Gesellschaft hierarchisch: Eine adlige Oberschicht (meist die Familie des Königs und verdiente Kriegshäuptlinge) stand über den einfachen Bauern und Handwerkern. Dennoch sorgte die Verwandtschaftsstruktur – große Clans und erweiterte Familien – für sozialen Zusammenhalt, da jeder in ein dichtes Netz gegenseitiger Verpflichtungen eingebunden war.

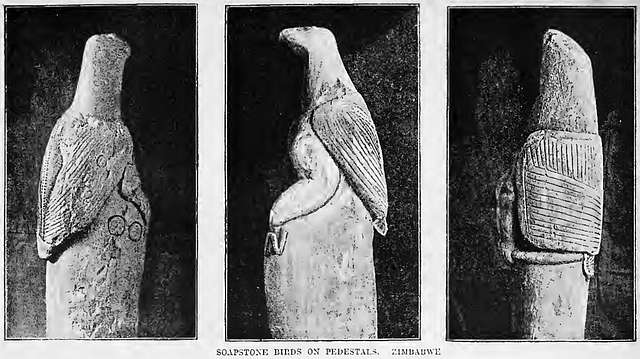

Der Simbabwe-Vogel ist seit 1924 ein Symbol Simbabwes und seiner Vorgängerstaaten

Alltagsleben, Familienstrukturen und traditionelle Kultur

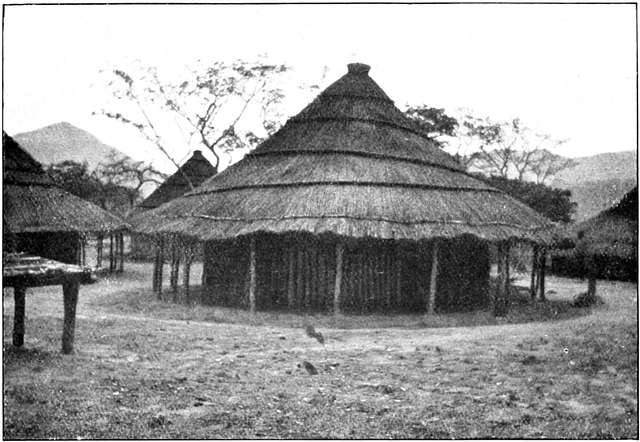

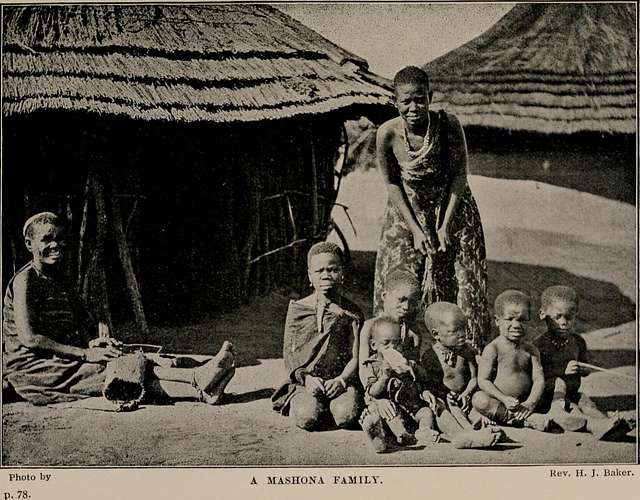

Im vorkolonialen Simbabwe war das Alltagsleben der einheimischen Bevölkerung von Familienverbänden, agrarischer Lebensweise und spirituellen Praktiken geprägt. Die meisten Menschen lebten in ländlichen Dorfgemeinschaften, bestehend aus Rundhütten-Siedlungen (traditionelle Kraals oder Gehöfte) mit Strohdächern[11]. Eine typische Siedlung umfasste den Haushalt eines Mannes mit seiner Ehefrau (oder mehreren Ehefrauen) sowie deren Kindern und weiteren Verwandten. Familienstrukturen waren in der Regel patrilinear und patriarchal: Die Shona-, Ndebele- und die meisten anderen Völker leiteten die Abstammung über die männliche Linie ab, und nach der Heirat zog eine Frau in das Dorf ihres Mannes[12][13]. Eine Heirat betraf immer auch die Allianz zweier Familien; üblich war die Zahlung von Brautgeld (Lobola) durch den Bräutigam an die Familie der Braut, wodurch die Frau in die Sippe des Mannes aufgenommen wurde[13]. Polygynie (Mehrfach-Ehe eines Mannes) war sozial akzeptiert und insbesondere unter wohlhabenden Männern relativ verbreitet[14][15]. Jede Ehefrau in einer polygynen Familie führte ihren eigenen Haushalt mit eigener Hütte und eigenem Feldanteil, während der Ehemann als Familienoberhaupt fungierte[16][17]. Die Autorität im Haushalt lag beim ältesten Mann, doch spielten die Ältesten beider Geschlechter eine große Rolle bei wichtigen Entscheidungen – Alter galt als Quelle von Weisheit und Ansehen[17]. Junge Ehefrauen übernahmen die meiste Haus- und Feldarbeit, während ältere Frauen mit der Zeit an Einfluss und Respekt gewannen[17].

Die wirtschaftliche Lebensgrundlage war die Landwirtschaft. Die Gemeinschaft betrieb Ackerbau und Viehzucht zur Selbstversorgung. Hauptnahrungsmittel waren Getreidebrei und Gemüse: Vor allem Hirse und Sorghum waren traditionelle Getreide, später wurde auch Mais (der durch Handel eingeführt worden war) zum wichtigsten Grundnahrungsmittel[18][19]. Aus Mehl kochte man einen festen Brei (Sadza), der mit grünen Blattgemüsen, Bohnen oder etwas Fleisch als Beilage gegessen wurde[18]. Daneben sammelten die Familien wilde Früchte und Knollen, hielten Hühner und Ziegen und jagten oder fischten gelegentlich. Rinderhaltung spielte ebenfalls eine bedeutende Rolle, vor allem als Statussymbol und Zahlungsmittel – Rinder wurden etwa als Brautpreis oder zur Versorgung von Bedürftigen eingesetzt. Handwerk und Technik waren im lokalen Alltag hochentwickelt: Die Menschen töpferten Kochgefäße, flochten Körbe, schmiedeten Eisenwerkzeuge (Pflugscharen, Speerspitzen) und webten einfache Baumwollstoffe. Archäologische und mündliche Überlieferungen zeugen davon, dass Textilproduktion und Metallverarbeitung in der Region bereits seit Jahrhunderten betrieben wurden[20]. So hatten die Shona bereits vor Ankunft der Europäer regen Handel mit der Küste Ostafrikas – sie tauschten Gold, Elfenbein und Kupfer gegen importierte Waren wie Stoffe und Glasperlen[20]. Einige dieser Handelsgüter – etwa chinesisches Porzellan und indische Glasperlen – wurden in alten Siedlungen gefunden, was auf ein weitreichendes Handelsnetz hindeutet, das die Einheimischen mitgestalteten[20].

Religion und Weltbild durchdrangen den Alltag. Die meisten Einheimischen praktizierten eine Form traditioneller Religion, deren Kern der Ahnenkult war. Man glaubte, dass die Geister der Verstorbenen – insbesondere der verstorbenen Familienoberhäupter – weiterhin in der Nähe weilten und das Wohlergehen der Lebenden beeinflussten[21][22]. Diese Ahnen (Shona: “Midzimu”) wurden regelmäßig durch Rituale und Opfergaben geehrt, um ihren Segen – etwa für Regen, gute Ernte oder Heilung – zu erbitten[21]. Wenn Unglück oder Krankheit auftrat, suchte man Rat bei spirituellen Mittlern: Geistmediums (Svikiro) oder Heiler (N’anga) traten als Vermittler zwischen den Welten auf. Sie diagnostizierten die Ursache im Übernatürlichen (etwa einen verärgerten Ahnen oder böse Hexerei) und empfahlen rituelle Abhilfen[21]. Die höchste Gottheit in weiten Teilen Simbabwes war der erwähnte Mwari – ein Schöpfergott, zu dem es Orakelheiligtümer gab. Besonders im Matabeleland (aber auch von vielen Shona) wurde Mwari in Heiligenschreinen wie in den Matopo-Bergen verehrt, wo Priester im Namen des Gottes Weissagungen trafen. Neben der Ahnenverehrung existierte der Glaube an Hexerei und Zauberei: Es wurde angenommen, dass böse Menschen mit übernatürlichen Mitteln Schaden anrichten konnten. Daher war die Furcht vor Flüchen und Hexen groß – man suchte Schutz durch Talismane und befolgte kulturelle Tabus, um die Ahnen nicht zu verärgern[23][24] (beispielsweise galten bestimmte Tiere, die Totemsymbole der eigenen Sippe repräsentierten, als verbotenes Nahrungsmittel[23][25]).

Trotz des Einflusses späterer Missionierung hielt die Landbevölkerung im 19. Jahrhundert noch überwiegend an diesen indigenen Glaubensvorstellungen fest. Religion war eng verflochten mit dem Gemeinschaftsleben: Wichtige Ereignisse wie Aussaat und Ernte, Initiationsriten der Jugend oder die Rechtsprechung der Häuptlinge waren stets rituell untermalt. Auch Kunst und mündliche Überlieferung spielten eine Rolle, um kulturelle Werte weiterzugeben – Geschichtenerzähler (Griot) und Sänger bewahrten Legenden von alten Königen, wie z.B. von Mwene Mutapa oder der Rozvi-Dynastie, in denen die Verbindung der Menschen zu ihrem Land betont wurde. Ein zentrales Symbol nationaler Identität aus einheimischer Sicht war Groß-Simbabwe: die Ruinenstadt aus Stein, die auf eine glorreiche vorkoloniale Zivilisation hinweist. Kolonialzeitliche Europäer wollten lange nicht glauben, dass Afrikaner diese mächtigen Steinbauten errichtet hatten, doch die einheimische Bevölkerung betrachtete Groß-Simbabwe immer als Teil ihres Erbes. In der Shona-Tradition heißt es, die Ahnen, die Groß-Simbabwe errichtet haben, wohnten als Geister noch immer dort, weshalb die Stätte als heilig gilt[26][27]. Dieses kulturelle Selbstbewusstsein – das Bewusstsein einer eigenen Vergangenheit und Identität – sollte in den kommenden Zeiten der Fremdherrschaft zu einer wichtigen Kraftquelle werden.

Gross Simbabwe

Erfahrungen während der Kolonialzeit

(British South Africa Company) und mündliche Überlieferungen

Ende des 19. Jahrhunderts geriet das Land aus Sicht der lokalen Bevölkerung in eine dramatische Umbruchphase: Europäische Kolonialmächte begannen, ihre Ansprüche auf das Inland des südlichen Afrikas durchzusetzen. 1888 erschien der britische Kolonialunternehmer Cecil John Rhodes am Hof von König Lobengula (dem Ndebele-Herrscher) mit einem Vertrag – bekannt als Rudd-Konzession. Rhodes und seine Gesandten erschlichen sich mit List die Unterschrift Lobengulas, indem sie ihm Gewehre, Geld und Bündnisse in Aussicht stellten[28][29]. In Wahrheit gewährte Lobengula damit den Briten weitreichende Mineralrechte in seinem Herrschaftsgebiet[28]. Dieser Vertrag öffnete die Türen für Rhodes’ British South Africa Company (BSAC), die kurz darauf (1889) das königliche Charter erhielt, um das Gebiet offiziell zu besetzen und auszubeuten[28][30].

Aus einheimischer Sicht begann nun die Invasion der weißen Siedler. Im Jahr 1890 zog die von Rhodes organisierte „Pionier-Kolonne“ – bewaffnete Siedler aus dem britischen Südafrika – nach Norden ins Hochland und gründete erste Forts. Bis 1893 kam es zum offenen Krieg zwischen den Neuankömmlingen und den Ndebele: Britische Polizeitruppen und Söldner drangen mit überlegener Feuerkraft (Maxim-Maschinengewehren) nach Matabeleland vor[31][32]. Sie nutzten einen lokalen Konflikt – Lobengulas Strafexpedition gegen einen rebellierenden Shona-Häuptling – als Vorwand, um das Ndebele-Reich anzugreifen[33][34]. Die Verteidiger hatten zwar Mut und zahlreiche Krieger, doch die Briten walzten mit modernen Waffen Dörfer nieder und brannten auf ihrem Vormarsch Lobengulas Hauptstadt Bulawayo nieder[35]. König Lobengula floh und starb wenig später 1894 – damit brach auch der letzte zentrale Widerstand der Ndebele zusammen[36][37]. Bis 1895 hatten die Briten das gesamte Territorium erobert und es zynisch nach Rhodes „Rhodesien“ benannt[38] – ein deutliches Zeichen, dass das Land nun nach dem Eroberer benannt und als dessen Besitz betrachtet wurde.

Für die einheimische Bevölkerung waren diese Ereignisse traumatisch und prägend. Mündliche Überlieferungen schildern, wie die Ältesten in jenen Jahren erstmals „die Erde unter fremden Füßen erzittern sahen“. Die Eroberung wurde als Zeit des Chaos erinnert: Felder wurden verwüstet, Rinderherden geraubt, Heilige Stätten entweiht. Dennoch berichten viele Dörfer auch von tapferem Widerstand: So erzählt man sich von Ndebele-Kriegern, die trotz Kugelhagel mit Speeren und Äxten tapfer kämpften, und von Schamanen, die magische Medizin gegen Gewehrkugeln brauten – oft vergeblich[32]. Nach dem militärischen Sieg etablierten die Briten die Herrschaft der BSAC. Diese Gesellschaft regierte das Land bis 1923 wie ein Privatunternehmen, mit eigener Polizei und Verwaltung[39][40]. Für die afrikanische Mehrheitsbevölkerung begann eine Phase massiver Unterdrückung und Umwälzung:

- Landverlust: Die Kolonialverwaltung konfiszierte das fruchtbarste Ackerland für weiße Siedler. Afrikaner wurden in abgelegene, weniger ertragreiche Reservate abgedrängt. Bereits unmittelbar nach den Eroberungskriegen der 1890er wurden ganze Gemeinschaften gewaltsam umgesiedelt – bis 1922 lebten rund 64 % der afrikanischen Bevölkerung in solchen Reservaten und durften ihr angestammtes Land nicht mehr betreten[41][42]. Eine koloniale Bodenkommission teilte das Land nach Hautfarbe auf: 1930 zementierte der Land Apportionment Act diese Trennung, indem er Schwarzen den legalen Erwerb von gutem Land generell untersagte[43][44]. Das hatte zur Folge, dass weiße Farmer (obwohl zahlenmäßig eine kleine Minderheit) über die Mehrheit des produktiven Bodens verfügten, während schwarze Bauern in übernutzten, trockeneren Gebieten mit geringeren Erträgen auskommen mussten[45][46].

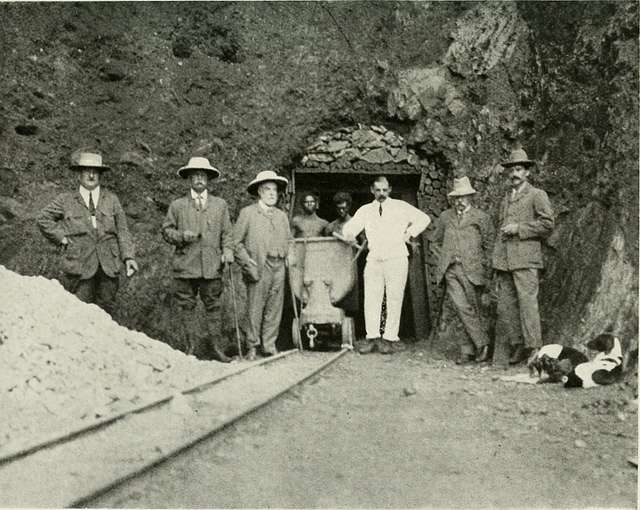

- Zwang zur Lohnarbeit: Vor der Kolonialherrschaft waren viele einheimische Familien autarke Bauern. Die Kolonialregierung jedoch führte Steuern ein – z.B. die berüchtigte Hüttensteuer, die jede afrikanische Familie in bar zahlen musste[47][48]. Da Bargeld unbekannt war, blieb vielen Männern keine Wahl, als Arbeit in den Minen, auf europäischen Farmen oder in den neuen Städten anzunehmen, um Geld zu verdienen. Landenteignung und hohe Steuern zwangen die vormals selbstversorgenden Bauern in die abhängige Lohnarbeit[47][49]. Koloniale Arbeitsgesetze schrieben zudem oft mehrjährige Arbeitsverträge fest, die die Arbeiter in Arbeitslager oder auf Farmen banden – nicht selten sprach man von Bedingungen wie in der Sklaverei[49].

- Rassentrennung und Rechtslosigkeit: Die britischen Siedler errichteten ein System strikter Rassentrennung. Weiße genossen politische Rechte und durften in den Städten wohnen, Schwarze wurden von Mitsprache ausgeschlossen und aus „weißen“ Stadtvierteln und Einrichtungen verbannt[50][51]. Indirekte Herrschaft gab es in Südrhodesien kaum – statt auf traditionelle Häuptlinge zu hören, regierte die BSAC direkt, mit harter Hand. Schwarze durften vor Gericht kaum gegen Weiße aussagen; Fälle von Gewalt gegen Afrikaner wurden selten geahndet. So kursierten in der mündlichen Überlieferung viele Geschichten über demütigende Behandlung: Willkürliche Prügelstrafen, Auspeitschungen auf Farmen und sogar sexuelle Gewalt kamen vor – Berichte erzählten etwa, dass einige weiße Polizisten straflos schwarze Frauen vergewaltigten[52][53]. Die Ungleichheit wurde auch rechtlich verankert: So wurde 1903 per Gesetz verboten, dass ein schwarzer Mann ein Verhältnis mit einer weißen Frau hat – umgekehrt jedoch gab es kein Verbot für weiße Männer, was implizit den Missbrauch schwarzer Frauen duldete[54][55].

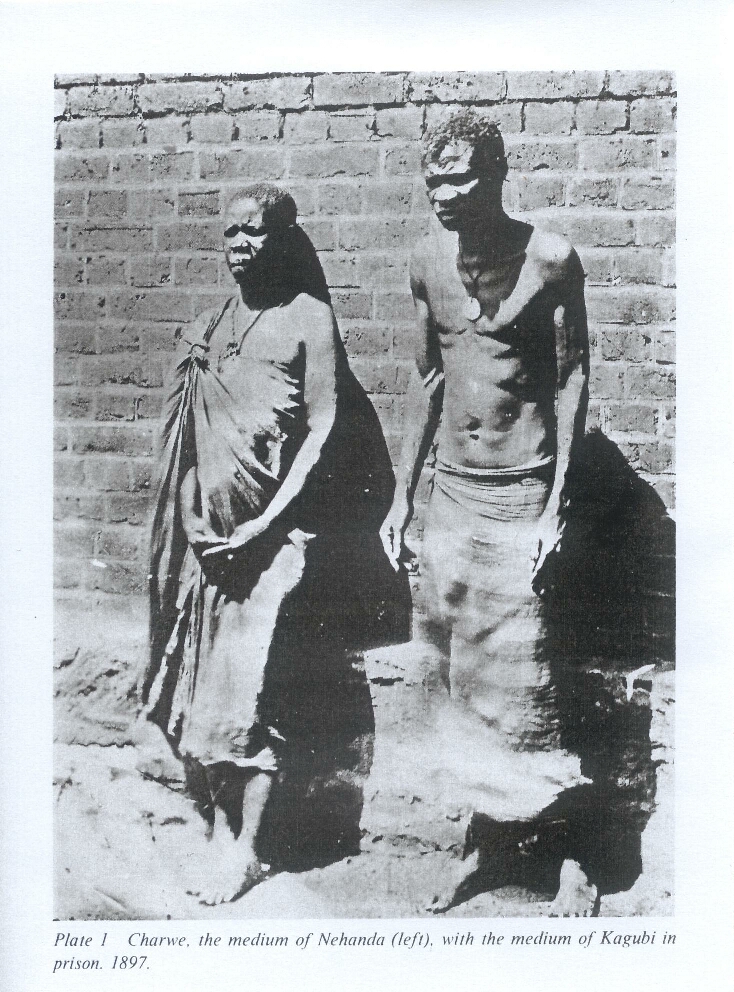

Angesichts dieser Unterdrückung bewahrte die einheimische Bevölkerung ihre Identität oft im Verborgenen. Viele praktizierten heimlich weiterhin ihre Traditionen und erzählten ihren Kindern die Geschichten aus der Zeit vor der Kolonie. Es entstand ein reiches Repertoire an Oral History über die Kolonialzeit: Man dichtete Spottlieder auf die Besatzer, erzählte Gleichnisse von Tieren (z.B. der listige Hase, der den machtgierigen Löwen austrickst, um die koloniale Ungerechtigkeit anzuklagen) und bewahrte so ein Stück Widerstandsgeist. Besonders lebendig blieben die Erinnerungen an jene frühen Helden, die sich den Briten entgegengestellt hatten – allen voran die Geistmediums Mbuya Nehanda und Kaguvi, die 1896/97 im sogenannten Ersten Chimurenga (erster Widerstandsaufstand) eine wichtige Rolle spielten. Ihr Schicksal unter den Briten – sie wurden nach Niederschlagung des Aufstands 1898 hingerichtet – wandelte sich in den Erzählungen zum Martyrium: Nehanda weigerte sich demnach bis zuletzt, zum Christentum überzutreten, und rief dem Priester trotzig zu: „Meine Gebeine werden wieder auferstehen!“[56][57]. Diese trotzigen letzten Worte Nehandas – “My bones shall surely rise again” – wurden von Generation zu Generation weitergegeben und entwickelten sich zu einer Prophezeiung, an die viele glaubten: Eines Tages, so hieß es im Volk, würden Nehandas Gebeine erwachen und die Fremdherrscher aus dem Land fegen[57][58].

Rohstoff Abbau von Kolonialmächten

| Jahr/Zeitraum | Rohstoff | Region | Anmerkung |

|---|---|---|---|

| vor 1890 | Gold | Mashonaland, Great Zimbabwe | Bereits vor Kolonialisierung durch Shona-Königreiche gehandelt |

| ab 1890 | Gold | Mazowe, Shamva, Gwanda | BSAC beginnt systematischen industriellen Goldabbau |

| ab 1903 | Kohle | Hwange (Wankie) | Für Eisenbahn und Industrie unverzichtbar |

| ab 1920 | Kupfer | Mhangura | Export nach Südafrika und Europa |

| ab 1920er | Chrom | Great Dyke | Wichtig für britische Kriegsindustrie |

| ab 1930 | Asbest | Mashava, Shurugwi | Gesundheitsgefährdend, besonders für afrikanische Arbeiter |

| ab 1940er | Nickel | Bindura | Strategischer Rohstoff im 20. Jahrhundert |

| späte Kolonialzeit | Eisen, Zinn | verschiedene | Teilweise exportiert, keine lokale Verarbeitung |

| nach 1950 | Platin | Great Dyke | Vorrangig geologisch bestätigt, industrielle Nutzung später |

Die antiken Ruinen von Groß-Simbabwe Masvingo, Simbabwe Ruinen von Groß-Simbabwe mit Steinmauern und -strukturen.

Widerstand und Unabhängigkeitsbewegung aus Sicht der lokalen Bevölkerung

Tatsächlich kam es schon 1896/97 zu einer großen Erhebung gegen die Kolonialmacht, die aus einheimischer Perspektive als erster Befreiungskrieg (Chimurenga) gesehen wird. Im Matabeleland erhoben sich die Ndebele im März 1896 gegen die BSAC-Herrschaft, und wenige Monate später folgten die Shona in Mashonaland ihrem Beispiel[59][60]. Historiker streiten, ob diese Aufstände koordiniert waren oder spontan parallel ausbrachen – aus Sicht der Beteiligten jedoch galt es als gemeinsamer Kampf zweier Völker, die erkannten, dass sie nur vereint dem weißen Eindringling widerstehen konnten. Überraschend gelang es den Rebellen zunächst, weite Gebiete unter Kontrolle zu bringen; selbst Städte wie Bulawayo wurden belagert und die Siedler gerieten in Panik[61]. Spirituelle Anführer spielten in diesem Aufstand eine zentrale Rolle. So traten Nehanda (ein Medium, durch das der Geist einer Ahnenpriesterin sprach) und Kaguvi (Medium des Geistes eines alten Shona-Ahnen) als charismatische Anführer der Shona auf. Sie gaben den Kämpfern Mut und glaubten, von den Ahnen den Auftrag erhalten zu haben, das Land zu befreien[62]. Ähnliche Rollen hatten in Matabeleland die Priester des Mwari-Orakels, die den Ndebele versicherten, die Ahnen würden die Kugeln der Weißen in Wasser verwandeln. Mündlich überlieferte Lieder aus jener Zeit preisen Nehanda als “Mutter des Volkes”, die ihre Söhne in den Krieg ruft, und beklagen den Verlust der Freiheit. Doch trotz aller Tapferkeit scheiterte der erste Chimurenga: Die Siedler schlugen die Aufstände bis 1897 blutig nieder, auch weil ihnen schließlich Verstärkung und moderne Waffen aus Südafrika zu Hilfe kamen[63][64]. Bis 1898 waren alle bekannten Anführer entweder getötet, gefangen genommen oder – wie einige Ndebele-Häuptlinge – ins Exil verbannt[65][66]. Nehanda und Kaguvi selbst wurden gefasst und 1898 zum Tode durch den Strang verurteilt. Ihre Hinrichtung markiert ein tiefes Trauma in der Volksseele, doch zugleich den Beginn einer Legende: In der Folklore wurden Nehanda und Kaguvi zu Mhondoro, zu nationalen Löwengeistern, die fortan über das Land wachten und auf ihre Gelegenheit zur Rache warteten.

In den folgenden Jahrzehnten blieb offener Widerstand schwierig, doch völlig erloschen ist er nie. Widerstand zeigte sich im Alltag – durch kleine Akte der Verweigerung, etwa wenn Bauern heimlich auf enteignetem Land jagten oder Gebete an die Ahnen richteten, die Kolonialherren mögen vom Blitz getroffen werden. Zugleich begann sich in den entstehenden Missionsschulen und unter den wenigen ausgebildeten Afrikanern eine neue, politische Form des Widerstands zu regen. In den 1920er Jahren formierten sich erste afrikanische Vereine und Bewegungen (z.B. die Industriellen und Handels-Arbeiterunion oder später der Southern Rhodesia African National Congress), die koloniale Missstände anprangerten[67]. Zunächst waren diese Proteste friedlich – Petitionen an die britische Krone, Forderungen nach Landrechten und Bildungsförderung. Doch die weiße Regierung ignorierte oder unterdrückte solche Ansätze, verbot Organisationen und inhaftierte Wortführer. Aus einheimischer Perspektive wuchs daher die Erkenntnis, dass die Freiheit nicht geschenkt würde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg radikalisierte sich der Freiheitswille. In den 1960er Jahren entstand die moderne Unabhängigkeitsbewegung: Es gründeten sich Parteien wie die Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) unter Joshua Nkomo und kurz darauf die Zimbabwe African National Union (ZANU) unter Ndabaningi Sithole (und bald Robert Mugabe)[68][69]. Diese Bewegungen griffen ausdrücklich auf indigene Symbole und Terminologien zurück. So nannten sie den geplanten bewaffneten Kampf “Zweiter Chimurenga”, in bewusster Anknüpfung an den Geist von 1896/97. Viele Freiheitskämpfer sahen sich als Erben von Nehanda und Kaguvi. Tatsächlich spielten wiederum Geistmediums eine wichtige Rolle: Während des Befreiungskriegs (auch Rhodesischer Buschkrieg genannt, ca. 1966–1979) arbeiteten Guerillakämpfer oft eng mit spirituellen Beratern zusammen. Diese Mediums – einige trugen wieder den Titel “Mbuya Nehanda” – führten Rituale durch, um die Kämpfer zu schützen, und stärkten den moralischen Kampfgeist durch Verweis auf die Ahnen[70][71]. Die Guerillaorganisation ZANLA (militärischer Arm der ZANU) benannte sogar ihre Einsatzgebiete nach legendären Ahnen wie “Operation Nehanda” und “Operation Chaminuka”, um den Kämpfern vor Ort symbolisch den Schutz dieser Geister zuzusprechen[72][73]. So verschmolz in der Wahrnehmung vieler Einheimischer der Unabhängigkeitskrieg mit einem heiligen Krieg, in dem die Geister der Nation mitkämpften. Ein Artikel beschreibt es so: “Zwischen den Guerillas und ihren spirituellen Medien bestand eine enge Beziehung. Die Ahnengeister, die durch die Medien sprachen, verkörperten eine gemeinsame Vergangenheit, unbefleckt von Kolonialismus, und dienten dazu, eine neue nationale Identität zu formen und zu legitimieren.”[70][71].

Auf praktischer Ebene war der Befreiungskampf für die lokale Bevölkerung äußerst hart. Vor allem in den ländlichen Gebieten wurde die Bevölkerung zwischen den Fronten zerrieben. Viele Bauernfamilien unterstützten die Guerillas freiwillig mit Nahrung, Informationen und Unterschlupf – sie nannten die Kämpfer oft respektvoll “Vakomana” (Shona für „unsere Jungs“) oder “Magandanga” (kämpferische Rebellen). Junge Männer und Frauen vom Land schlossen sich in großer Zahl den Befreiungsarmeen an; sogenannte Mujibhas (Jugend-Kurierer) und Chimbwidos (weibliche Helferinnen) unterstützten die Kämpfer als Kundschafter, Boten oder Versorger. Gleichzeitig setzte die rhodesische Regierung auf brutale Gegenmaßnahmen: Sie errichtete „geschützte Dörfer“ (konzentrationslagerartige umzäunte Lager), in die sie ganze Dorfgemeinschaften zwangsumgesiedelte, um ihnen den Kontakt zu den Guerillas zu nehmen. Es kam zu Vergeltungsaktionen gegen Zivilisten, wenn diese verdächtigt wurden, mit den Rebellen zu kooperieren. Überlieferte Berichte in Familien zeugen von Massakern und Leid: So erinnerten sich Menschen an das Bombardement von Flüchtlingslagern und Dörfern durch rhodesische Flugzeuge, an nächtliche Überfälle, Verschleppungen und Folter. Aber trotz dieser Schrecken erlosch der Wille zur Freiheit nicht – im Gegenteil, jeder neue Vorfall nährte oft den Zorn auf die weiße Minderheitsregierung.

Eine besondere Bedeutung maß die Bevölkerung der Erfüllung von Nehandas Prophezeiung bei. Tatsächlich wird berichtet, dass am 28. April 1966 – genau 68 Jahre nach Nehandas Hinrichtung – eine Gruppe von sieben Guerillakämpfern (der sogenannten „Gruppe von Sinoia“) in Simbabwe einfiel und die ersten Schüsse des Zweiten Chimurenga abfeuerte[74][75]. Obwohl diese sieben Kämpfer in einem stundenlangen Gefecht schließlich getötet wurden, sprach sich die Nachricht wie ein Lauffeuer herum: “Nehandas Knochen sind auferstanden!”[74][75] – so sagte man es in den Dörfern. Dieser Glaube inspirierte viele weitere, sich dem Kampf anzuschließen. In den späten 1970ern waren Zehntausende Simbabwer als Kämpfer oder Unterstützer Teil des Befreiungskriegs. Die Einheit aller Volksgruppen im Kampf wurde zum Grundstein eines entstehenden Nationalbewusstseins: Shona, Ndebele, aber auch kleinere Gruppen wie Manyika, Zezuru, Kalanga und andere kämpften Seite an Seite oder litten gemeinsam unter dem Krieg.

1979 zwangen internationale Vermittlung und der militärische Druck der Guerillas schließlich die rhodesische Regierung unter Ian Smith in Verhandlungen. Afrikanische Stimmen – darunter auch viele traditionelle Führer und Religionsautoritäten – hatten unmissverständlich klargemacht, dass sie keine Lösung ohne echte Mehrheitsmacht akzeptieren würden. Beim Lancaster-House-Abkommen in London willigte die weiße Minderheitsregierung in freie Wahlen ein. Diese fanden Anfang 1980 statt und brachten einen überwältigenden Sieg für die vormaligen Befreiungsbewegungen: Robert Mugabe und seine ZANU (nun als ZANU-PF) erhielten die meisten Stimmen, Nkomos ZAPU den Großteil der restlichen – während von den mit dem alten Regime kooperierenden schwarzen Politikern kaum jemand gewählt wurde[76][77]. Am 18. April 1980 wurde offiziell die Unabhängigkeit Simbabwes ausgerufen. Für die einheimische Bevölkerung war dies ein Moment von beispielloser Freude und Stolz: Nach fast 90 Jahren Fremdbestimmung hielt nun erstmals eine schwarze Mehrheit die politische Macht im Land.

Die Zeit nach der Unabhängigkeit: wirtschaftliche Hoffnungen,

Umbrüche und ausländische Einflussnahmen

Mit der errungenen Unabhängigkeit 1980 verband die Bevölkerung Simbabwes große Hoffnungen. Endlich, so glaubte man, würden die jahrzehntelange Benachteiligung und Armut überwunden. Die neue Regierung unter Premierminister Robert Mugabe versprach, die kolonialen Ungleichheiten zu beheben und das Land zum Wohl der Majorität zu entwickeln[78]. Für die ländliche Bevölkerung stand vor allem die Frage des Landes im Vordergrund: Viele erwarteten, dass das zu Unrecht genommene fruchtbare Land von den weißen Großfarmern an die vertriebenen Bauern zurückgegeben würde. Tatsächlich leitete die Regierung in den 1980er Jahren erste Landreformprogramme ein – anfangs auf freiwilliger Basis und mit internationaler Finanzierung. Einige tausend schwarze Familien konnten auf gekauften Farmen angesiedelt werden. Doch eine umfassende Umverteilung blieb zunächst aus, da das Lancaster-Abkommen zum Schutz der weißen Farmer eine “Willig-Buyer/Willig-Seller”-Klausel enthielt (Land durfte nur bei Bereitschaft des Eigentümers und gegen Entschädigung übernommen werden, für zunächst 10 Jahre). Trotzdem verbesserte sich für viele Landbewohner einiges: Der Staat investierte stark in den Ausbau von Schulen, Gesundheitsstationen und Straßen auf dem Land, um die Versäumnisse der Kolonialzeit aufzuholen[78][79]. In den 1980er Jahren erhielten so Millionen Kinder in den Dörfern zum ersten Mal Zugang zu Schulbildung, und die Analphabetenrate sank drastisch. Ähnlich wurden Impfprogramme und Kliniken ausgebaut, was etwa die Säuglingssterblichkeit deutlich senkte. Diese frühen Erfolge galten als “Wunder von Simbabwe” und erfüllten viele Bürger mit neuem Nationalstolz.

Dennoch blieben wirtschaftliche Herausforderungen groß. Die Euphorie der ersten Jahre wurde gedämpft durch externe und interne Schocks: 1982–1984 litt das Land unter einer schweren Dürre, die besonders die Bauern traf. Zugleich wanderten viele weiße Fachkräfte aus (aus Furcht vor dem neuen System), was zu Engpässen in einigen Sektoren führte[78][79]. Um die sozialistischen Zielsetzungen (gratis Bildung und Gesundheitsversorgung für alle, Beschäftigungsprogramme) umzusetzen, verschuldete sich die Regierung stark. Mitte der 1980er sank der Preis wichtiger Exportgüter wie Nickel und Tabak auf dem Weltmarkt, was Simbabwes Einnahmen schmälerten[80]. Diese Faktoren führten bald zu Wirtschaftsschwierigkeiten: Inflation und Arbeitslosigkeit stiegen am Jahrzehntende, was Unzufriedenheit in städtischen Gebieten hervorrief.

Zeitgleich erlebte das junge Simbabwe politische Umbrüche. Die Einheitsrhetorik der Befreiung bröckelte, als ethnische Spannungen zwischen der überwiegend Shona-geführten Regierung (ZANU-PF) und Teilen der Ndebele-Bevölkerung (ZAPU-Anhänger) aufflammten. 1982 entließ Mugabe den populären Ndebele-Führer Joshua Nkomo aus der Regierung unter dem Vorwurf, dieser plane einen Umsturz[81][82]. Daraufhin kam es im überwiegend ndebele bewohnten Matabeleland zu Unruhen und bewaffneten Zwischenfällen. Aus Sicht vieler Ndebele waren diese Unruhen auch eine Reaktion auf Marginalisierung und Misstrauen seitens der Zentralregierung. Die Regierung schickte schließlich eine militärische Spezialeinheit (die berüchtigte 5. Brigade) in die Region, um sogenannte Dissidenten zu bekämpfen. Zwischen 1983 und 1984 kam es zur „Gukurahundi“-Kampagne, einer brutalen Militäroperation, bei der schätzungsweise 10.000 bis 20.000 Zivilisten in Matabeleland getötet wurden. In der Erinnerung der lokalen Bevölkerung ist dies ein düsteres Kapitel: Viele Ndebele-Dörfer trauern bis heute um Angehörige, die damals verschleppt oder massakriert wurden. Offiziell wurde dies erst Jahre später als Fehler anerkannt; 1987 schlossen Mugabe und Nkomo einen Versöhnungspakt, woraufhin ZAPU in der Regierungspartei aufging und Nkomo Vizepräsident wurde[83][84]. Doch die Narben dieses innerstaatlichen Konflikts sitzen tief – für manche war es ein bitterer Beweis, dass auch in einem unabhängigen Simbabwe Gerechtigkeit und Einheit keine Selbstverständlichkeit waren.

Auf internationaler Bühne war Simbabwe in den 1980ern ebenfalls vielfältigen Einflussnahmen von außen ausgesetzt. Einerseits unterstützten westliche Staaten wie Großbritannien und die USA anfangs die neue Regierung finanziell, um einen erfolgreichen Übergang zu ermöglichen – allerdings unter der Erwartung marktwirtschaftlicher Politik. Ab Mitte der 1980er wuchsen der Druck internationaler Finanzinstitutionen (Weltbank, IWF) und westlicher Geber, wirtschaftliche Reformen durchzuführen. Andererseits stand Simbabwe als Frontstaat gegen das südafrikanische Apartheidregime unter ständigem Druck. Die Apartheidregierung in Pretoria betrieb eine Destabilisierungspolitik: Sie unterstützte verdeckt Renamo-Rebellen im Nachbarland Mosambik (um Simbabwes Verbündeten dort zu schwächen)[85] und war vermutlich auch in Sabotageakte in Simbabwe selbst verwickelt (so gab es Berichte über südafrikanische Agenten, die Bombenanschläge in Harare verübten). Zudem kostete der andauernde Bürgerkrieg im benachbarten Mosambik Simbabwe wirtschaftliche Ressourcen, da wichtige Bahn- und Straßenverbindungen immer wieder unterbrochen waren. Trotz dieser Widrigkeiten bewahrte Simbabwe in den 80ern eine relativ stabile Politik und galt international als Hoffnungsträger – man sprach von Simbabwe als einem Land, das im Kalten Krieg eine unabhängige, blockfreie Position einnahm. Tatsächlich balancierte Mugabes Regierung geschickt zwischen Ost und West: Sie erhielt Entwicklungshilfe sowohl von westlichen Ländern als auch von der Sowjetunion und China (die ehemalige Verbündete aus dem Befreiungskampf waren).

Für die einfachen Leute – in Stadt und Land – brachte die erste Unabhängigkeitsdekade Licht und Schatten. Wirtschaftlich verbesserten sich zunächst die Einkommen und Chancen: Die ersten zwei Jahre nach 1980 verzeichneten wirtschaftliches Wachstum, neue Jobs im öffentlichen Dienst entstanden, und viele Schwarze zogen in vormals weiße Stadtviertel oder übernahmen höhere Positionen. Vor allem Bildung wurde zum sozialen Aufsteiger: Eltern auf dem Land investierten viel darin, ihre Kinder bis zur Sekundarschule zu schicken, in der Hoffnung auf bessere Zukunft. Doch Ende der 80er spürten viele bereits die Krise: Preise stiegen, es gab Engpässe bei Grundbedarfsgütern. In städtischen Townships wuchs die Arbeitslosigkeit, und die anfängliche Begeisterung schlug bei manchen Jugendlichen in Frustration um.

Auswirkungen auf ländliche und städtische Bevölkerung

Über den gesamten Zeitraum von der Kolonialzeit bis 1980 wirkten sich die historischen Umbrüche unterschiedlich auf Landbevölkerung und Stadtbevölkerung aus.

Während der Kolonialherrschaft war die Kluft zwischen ländlichem und urbanem Leben vor allem eine Kluft zwischen traditioneller Lebensweise und kolonialer Moderne – allerdings beide unter Kontrolle der Weißen. Die ländliche schwarze Mehrheitsbevölkerung erlitt die härtesten Konsequenzen der Kolonialpolitik: Durch die erwähnte Einrichtung von Reservaten wurden Dorfgemeinschaften zwangsweise in abgegrenzte Gebiete gedrängt, oft fernab der fruchtbaren Böden[86][41]. Auf dem Land führte dies zu Überbevölkerung und Umweltproblemen: Wo früher relativ großzügig Land brachliegen konnte, um sich zu regenerieren, mussten nun viel mehr Menschen auf eng begrenztem Raum Ackerbau betreiben. Dies verursachte stellenweise Überweidung und Bodenerosion, was in den mündlichen Überlieferungen als eine Art „Landkrankheit“ beklagt wurde – die Erde trug nicht mehr so reich wie früher. Viele Bauern konnten nicht genug ernten und gerieten in bittere Armut. Soziale Strukturen auf dem Land blieben zwar formal intakt (die Dörfer organisierten sich weiter um ihre Häuptlinge und Familienältesten), doch die koloniale Verwaltung entzog den traditionellen Autoritäten viel Macht. Einige Häuptlinge wurden zu Handlangern der Kolonialregierung degradiert; wer sich widersetzte, wurde abgesetzt oder verhaftet. In den Reservaten fehlten zudem Infrastruktur und Dienstleistungen – Schulen, Brunnen, Kliniken waren Mangelware, da die Kolonialregierung kaum in die „Eingeborenengebiete“ investierte. Für die ländliche Bevölkerung bedeutete dies eine Fortdauer des vorindustriellen Alltags unter erschwerten Bedingungen: weite Wege zu Wasserstellen, keine medizinische Versorgung bei Epidemien, Analphabetismus. Dennoch bewahrten die Dorfgemeinschaften viel von ihrer Kultur – hier sprachen die Menschen weiter ihre einheimischen Sprachen und pflegten Bräuche, abseits der direkten Aufsicht der Europäer.

In den Städten hingegen entstand unter kolonialer Herrschaft eine kleine, aber wachsende Schicht schwarzer Lohnarbeiter. Städte wie Salisbury (Harare) oder Bulawayo waren streng segregiert: Schicke Wohnviertel und das Stadtzentrum waren Weißen vorbehalten, während Schwarze in sogenannten “Townships” oder Hochdichte-Vierteln am Rand der Stadt leben mussten[87][88]. Diese städtischen Townships – z.B. Highfield in Harare oder Makokoba in Bulawayo – bestanden oft aus einfachen ein- oder zweizimmerigen Backsteinhäusern oder sogar Hostels, in denen männliche Arbeiter ohne Familie untergebracht wurden. Das Leben in der Stadt war reglementiert: Schwarze brauchten oft Passierscheine, um sich nach Einbruch der Dunkelheit in weißen Zonen aufzuhalten. Trotzdem zogen immer mehr junge Männer (und seltener Frauen) vom Land in die Stadt, angelockt von Arbeitsmöglichkeiten in Fabriken, Bergwerken oder im Haushalt der Europäer. Für die städtische schwarze Bevölkerung bedeutete die Kolonialzeit einen Kulturwandel: Sie kamen stärker mit westlichen Lebensweisen in Kontakt, sprachen im Alltag häufiger Englisch, trugen europäische Kleidung und nahmen teils die christliche Religion an. Gleichzeitig bildeten sich in den Townships lebendige Communitys, in denen sich ein neues urbanes afrikanisches Bewusstsein entwickelte. Es entstanden Jazzbands, Theatergruppen und auch politische Diskussionszirkel – Keimzellen der späteren Nationalisten. Dennoch blieben Armut und Ausgrenzung allgegenwärtig: Die Löhne der schwarzen Arbeiter waren sehr niedrig, Arbeitsrechte hatten sie kaum, und sie konnten ihre Familien oft nicht mit in die Stadt nehmen, was zu zerissenen Familienstrukturen führte (viele Frauen und Kinder blieben auf dem Land zurück, während die Männer in der Stadt schufteten).

Mit der Unabhängigkeit 1980 änderten sich diese Dynamiken allmählich. Die neue Regierung strebte eine Entwicklung des ganzen Landes an und versuchte, die Lebensbedingungen sowohl in Stadt als auch auf dem Land anzuheben. Auf dem Land wurden – wie erwähnt – Schulen und Gesundheitsstationen gebaut; landwirtschaftliche Beratungsprogramme halfen Bauern, ihre Erträge zu steigern. Tatsächlich war in den ersten Unabhängigkeitsjahren ein Boom der Kleinbauern-Produktion zu verzeichnen: Durch Unterstützung mit Krediten und Zugang zu Märkten konnten viele Kleinbauern deutlich mehr Mais produzieren, sodass Simbabwe bis in die frühen 1990er hinein sein wichtigstes Grundnahrungsmittel selbst decken konnte[89][90]. Die Landbevölkerung erhielt zudem nun politische Vertretung – traditionelle Chiefs erhielten wieder Anerkennung, und gewählte ländliche Distrikträte konnten Bedürfnisse adressieren. Dennoch blieb das Gefälle spürbar: Die ländlichen Kommunen kämpften weiter mit Armut, und das Bevölkerungswachstum setzte die Ressourcen unter Druck. Viele junge Leute vom Land wanderten weiterhin in die Städte ab, weil dort bessere Chancen vermutet wurden.

In den Städten bewirkte die Unabhängigkeit eine Aufhebung der Rassentrennung: Schwarze Simbabwer durften nun überall wohnen und arbeiten. Die zuvor rein weißen Viertel öffneten sich langsam einer schwarzen Mittelschicht. Es entstanden neue städtische Eliten – Regierungsbeamte, Geschäftsleute, Akademiker – oft ehemalige Freiheitskämpfer oder im Ausland ausgebildete Fachkräfte, die nun in hohen Positionen dienten. Für die städtischen Arbeiter verbesserten sich anfangs Löhne und Arbeitsbedingungen durch neue Gewerkschaften und Arbeitsgesetze. Die Atmosphäre in den Townships war in den frühen 80ern von Aufbruch geprägt: Man feierte gemeinsam die neuen Freiheiten, gründete Nachbarschaftsvereine und beteiligte sich an politischen Diskussionen, denn erstmals durften alle Erwachsenen wählen. Doch mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten Ende der 80er traf es die städtischen Armen hart: Steigende Preise und Wohnungsmangel führten zu wachsender Unzufriedenheit. Zudem war die Wohnraumfrage eine Herausforderung – viele der alten einfachen Unterkünfte aus der Kolonialzeit bestanden fort, nun teils überbelegt durch Zuzug. Die Regierung startete zwar Wohnungsbauprojekte, doch reichten diese nicht aus für den Bedarf.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die ländliche Bevölkerung von 1890 bis 1980 die schwerste Last der Fremdherrschaft trug, aber auch Trägerin der traditionell-indigenen Kultur blieb, die letztlich den Widerstandsgeist am Leben hielt. Die städtische Bevölkerung hingegen erlebte früh sowohl die Härte als auch einige Vorteile der “Modernisierung” und wurde zum Keim eines neuen nationalen Bewusstseins. Beide – Land und Stadt – litten unter Kolonialismus und freuten sich über die Befreiung, aber in unterschiedlicher Weise. Die Landbewohner sahen in der Unabhängigkeit vor allem die Chance, ihre Beziehung zum angestammten Land wiederherzustellen und als Gemeinschaft in Würde zu leben. Die Stadtbewohner verbanden mit der Unabhängigkeit die Hoffnung auf Teilhabe an Wohlstand und politischer Macht, die ihnen so lange verwehrt gewesen war.

Die einheimische Perspektive auf Simbabwes Geschichte ist geprägt von einem tiefen Bewusstsein für diese Kontinuitäten des Kampfes und der Kultur. Von den einstigen Königreichen über die Zeit der Kolonialherrschaft bis zum Befreiungskrieg 1980 zieht sich der rote Faden des Strebens nach selbstbestimmtem Leben. Dieser Blickwinkel hebt nicht nur die Taten großer Anführer hervor, sondern auch die Resilienz des einfachen Volkes – der Bauern, Mütter, Arbeiter und Geistlichen, die ihre Identität trotz allem bewahrten. Ihre Lieder, Geschichten und Gebete haben die Geschichte Simbabwes lebendig gehalten. Sie erzählen von Leid und Unrecht, aber genauso von Mut, Solidarität und Hoffnung auf eine bessere Zukunft in einem unabhängigen Simbabwe.

Quellen: Die Darstellung stützt sich auf eine Vielzahl von Studien und Überlieferungen, darunter historische Abhandlungen[20][9], ethnographische Beschreibungen der Kultur[12][13], zeitgenössische Aufzeichnungen aus der Kolonialzeit[41][47] sowie mündliche Traditionen, wie sie in der Literatur und populären Medien Simbabwes festgehalten sind[57][58]. Diese Vielfalt an Perspektiven erlaubt einen vielschichtigen Blick auf Simbabwes Vergangenheit – gesehen durch die Augen der Menschen, die sie erlebt und überliefert haben.

Das Foto zeigt Nehanda Nyakasikana und Sekuru Kaguvi, simbabwische spirituelle Führer, die zentrale Figuren im Ersten Chimurenga (dem Shona-Aufstand gegen die Herrschaft der British South Africa Company) von 1896–1897 waren.

„Koloniale Quellen & Reiseberichte“

Texte, die Europas Blick auf Afrika formten – und bis heute nachwirken.

[1] [2] [20] [40] [45] [46] Geschichte Simbabwes – Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Simbabwes

[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [28] [29] [30] [31] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [41] [42] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [59] [60] [61] [63] [64] [65] [66] [68] [69] [85] [86] Zimbabwe | South African History Online

https://sahistory.org.za/place/zimbabwe

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [43] [44] [62] [67] [70] [71] [80] [87] [88] [89] [90] Culture of Zimbabwe – history, people, traditions, women, beliefs, food, customs, family, social

https://www.everyculture.com/To-Z/Zimbabwe.html

[32] [56] [57] [58] [72] [73] [74] [75] Mbuya Nehanda and the liberation tapestry – herald

https://www.heraldonline.co.zw/mbuya-nehanda-and-the-liberation-tapestry/