Christliche Moral und sexualisierte Gewalt im kolonialen Zusammenhang

In diesem Artikel verzichte ich auf explizites Bildmaterial.

Im Zeitalter des Kolonialismus beriefen sich europäische Eroberer und Missionare häufig auf christliche Moralvorstellungen, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Ironischerweise gingen damit aber oft schwere Übergriffe einher – darunter auch sexualisierte Gewalt gegen die einheimische Bevölkerung. Sexualisierte Gewalt wurde im kolonialen Kontext sowohl offen angewendet als auch strukturell geduldet, während christliche Ideen von Reinheit, Sünde, Geschlecht und Rasse zur Rechtfertigung oder Verschleierung dieser Taten dienten. Dieser Bericht untersucht historische Beispiele aus Afrika, Asien und Lateinamerika, in denen christlich-imperiale Akteure sexualisierte Gewalt ausübten oder deckten. Er zeigt auf, wie kirchliche Diskurse und Institutionen solche Übergriffe moralisch oder rechtlich normalisierten, und beleuchtet schließlich, welche strukturellen Gewaltmuster aus jener Zeit bis heute in postkolonialen Gesellschaften fortwirken.

Koloniale Eroberung und sexualisierte Gewalt

Bereits die frühesten Kolonisatoren in Amerika und Afrika sahen die einheimischen Frauen als legitime Beute. Sexualisierte Gewalt war eine gängige Praxis während der Eroberungszüge, oftmals geduldet oder angeordnet von führenden christlichen Kolonialherren. Ein berüchtigtes Beispiel stammt aus dem Umfeld Christoph Kolumbus: Auf seiner zweiten Reise schenkte Kolumbus einem Offizier eine gefangene Karibik-Indianerin als Sexsklavin. Der Offizier Michele de Cuneo berichtete selbst, die schöne Frau habe sich verzweifelt gewehrt, bis er sie mit einem Strick auspeitschte und schließlich vergewaltigte[1]. Solche grausamen Szenen zeigen, dass christliche Konquistadoren – trotz ihres missionarischen Anspruchs – sexualisierte Gewalt als selbstverständlichen Teil der Eroberung betrachteten.

Die Eroberer rechtfertigten ihre Brutalität oft als Teil eines „zivilisatorischen Auftrags“. Spanische Chronisten beispielsweise sprachen davon, man bekämpfe die „Barbarei“ und bringe den unzivilisierten Völkern Christentum und Ordnung[2]. Unter diesem Vorwand wurden extreme Gewalttaten legitimiert. Historiker weisen darauf hin, dass im spanischen Kolonialreich zahllose Akte der Gewalt – selbst solche, die offensichtlich persönlichen oder willkürlichen Charakter hatten – straffrei unter dem Deckmantel der Zivilisierung und Bekehrung verübt werden konnten[3]. Besonders indigene und afrikanische Frauen gerieten ins Fadenkreuz: sie waren sowohl wegen ihres Geschlechts als auch wegen ihrer „Ungläubigkeit“ und Hautfarbe Zielscheiben sexueller Übergriffe[4]. Die Kombination aus Gier nach Reichtum und religiöser Rechtfertigung bildete einen gefährlichen Nährboden, auf dem Vergewaltigungen und sexuelle Versklavung als unvermeidliche Begleiterscheinungen der kolonialen Expansion galten[5].

Auch in Afrika und Asien, wo europäische Kolonialmächte christliche Missionsbestrebungen mit imperialer Eroberung verbanden, kam es zu systematischen Übergriffen. So vergewaltigten britische Soldaten während der Niederschlagung antikolonialer Aufstände wiederholt Frauen, ohne dafür bestraft zu werden. Ein Beispiel ist die britische Strafaktion im indischen Ort Chimur 1942: Nachdem die Bevölkerung rebelliert hatte, vergewaltigten britische Truppen dort Hunderte Frauen aller Altersgruppen – sogar Schwangere und 12-jährige Mädchen[6][7]. Als einige Opfer sich an einen britischen Bezirksbeamten wandten, gab dieser zynisch zu verstehen, ihre Gemeinschaft habe die Vergewaltigungen selbst „provoziert“: „Wer hat diese weiße Soldaten herbeigerufen? Es sind eure Männer, eure Ehemänner und Brüder“[8]. Der koloniale Diskurs kehrte die Schuld also um und stempelte die Vergewaltigten zu Mitverantwortlichen. Bestrafungen der Täter blieben aus; stattdessen behaupteten die Behörden sogar, viele Frauen hätten sich freiwillig prostituiert[9]. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sexualisierte Gewalt von Kolonialakteuren als Mittel der Machtdemonstration eingesetzt und von offizieller Seite gedeckt wurde – im Geist der Vergeltung und Abschreckung, aber ohne Rücksicht auf die christliche Moral von Nächstenliebe oder Keuschheit, die man sonst vorgab zu vertreten.

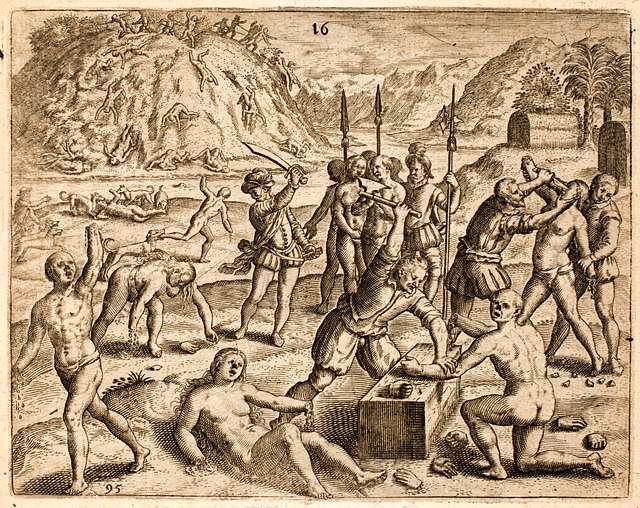

Stich von Bartolomé de las Casas, einem spanischen Historiker, Sozialreformer und Dominikanermönch des 16. Jahrhunderts. Er wurde der erste ansässige Bischof von Chiapas und der erste offiziell ernannte „Beschützer der Indigenen Bevölkerung“.

Reinheit, Sünde und rassistische Sexualmoral

Zentrale Vorstellungen der christlichen Sexualmoral – allen voran Keuschheit und Reinheit – bekamen im kolonialen Kontext eine doppelte Funktion: Einerseits sollten sie das Sexualverhalten der kolonisierten Bevölkerungen disziplinieren, andererseits wurden sie verdreht, um Übergriffe der Kolonisatoren zu bagatellisieren.

In den katholischen Kolonien Lateinamerikas etwa galt das spanische Ehren- und Reinheitsideal. Die Sexualität von Frauen war streng reglementiert: Ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe galt als höchstes Gut, und jeder „Makel“ bedeutete soziale Ächtung. Vergewaltigung wurde daher primär als „Ehrendiebstahl“ verstanden – weniger als Gewaltakt gegen die Frau, sondern als Beschädigung der Ehre ihrer Familie. So kam es, dass Vergewaltigungsopfer oft lebenslang stigmatisiert waren, während die Täter glimpflich davonkamen, sofern sie bereit waren, das Ehrgefühl wiederherzustellen. Ein Beispiel: 1673 wurde die Sklavin Florentina del Sacramento aus einem Kloster in Lima entführt und vergewaltigt. Ihr Peiniger, ein Spanier, tauchte unter, anstatt sie zu heiraten – denn Florentina war mittellos. Zurück blieb die junge Frau als „entehrt“ und „verunreinigt“, ausgeschlossen aus allen Lebensbereichen außer der Prostitution[10]. Ihr Schicksal zeigt, wie das Konzept weiblicher „Reinheit“ dazu diente, die Verantwortung für die Tat faktisch dem Opfer aufzubürden: Florentina verlor durch die Vergewaltigung ihren gesellschaftlichen Status, während der Täter ungestraft blieb.

Diese strikte Reinheitsmoral kontrastierte mit der Art und Weise, wie Kolonisatoren die Sexualität der einheimischen Frauen rassistisch abwerteten. In kolonialen Diskursen – etwa während der Sklaverei in Amerika – wurde Frauen mit dunkler Hautfarbe pauschal eine geringere „sexuelle Sittlichkeit“ unterstellt. Schwarze und indigene Frauen galten in den Augen weißer Kolonialherren oft als hypersexuell, wild und „von Natur aus“ lüstern, also als weniger rein als weiße Christinnen[11]. Dieses Stereotyp bot den Tätern eine bequeme Entschuldigung: Weiße Männer missbrauchten Frauen of Color und schoben diesen anschließend die Schuld zu, indem sie behaupteten, die Frauen hätten sie verführt oder seien von vornherein „unkeusch“ gewesen[11]. Mit anderen Worten: Die Opfer wurden aufgrund ihres angeblich niedrigeren moralischen Status selbst für die Verbrechen verantwortlich gemacht, die an ihnen begangen wurden.

Gleichzeitig entstand im 19. und 20. Jahrhundert die koloniale Obsession, die „Reinheit“ weißer Frauen um jeden Preis zu schützen. In vielen Kolonien kursierten paranoide Vorstellungen von vermeintlich übergriffigen einheimischen Männern, wogegen die Ehre und Keuschheit europäischer Frauen verteidigt werden müsse. Dieses Motiv diente oft als Rechtfertigung für rassistische Gewalt – etwa Lynchmorde im US-amerikanischen Süden oder drakonische Strafen für vermeintliche Übergriffe einheimischer Männer auf weiße Frauen in Afrika und Asien[12]. Bemerkenswert ist jedoch, dass diese Empörung rein selektiv war: Während man „farbige“ Männer als sexuelle Bedrohung dämonisierte, blieb der weit verbreitete Missbrauch von einheimischen Frauen durch weiße Kolonialmänner ungesühnt. Afrikanische Intellektuelle der Kolonialzeit prangerten diese Doppelmoral deutlich an. In der britischen Goldküste (heute Ghana) etwa machten einheimische Autoren in den 1920er Jahren darauf aufmerksam, dass europäische Kolonialbeamte routinemäßig junge Afrikanerinnen „verführten“ und mit Versprechen ausnutzten, um sie dann sitzenzulassen – während dieselben Europäer vorgaben, moralische Überlegenheit zu besitzen[13][14]. Indem sie diese „sexuellen Raubzüge“ der Kolonisatoren offenlegten, entlarvten die afrikanischen Publizisten den Mythos der europäischen moralischen Überlegenheit als Heuchelei[12]. Die weißen Herren, die vorgaben, im Namen der christlichen Zivilisation zu herrschen, wurden als eigentliche Quelle sexueller Verderbnis benannt[12]. Dieser Diskurs schlug sich schließlich auch politisch nieder: Die Empörung über die sexuellen Ausbeutungen weißer Männer trug dazu bei, die Legitimität der Kolonialherrschaft zu untergraben und antikoloniale Bewegungen zu stärken[12].

Deutschland

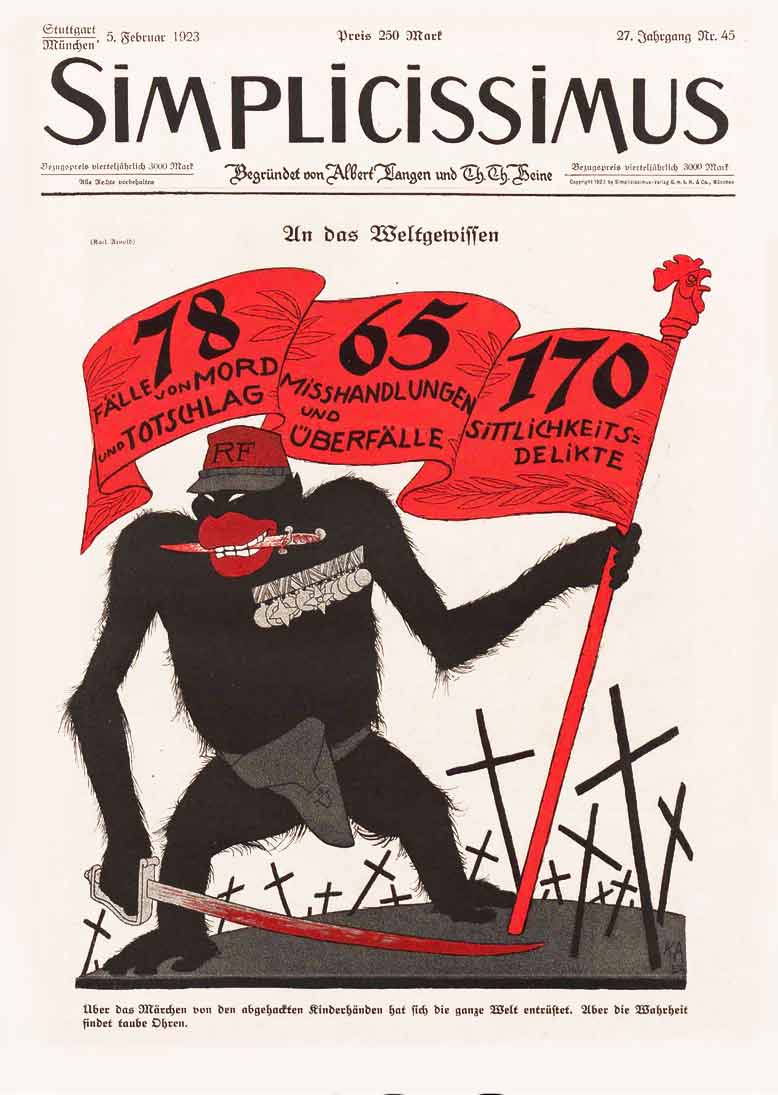

Ein deutsches Propagandaplakat aus dem Jahr 1923

(Text unter der Illustration: Über die Märchen von den abgehackten Kinderhänden hat sich die ganze Welt entrüstet. Aber die Wahrheit findet taube Ohren)

Inhaltlich unterscheidet sich die Propaganda von damals nicht wesentlich von heute

Missionarische Kontrolle und kirchliche Duldung von Gewalt

Nicht nur staatliche Kolonialherren, sondern auch Missionare und Kirchenvertreter spielten eine ambivalente Rolle. Einerseits predigten sie strenge Sexualmoral und versuchten, die Geschlechterbeziehungen der Einheimischen nach christlichem Vorbild umzugestalten; andererseits kam es gerade in missionarischen Institutionen immer wieder zu sexuellem Missbrauch und dessen Vertuschung.

In vielen Kolonialgebieten kontrollierten Missionare das Privatleben der Neubekehrten sehr eng. Beispielsweise setzten protestantische Missionare im 19. Jahrhundert in Südafrika monogame christliche Ehen durch und brandmarkten die polygame Praxis der einheimischen Xhosa als „Sünde“[15][16]. Doch diese Moralrigidität galt meist nur für die Kolonisierten: Europäische Missionare selbst blieben Herren über die Auslegung der Sexualnormen und konnten Ausnahmen zu ihren Gunsten schaffen. So dokumentiert eine Missionschronik aus dem Xhosa-Gebiet um 1840, wie ein afrikanischer Konvertit von der Kirche für angebliche Untreue bestraft wurde, während man seine eigenen vor-ehelichen sexuellen Verfehlungen geflissentlich übersah – um seinen Status als männlicher Gemeindeführer nicht zu gefährden[17][18]. Diese Doppelmoral zeigt, dass missionarische Autoritäten patriarchale Machtstrukturen reproduzierten: Das Ansehen männlicher Bekehrter (und erst recht der Missionare) war wichtiger als Gerechtigkeit für weibliche Opfer.

Geradezu drastisch wird dies im Fall einer missionarischen Missbrauchsaffäre in der Südsee deutlich: 1843 wurde Reverend Alexander Simpson, ein anglikanischer Missionar auf einer pazifischen Insel, beschuldigt, mehrere Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Die Opfer waren die Töchter seiner Missionskollegen, doch anstatt Simpson zur Rechenschaft zu ziehen, sprachen ihn seine Missionsbrüder – einschließlich der Väter der Mädchen – von allem frei[19]. Historische Untersuchungen zeigen, dass die Beweislage überwältigend gegen Simpson sprach, der Freispruch aber durch ein eingeschworenes Männerbündnis zustande kam[20]. Die Missionarsgemeinschaft wollte keinen Skandal: Man fürchtete offenbar mehr um die Autorität der Kirche als um das Leid der Kinder. Dieser Vorfall offenbart ein System, das von patriarchaler Autorität und hierarchischen Machtstrukturen durchdrungen war[21]. Unter dem Deckmantel christlicher Brüderlichkeit und Loyalität wurde sexualisierte Gewalt intern vertuscht, anstatt sie zu ahnden. Ähnliche Muster zeigten sich in vielen Missionsstationen: Fälle von sexuellem Missbrauch – ob an einheimischen Frauen oder an Schutzbefohlenen wie Waisenkindern – wurden oft heruntergespielt, um die Mission nicht zu gefährden. Die Priorität lag darauf, das Bild des aufrechten, moralisch überlegenen Missionars zu wahren. Eine Historikerin bemerkt dazu treffend, man habe Übergriffe bisweilen „im Namen des Werks des Herrn“ unter den Teppich gekehrt[22]. Die hehre Mission der Seelenrettung diente so als Vorwand, um Täter in den eigenen Reihen zu schützen.

Auch die katholische Kolonialkirche machte sich in ähnlicher Weise mitschuldig. Zwar gab es durchaus Geistliche, die Gewalt exzessiver Kolonialherren anprangerten, doch strukturell stand die Kirche auf Seiten der Kolonialmacht. In Spanisch-Amerika besaß die Kirche z.B. richterliche Gewalt in Sittenfragen und betrieb eigene Gerichte. Diese verfolgten jedoch meist die „unsittlichen“ Sexualpraktiken der Indigenen (etwa außereheliche Beziehungen oder polygame Ehen) sehr viel eifriger als sexuelle Verbrechen europäischer Kolonisten[2][4]. Ein unausgesprochenes Einvernehmen zwischen Kirche und Staat begünstigte die Straflosigkeit: Sofern die kolonisierte Bevölkerung moralisch diszipliniert und zum Gehorsam gebracht wurde – was ja im Sinne der Mission lag – schaute man vielfach über Vergewaltigungen durch Kolonialherren hinweg. Gerade wenn diese Taten der Machtdemonstration oder „Züchtigung“ dienten, wurden sie als unvermeidlich oder geringfügig abgetan. Die kirchliche Rhetorik vom sündigen, triebhaften „Heiden“ half zudem, die Schuld umzudeuten: Missbrauch an einheimischen Frauen konnte als Versuch interpretiert werden, deren „sündige Natur“ zu bändigen – oder es wurde insinuiert, die Frauen hätten die Missionare durch vermeintliche Verführungskünste selbst zur Sünde verleitet. Solche Narrative verschleierten den Kern der Sache: nämlich dass es sich um Gewaltherrschaft und sexuelle Ausbeutung handelte, die in krassem Widerspruch zu den propagierten christlichen Werten stand.

ca. 1930

Rechtliche Normalisierung und strukturelle Gewalt

Ein wichtiger Faktor für die Duldung sexualisierter Gewalt im Kolonialismus waren die rechtlichen Strukturen, die von den imperialen Mächten eingeführt wurden. Koloniale Rechtssysteme – geprägt von europäischen, christlich beeinflussten Normen – behandelten Sexualdelikte in der Regel aus der Perspektive männlicher Kontrolle und weiblicher „Ehre“, nicht aus der Perspektive moderner Opferschutzes.

In vielen Kolonien orientierten sich die Gesetzbücher am jeweiligen Mutterland: So übernahmen britische Kolonien in Afrika und Asien das viktorianische Strafrecht für Sexualdelikte. Diese Gesetze spiegelten die damaligen Geschlechter- und Moralvorstellungen wider. Vergewaltigung wurde zum Beispiel klassisch definiert als „unerlaubter Beischlaf mit einer Frau ohne ihre Zustimmung“ – in manchen Kolonialgesetzen wurde ausdrücklich hinzugefügt: „…wenn es sich nicht um seine Ehefrau handelt“[23]. Mit anderen Worten: Eheliche Vergewaltigung war per Definition ausgeschlossen, da eine Frau durch die Eheschließung vermeintlich ein pauschales Einverständnis zu sexuellen Handlungen erteilt hatte[24]. Diese Rechtsauffassung, ursprünglich genährt von christlich-patriarchalen Ehevorstellungen, gewährte Ehemännern im ganzen Empire faktisch straffreie Verfügungsgewalt über die Körper ihrer Frauen. In den Kolonien hatte dies gravierende Folgen, gerade wenn Ehen zwischen Europäern und einheimischen Frauen bestanden oder wenn koloniale Behörden Massenheiraten erzwangen: Die Frauen hatten keinerlei rechtliches Mittel gegen sexuelle Gewalt in der Ehe.

Zugleich machten es koloniale Gerichte Opfern außerhalb der Ehe extrem schwer, Gerechtigkeit zu erhalten. Britische Richter in Indien stellten im 19. Jahrhundert an Vergewaltigungsanzeigen etwa ungeheuer hohe Beweisanforderungen, analog zu England: Man unterstellte häufig, Frauen könnten Vorwürfe erfinden, und begegnete ihren Aussagen grundsätzlich mit Misstrauen[25]. Verbunden mit rassistischen Vorurteilen – der Annahme, indische Frauen seien von Natur aus lüstern oder klagten aus Rachsucht – führte dies dazu, dass Verurteilungen von Vergewaltigern selten zustande kamen. Koloniale Polizei und Justiz zeigten oft kein Interesse, Übergriffe auf einheimische Frauen konsequent zu verfolgen. Der Historiker Jörg Fisch konstatiert für Britisch-Indien, dass Vergewaltigung als Verbrechen weitgehend bagatellisiert wurde – es galt als „unsensationell“ und wurde ähnlich träge behandelt wie im zeitgenössischen Europa, nur dass in der kolonialen Praxis zusätzlich die „Eigenheiten“ der einheimischen Kultur vorgeschoben wurden, um Untätigkeit zu entschuldigen[26][27]. Kurzum: Die koloniale Justiz war gleichgültig, sofern nicht europäische Interessen direkt betroffen waren – ein Zustand, den die Forscherin Elizabeth Kolsky treffend als „Regel der kolonialen Gleichgültigkeit“ bezeichnete.

Noch krasser war die Lage der versklavten Frauen in den Kolonien: Im Sklavenrecht galt die sexuelle Selbstbestimmung einer Frau praktisch nichts. In den amerikanischen Kolonien, ob unter spanischer, britischer oder französischer Flagge, konnten Sklavenhalter straflos ihre Sklavinnen vergewaltigen. Juristisch wurden versklavte Frauen als Eigentum behandelt, nicht als Personen mit Rechten – somit war Vergewaltigung an ihnen kein Straftatbestand. Im Gegenteil ermutigte das System solche Übergriffe mitunter: In den USA bspw. besagte die „Ein-Tropfen-Regel“ (Hypodeszendenz), dass jedes Kind einer versklavten Person rechtlich ebenfalls Sklave sei – egal, ob der Vater frei oder weiß war[28]. Weiße Plantagenbesitzer hatten somit freien Zugang zu den Körpern schwarzer Frauen, ohne soziale oder legale Konsequenzen fürchten zu müssen[29]. Vergewaltigungen wurden zu einem Mittel, den versklavten Nachwuchs zu vermehren und die schwarze Bevölkerung durch Terror gefügig zu halten[28]. Die zeitgenössische christliche Moral fand dafür kaum Worte der Verurteilung; viele Sklavenhalter rationalisierten ihr Verhalten mit biblischen Bezügen. So verschmolzen rassistische Ideologie und religiöse Rechtfertigung zu einem zynischen System, das sexualisierte Gewalt als normales Herrschaftsmittel etablierte.

Ein weiteres Beispiel rechtlicher Normalisierung war das Phänomen der kolonialen Konkubinate. In vielen Kolonien war die offizielle Ehe zwischen europäischen Männern und einheimischen Frauen unerwünscht oder gar verboten (man fürchtete um die „Reinheit“ der weißen Rasse). Trotzdem nahmen sich viele Kolonialherren einheimische Gefährtinnen – nur eben in einem rechtsfreien Raum. Besonders die französische Kolonialverwaltung duldete und förderte informelle Konkubinate, anstatt Ehen zu legalisieren: Man sah darin ein Instrument, die lokale Bevölkerung zu beeinflussen und zu „gallicisieren“[30]. Für die betroffenen Frauen bedeutete dies jedoch, dass sie keinerlei rechtlichen Schutz genossen. Sie waren auf Gedeih und Verderb den Launen ihrer europäischen „Partner“ ausgeliefert. Wurden sie verstoßen, hatten sie weder Eheansprüche noch gesellschaftliches Ansehen – häufig landeten sie in Armut oder Prostitution. Die christliche Sexualmoral, die in Europa strenge Regeln für außerehelichen Verkehr vorsah, wurde hier praktisch außer Kraft gesetzt, solange es um weiße Männer ging. Indirekt signalisierte dies: Die Sexualität und Unversehrtheit einheimischer Frauen sei weniger wert, ihre Ausbeutung werde toleriert, solange es dem Komfort der Kolonialherren diente.

Schließlich ist auch die Rolle kirchlicher Rechtsinstanzen zu nennen. In katholischen Kolonien wie Neuspanien konnten Vergewaltiger einer Einheimischen oft dem Kirchengericht entgehen, wenn sie bereit waren, das Opfer zu heiraten. Die Eheschließung – ein Sakrament – verwandelte eine zuvor strafbare „Unzucht“ im Nachhinein in einen legitimen Akt. Dieses Instrument, eigentlich gedacht, um der Frau eine soziale Wiedergutmachung zu verschaffen, wurde perfiderweise von Vergewaltigern als Schlupfloch genutzt: Durch erzwungene „Wiedergutmachungsheiraten“ entgingen sie der Bestrafung und erhielten teils sogar Zugriff auf das Vermögen der Frau (falls sie aus wohlhabender Familie stammte)[31][32]. So zwang man Opfer, ihre Peiniger zu ehelichen – eine ultimative Demütigung, die die Gewalttat legitimierte und die Machtverhältnisse zementierte. Wurde – wie im Fall Florentina – nicht geheiratet, blieb der Frau nur die gesellschaftliche Verbannung. Beide Szenarien zeigen, wie rechtliche und moralische Systeme ineinandergriffen, um sexualisierte Gewalt zu institutionalisieren: Entweder sie wurde durch die Ehe sakral geadelt oder durch die Ehre-Logik unsichtbar gemacht, indem die Frau aus dem Blickfeld der „respektablen“ Gesellschaft verschwand.

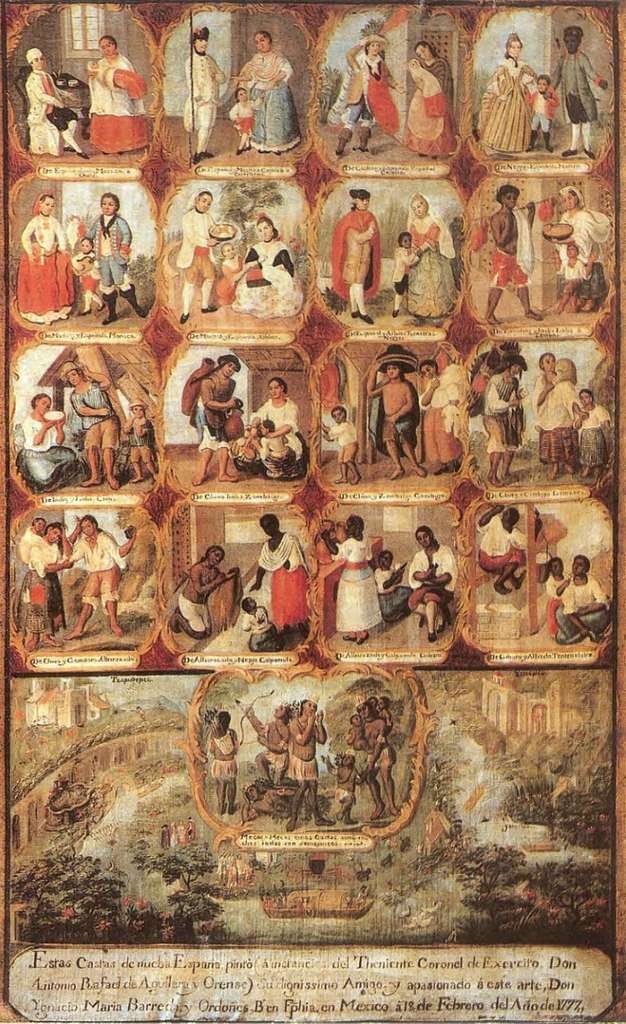

Mexiko Eine Darstellung des Kastensystems in Mexiko, die verschiedene ethnische Mischungen und den damit verbundenen sozialen Status zeigt.

Fortwirkende postkoloniale Strukturen

Obwohl die formalen Kolonialreiche Vergangenheit sind, leben viele der beschriebenen Macht- und Denkmuster bis heute fort. Postkoloniale Gesellschaften – sowohl die ehemaligen Kolonien als auch die Ex-Kolonialmächte – kämpfen weiterhin mit den langen Schatten jener Zeit, gerade im Hinblick auf sexualisierte Gewalt und Moralvorstellungen.

Rechtlich lassen sich Kolonialerbschaften deutlich erkennen. Zahlreiche Länder in Afrika und Asien haben bis heute Strafgesetzbücher, die auf kolonialem Recht basieren. Die von viktorianischer Sexualmoral geprägten Vorschriften wurden oft 1:1 ins nationale Recht übernommen und prägen das juristische System teils bis in die Gegenwart[33][34]. So existieren in vielen Commonwealth-Staaten noch immer geschlechtsspezifische Vergewaltigungsparagraphen, die nur weibliche Opfer kennen und lange Zeit eine ausdrückliche Ausnahme für Ehemänner enthielten[23][35]. In etlichen Ländern ist Vergewaltigung in der Ehe bis heute keine strafbare Handlung, was direkt auf die koloniale Rechtsauffassung zurückgeht. Ebenso bestehen aus der Kolonialzeit stammende Tatbestände wie „Entführung zum Zweck der Schändung“ oder „Beeinträchtigung der Sittlichkeit“, die eher den Schutz abstrakter weiblicher „Scham“ betonen als den Schutz der individuellen Freiheit der Frau[36]. Diese überkommenen Gesetze erschweren es Überlebenden sexualisierter Gewalt, Gerechtigkeit zu erfahren, und spiegeln überholte Moralurteile wider – zum Beispiel die Idee, das Ansehen der Frau leide durch die Tat mehr als die Frau selbst. Reformbemühungen stoßen nicht selten auf Widerstand von konservativen Kräften, die die kolonial geprägten Normen – nun oft religiös verbrämt – aufrechterhalten möchten.

Kulturell und diskursiv zeigt sich die Nachwirkung ebenfalls. Die christlich-viktorianische Vorstellung von weiblicher Reinheit und Schamhaftigkeit, die im Zuge der Missionierung weltweit verbreitet wurde, führt in vielen postkolonialen Gesellschaften weiterhin zu Stigmatisierung von Vergewaltigungsopfern. Opfer schweigen aus Angst vor Schuldzuweisungen oder „Ehrverlust“ – ein direkter Abklang der kolonialen Ehrenkodizes. Zugleich finden sich rassistische Stereotype aus der Kolonialzeit noch in heutigen Denkmustern: So werden Frauen afrikanischer oder indigener Herkunft teils immer noch als „sexualisiert“ wahrgenommen, was dazu führen kann, dass Übergriffe auf sie weniger ernst genommen oder schneller den Opfern angelastet werden. Diese rassifizierten Bilder von der „übermäßig sinnlichen Eingeborenen“ bzw. der „keuschen zivilisierten Frau“ wirken unterschwellig in Medien, Justiz und Gesellschaft nach.

Die Kirchen und missionarischen Institutionen haben sich ebenfalls mit einem kolonialen Erbe auseinandersetzen müssen. Viele der großen Missbrauchsskandale der letzten Jahrzehnte – etwa um katholische Priester oder in missionarischen Schulen – offenbaren Strukturen, die stark an das koloniale Machtgefälle erinnern: charismatische (meist männliche) Autoritätsfiguren, die nahezu unantastbar sind, abhängige Schutzbefohlene, und ein Klima des Schweigens, genährt von der Vorstellung, das Offenlegen der Taten würde „der Sache Gottes“ schaden. In Ländern wie Kanada oder Australien kamen in den 1990ern und 2000ern systematische Misshandlungen in kirchlichen Internaten für indigene Kinder ans Licht – Einrichtungen, die ursprünglich Teil kolonialer Umerziehungs- und Christianisierungsprogramme waren. Die dort dokumentierten Fälle von körperlicher und sexueller Gewalt an Native Kids zeigen drastisch, wie die Verbindung von kolonialer Ideologie und religiösem Dogmatismus besonders schutzlose Gruppen traf und generationenübergreifendes Trauma schuf. Bis heute ringen diese Gesellschaften mit den Folgen, etwa in Form von erhöhten Raten sexueller Gewalt in indigenen Gemeinschaften, Misstrauen gegenüber staatlichen und kirchlichen Institutionen und dem schwierigen Prozess der Aufarbeitung und Versöhnung.

In den ehemaligen Kolonien Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ist das Problembewusstsein oft erst am Entstehen. Viele dieser Gesellschaften sind zutiefst religiös, und Kirchen genießen hohes Ansehen – ein Erbe der Missionszeit, das positive wie negative Seiten hat. Einerseits bieten religiöse Institutionen Orientierung, andererseits fällt es umso schwerer, tabuisierte Themen wie sexuellen Missbrauch durch Kleriker oder christliche Hilfskräfte offen anzusprechen. Beispiel Malawi: Hier wurden in jüngerer Zeit mehrere westliche Missionare entlarvt, die Kinder sexuell missbrauchten, teils unter dem Deckmantel von Waisenhäusern[37]. Solche Fälle blieben lange verborgen, da man kaum wagen wollte, die moralische Integrität der „guten christlichen Helfer“ infrage zu stellen – insbesondere gegenüber einer westlichen Öffentlichkeit, die ihre Aufmerksamkeit auf Missbrauch im eigenen Land richtet und Verfehlungen in fernen „Missionsfeldern“ leicht übersieht[38][39]. Es zeigt sich: Das Gefühl, als frommer Fremder in einer machtungleichen Situation zu agieren, ermuntert bis heute einzelne „Bad Apples“, ihre Stellung schamlos auszunutzen[40]. So wiederholt sich in gewisser Weise das Muster des 19. Jahrhunderts, als Missionsleiter in kolonialer Umgebung glaubten, über ihnen stünde nur Gott und sie könnten unbehelligt ihren Neigungen folgen.

Gleichzeitig gibt es aber auch postkoloniale Gegenbewegungen: Feministische und indigene Gruppen arbeiten daran, die kolonial geprägten Moralvorstellungen kritisch zu hinterfragen. Sie betonen, dass Begriffe wie „Ehre“, „Scham“ oder „Unkeuschheit“ häufig Werkzeuge patriarchaler Kontrolle sind und nicht zur Beschämung von Opfern missbraucht werden dürfen. In der Theologie gibt es Ansätze, die Verstrickung der Missionskirchen in koloniale Gewalt offen aufarbeiten (z.B. die Befreiungstheologie in Lateinamerika oder postkoloniale Theologieansätze in Afrika). Diese Bewegungen versuchen, das Fortwirken kolonialer Denkmuster – etwa die bedingungslose Autorität des (männlichen, weißen) Predigers – aufzubrechen und Gewaltstrukturen bewusst zu dekolonisieren.

Gerald Dean Campbell, aus Odessa, Texas, bekannte sich des sexuellen Missbrauchs von acht Kindern in einem Waisenhaus in Afrika schuldig. Er war früher Geschäftsführer des Victory Christian Children’s Home in Malawi. Fahndungsfoto aus dem Gefängnis

Die historischen Beispiele aus verschiedenen Weltregionen machen deutlich, dass christliche Moralvorstellungen im kolonialen Kontext oft zu einem Doppelstandard pervertierten: Nach außen dienten sie zur Legitimation von Herrschaft und „Zivilisierung“, intern boten sie aber Rechtfertigungen und Schlupflöcher für sexualisierte Gewalt. Vorstellungen von Reinheit und Sünde wurden benutzt, um die Sexualität der kolonisierten Völker zu kontrollieren und ihnen angebliche moralische Unterlegenheit zuzuschreiben – was Übergriffe der Kolonialherren erleichterte und entschuldigte. Geschlecht und Rasse verschränkten sich dabei in toxischer Weise: Der weiße, christliche Mann galt als moralische Autorität, der Anspruch auf Verfügbarkeit über weibliche, insbesondere nicht-weiße Körper wurde ihm praktisch zugestanden. Kirchliche Institutionen und Narrative spielten eine unrühmliche Rolle, indem sie Gewalt teils spirituell verbrämten, teils verschleierten oder auf dem Rechtsweg in harmlose Formen (z.B. Ehe) überführten.

Die Nachwirkungen dieser Ära sind bis heute spürbar – in Gesetzen, die überkommene Auffassungen widerspiegeln, in sozialen Einstellungen, die Opfer beschämen, und in Machtgefällen, die Täter schützen. Doch ebenso wächst das Bewusstsein für diese Kontinuitäten. Postkoloniale Wissenschaft und Aktivismus decken die historischen Verbindungen von Religion, Macht und sexualisierter Gewalt auf und fordern eine kritische Aufarbeitung. Letztlich zeigt diese Untersuchung, dass eine Religion, deren zentrale Botschaft eigentlich Würde und Schutz der Schwachen ist, im Bündnis mit kolonialer Macht zuweilen ins Gegenteil verkehrt wurde. Die Aufgabe der Gegenwart besteht darin, diese verflochtenen Gewaltstrukturen zu erkennen und zu überwinden – damit Werte wie Gerechtigkeit und Menschlichkeit nicht länger im Namen der Moral preisgegeben werden.

Quellen: Die obigen Ausführungen stützen sich auf Erkenntnisse aus postkolonialen Studien, Gender Studies, Missions- und Theologiegeschichte. Beispiele und Zitate entstammen u.a. historischen Berichten und aktuellen Forschungsarbeiten, die koloniale Gewalt und ihre Legitimationsdiskurse analysieren – etwa zur spanischen Eroberung Amerikas[1][4], zu Missionskontexten im 19. Jahrhundert[20], zu kolonialen Rechtsnormen[23][24] und zu postkolonialen Aufarbeitungen[12]. Diese belegen übereinstimmend, wie christlich begründete Herrschaft und sexualisierte Gewalt ineinandergreifen konnten und wie wichtig die kritische Beleuchtung dieses Erbes für das Verständnis heutiger Gewaltverhältnisse ist.

… Ein paar persönliche Worte

In einer Welt, die sich gern als aufgeklärt rühmt, bin ich eines Tages auf den harten Boden einer anderen Wirklichkeit gefallen. Es war ein Moment, in dem mir die Sprache im Hals stecken blieb, weil mein eigener Körper von Fremden zur Ware gemacht wurde. Die Frage, die mich seither verfolgt, lautet nicht, warum es geschieht – sondern wie eine Gesellschaft beschaffen sein muss, in der solches Tun gedeiht und beinahe unantastbar bleibt. Was für eine Ordnung schützt die Täter so wirkungsvoll, dass es fast unmöglich wird, die Dynamik des Missbrauchs zu durchbrechen? Die Antwort liegt in der DNA eines Systems, das gesunde Beziehungen verschlingt und Körper zu Schauplätzen von Machtkämpfen macht. Es war mir damals nicht sofort bewusst, doch der Angriff war nicht nur eine Verletzung meines Körpers – er war auch ein rassistischer Akt, das Muster kleiner, feiger Männer, die ihre eigene Schwäche hinter Gewalt verbergen.

Wer anderen Menschen Gewalt antut, offenbart damit nichts als Feigheit. Solches Handeln ist kein Ausdruck von Stärke, sondern von innerer Schwäche. Man kann die Folgen lange verdrängen, doch sie holen einen irgendwann ein – im eigenen Gewissen, im Blick der Gesellschaft oder in dem, was manche Karma nennen.

[1] 9 reasons Christopher Columbus was a murderer, tyrant, and scoundrel | Vox

https://www.vox.com/2014/10/13/6957875/christopher-columbus-murderer-tyrant-scoundrel

[2] [3] [4] [5] Legitimised Violence in Colonial Spanish America (Chapter 21) – The Cambridge World History of Violence

[6] [7] [8] [9] When British soldiers raped women of a town to suppress Indian nationalism

[10] [31] [32] Recogimiento: Virginity, Enclosure, and Female Virtue in Colonial Latin America – DIG

[11] [28] [29] Virginal Lands and Bodies: Colonial Domination of Nature and Purity – Environmental History Now.

[12] [13] [14] Exposing the Sexual Hypocrisy of European Colonists – JSTOR Daily

https://daily.jstor.org/exposing-the-sexual-hypocrisy-of-european-colonists/

[15] [16] [17] [18] trivent-publishing.eu

https://trivent-publishing.eu/journals/pjcv3/4.%20Louise%20du%20Toit_OA.pdf

[19] [20] [21] Gender, Power and Sexual Abuse in the Pacific – NOTCHES

https://notchesblog.com/2019/05/16/gender-power-and-sexual-abuse-in-the-pacific/

[22] [37] [38] [39] [40] Less talked about: Clergy sexual abuse on the mission field – Baptist News Global

https://baptistnews.com/article/less-talked-about-clergy-sexual-abuse-on-the-mission-field/

[23] [24] [33] [34] [35] [36] Microsoft Word – British colonial sexual offences legacy-Téa Braun.doc

[25] [26] [27] The Rule of Colonial Indifference: Rape on Trial in Early Colonial India, 1805–57 | The Journal of Asian Studies | Cambridge Core

[30] Chastity and the Colonial Service in: Empire and sexuality