Land, Freiheit, Würde: Die Mau-Mau-Rebellion

Historischer Hintergrund: Land und Koloniale Enteignung

Die Wurzeln der Mau‑Mau‑Bewegung liegen in der kolonialen Land‑ und Arbeitsordnung in Britisch‑Kenya. Schon Ende des 19. Jahrhunderts begannen britische Militärkolonnen und Eisenbahnprojekte, in das Hochland Kenias vorzudringen. Zur Absicherung dieser Interessen wurden die ansässigen Völker – vor allem Kikuyu, Maasai und Kamba – militärisch unterworfen und ihre führenden Persönlichkeiten hingerichtet oder zu „Kolaborateuren“ gemacht[1].

Die anschließende Landreform begünstigte eine kleine Schicht europäischer Siedler. Das „Crown Lands Ordinance“ von 1915 entzogen den Einheimischen die letzten Landrechte[2]. 1950 besaßen rund 30 000 europäische Siedler etwa 12 000 Quadratmeilen Land, während 1,25 Millionen Kikuyu sich 2 000 Quadratmeilen teilen mussten[3]. Neben der Landenteignung kamen Hütten‑ und Kopfsteuern, die Afrikaner zwangen, in die Lohnarbeit auf europäisch kontrollierten Plantagen zu wechseln[4].

Für viele ländliche Kikuyu, Embu und Meru bedeutete dies den Verlust ihres Lebensunterhalts. Die Quasi‑Leibeigenschaft der „Squatter“ auf Siedlerfarmen, die unter drakonischen „Resident Native Labourers Ordinances“ bis zu 270 Tage Zwangsarbeit leisten mussten[5], vertiefte die soziale Kluft. In den Städten wuchs zugleich eine kleinbürgerliche Schicht, die westliche Bildung genossen hatte, und begann, sich politisch zu organisieren – zum Beispiel in der East African Association (1921) und der späteren Kenya African Union (KAU)[6]. Als diese Organisationen trotz Petitionierung keine Land‑ und Bürgerrechte durchsetzen konnten, radikalisierten sich junge Aktivisten.

Ein britisches 3-Zoll-Mörserteam im Einsatz bei Operationen gegen Mau-Mau

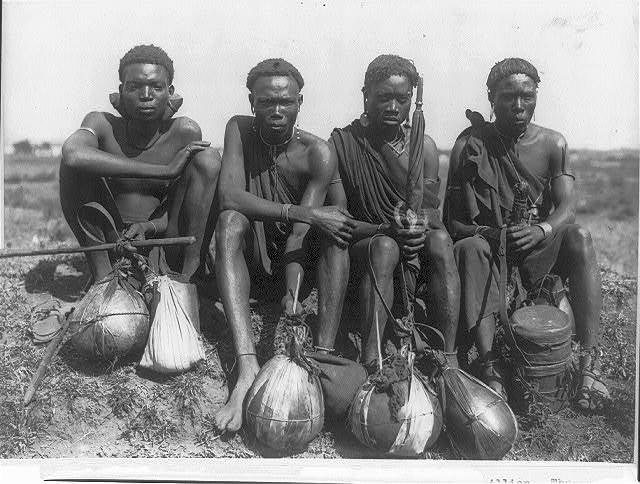

Stamm der Kikuyu in Britisch-Ostafrika, der traditionelle Kleidung und Schmuck zeigt ca. 1890

Entstehung der Mau‑Mau

Radikalisierung und Oath‑Bewegung

In der ersten Hälfte der 1950er‑Jahre entstand aus diesen Spannungen eine geheime, militante Bewegung. Viele der jungen Aktivisten gehörten zu den Kikuyu, die aufgrund der kolonialen Gesetze zu Landlosen oder „Squattern“ geworden waren. Sie betrachteten die moderaten Forderungen der KAU als wirkungslos und griffen zu Gewalt. Nach Angaben der südafrikanischen Geschichtsinitiative „South African History Online“ nutzten sie eine Kampagne von Eide (oathing), um Unterstützer an die antikoloniale Sache zu binden[7]. Bis Mitte 1952 hatten schätzungsweise 90 % der Kikuyu, Embu und Meru Erwachsene den Mau‑Mau‑Eid abgelegt[8]. Der Eid band Menschen an das Versprechen, Land und Freiheit zurückzugewinnen; ein ehemaliger Kämpfer schilderte später: „Wir schworen, dass wir die weißen Männer nicht für immer über uns herrschen lassen würden, wir würden bis zum letzten Mann kämpfen“[9].

Der Name „Mau Mau“ war eine Fremdbezeichnung; viele Kenianer verwendeten ihn nicht. Selbst die Bedeutung ist unklar, und manche Historiker vermuten, dass britische Stellen den Begriff prägten, um die Bewegung zu dämonisieren[10]. Die Kämpfer nannten sich selbst Kenya Land and Freedom Army (KLFA).

Zusammensetzung und Motivation

Die Mau‑Mau waren überwiegend Kikuyu, aber auch Embu, Meru, Kamba und Maasai beteiligten sich[11]. Mitglieder kamen aus allen sozialen Schichten – städtische Arbeiter, Landarbeiter, Arbeitslose und Kriegsveteranen[12]. Frauen spielten eine wichtige Rolle: Sie führten Eidzermonien durch, dienten als Nachrichten‑ und Versorgungskuriere, lieferten Lebensmittel, Munition und medizinische Versorgung in die Wälder und bauten Netzwerke zwischen Dörfern und Waldlagern auf[13]. Diese Netzwerke waren essenziell, um der britischen Strategie der Konzentrationsdörfer („villagisation“) zu entgehen, die darauf abzielte, die Unterstützung der Bevölkerung zu unterbinden[14].

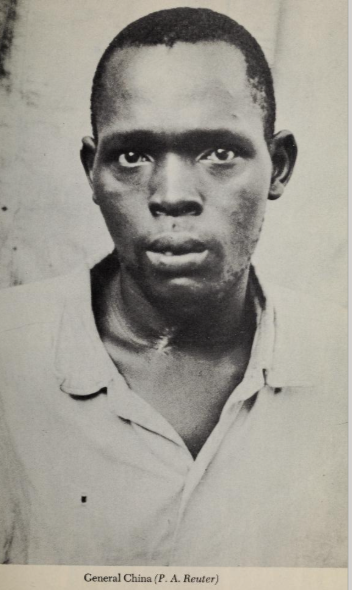

Die Organisation verfügte über keinen straffen zentralen Befehl, sondern bestand aus lokalen Zellen, die von Kommandanten wie Dedan Kimathi und Waruhiu Itote (General China) geführt wurden. Viele waren ehemalige Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg für die Briten gekämpft hatten und nach ihrer Rückkehr Landenteignungen und Diskriminierung erlebten[15]. Diese Erfahrung verstärkte die Forderung nach Land, Freiheit und Selbstbestimmung (maũndũ ni mau – „die wichtigen Dinge sind …“)[16].

Ablauf des Aufstands

Ausbruch und frühe Phase (1952–1953)

Der Aufstand begann 1952, als Mau‑Mau‑Einheiten mehrere europäische Farmen angriffen und Loyalisten ermordeten. Die Ermordung des regierungstreuen Senior‑Chief Waruhiu am 9. Oktober 1952 veranlasste Gouverneur Evelyn Baring, einen Ausnahmezustand zu verhängen[17]. Die Kolonialbehörden reagierten mit der Operation „Jock Scott“, bei der 187 verdächtige Kikuyu – darunter viele KAU‑Funktionäre – verhaftet wurden[18]. Viele Mau‑Mau‑Führer entkamen jedoch und zogen sich in die Wälder der Aberdare‑Berge und des Mount Kenya zurück[19].

Die Mau‑Mau setzten auf Guerillakampf. Aufgrund mangelnder schwerer Waffen beschränkten sich ihre Angriffe meist auf Nachtüberfälle gegen schlecht verteidigte Posten[20]. Sie nutzten selbstgebaute Waffen, Messer und Pfeile und verließen sich auf ein dichtes Netz von Informanten in den Dörfern. Lokale Kommandanten führten Listen mit Zielpersonen, meist einheimische Kollaborateure; das Ziel war, den loyalistischen Apparat zu lähmen[21].

Britische Gegenmaßnahmen

Die kolonialen Behörden sahen in der Bewegung zunächst eine „savage, violent cult“ und versuchten, sie durch psychologische Kriegsführung zu delegitimieren[22]. Der Ausnahmezustand wurde mit einer brutalen Aufstandsbekämpfung kombiniert. Häuser am Waldrand wurden abgebrannt und Familien in „geschützte Dörfer“ umgesiedelt[23]. Britische Truppen ernannten weite Gebiete zu „free fire zones“; dort durfte jeder Afrikaner erschossen werden[24].

Durch Operation Anvil (April 1954) wurden in Nairobi rund 70 000 Kikuyu auf offener Straße verhaftet; etwa 30 000 Männer kamen in Internierungslager, ihre Familien wurden in überfüllte Reservate gedrängt[25]. Bis Ende 1954 befanden sich schätzungsweise ein Drittel aller Kikuyu‑Männer in Haft[26]. Die „villagisation“ trennte über eine Million Menschen von ihren Feldern; die Lager waren von Hunger und Krankheiten geprägt[27]. Al‑Jazeera zitiert den Historiker Caroline Elkins, wonach zwischen 160 000 und 320 000 Kenianer in Lagern festgehalten und bis zu 1,5 Millionen, fast die gesamte Kikuyu‑Bevölkerung, in „geschützte Dörfer“ gezwungen wurden[28].

In den Gefangenenlagern gehörten Folter, sexueller Missbrauch und Zwangsarbeit zur Routine. Zeitzeugen berichten von Vergewaltigungen mit Flaschen, Kastration mit Zangen und langandauernder Haft ohne Gerichtsverfahren[29][30]. Über 1 000 Afrikaner wurden wegen angeblicher Mau‑Mau‑Beteiligung öffentlich gehängt[31].

Schlüsselereignisse und Niederschlagung

Zu den berüchtigten Ereignissen zählt das Massaker von Lari (26. März 1953), bei dem Mau‑Mau‑Kämpfer über 90 loyalistische Kikuyu ermordeten. Die britische Armee reagierte mit Vergeltungsexekutionen an mutmaßlichen Rebellen im Aberdare‑Wald[32]. In den folgenden Jahren bombardierten britische Flugzeuge die Wälder[33]. Dennoch hielt der Aufstand die Kolonialmacht in Atem: 20 000 zusätzliche Soldaten wurden eingesetzt, und es kam zu blutigen Waldschlachten[34].

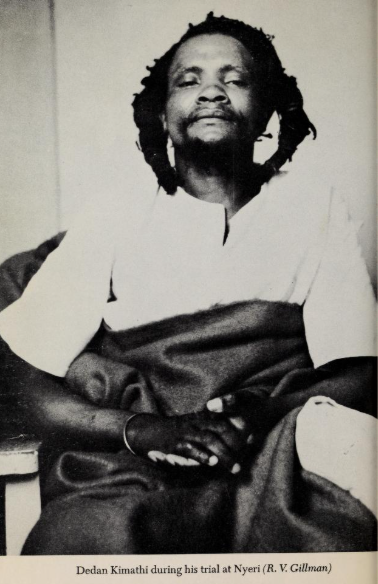

Der Wendepunkt folgte 1956 mit der Festnahme von Dedan Kimathi, einem charismatischen Kommandeur der Waldkämpfer[35]. Nach seiner Hinrichtung im Februar 1957 zerfiel die militärische Struktur der Mau‑Mau. Der Ausnahmezustand wurde 1960 aufgehoben, und 1963 erlangte Kenia die Unabhängigkeit.

Hansard‑Debatten: Ein Brief einer Siedlerin

Im House of Commons, 31. März 1953, wurde in einem Rede-Beitrag ein Brief einer weißen Siedlerin erwähnt, der an die Regierung gerichtet war:

Sie beschreibt ihr Leben auf einer isolierten Farm, die Angst und Einsamkeit – und äußert Misstrauen gegenüber Kikuyu-Diensten.

A portrait of Evelyn Baring, 1st Earl of Cromer, in 1926

Dedan Kimathi wärend seiner Verhandlung in Nyeri (R. V. Gillman)

Aus dem Buch

Man hunt in Kenya

by Henderson, Ian, 1927-; Goodhart, Philip

Erfahrungen der lokalen Bevölkerung

Loyalisten und innere Spaltungen

Die Mau‑Mau‑Bewegung spaltete die kenianische Gesellschaft. Nicht alle Kikuyu unterstützten die Rebellen; einige ranghohe Kikuyu‑Älteste und Landbesitzer arbeiteten mit der Kolonialverwaltung zusammen, weil sie von Landzuweisungen und Handelsprivilegien profitierten[36]. Jomo Kenyatta, Anführer der KAU und späterer Präsident Kenias, distanzierte sich öffentlich von den Mau‑Mau: „Mau Mau hat das Land verdorben … lasst Mau Mau für immer vergehen. Alle sollten es suchen und töten“[37]. Viele Historiker sprechen deshalb von einem Kikuyu‑Bürgerkrieg, was in Kenia sehr umstritten ist[38].

Aus Sicht der Rebellen waren die Kollaborateure Verräter. Mau‑Mau‑Kommandanten zeichneten Listen von Loyalisten und töteten sie gezielt[21]. Die blutigen inneren Konflikte lassen sich auch dadurch erklären, dass die Bewegung durch das Oath‑System zur Erfüllung der Schwüre gezwungen war – der Bruch des Eides wurde mit dem Tod bestraft[39]. Diese Dynamik prägte das Alltagsleben im zentralen Hochland: Familien wurden auseinandergerissen, und jeder Verdacht konnte zu Verhaftung oder Ermordung führen.

Rolle der Frauen und der Dorfgemeinschaft

Für viele Dorfgemeinschaften wurde die Versorgung der Waldkämpfer zum Akt des Widerstands. Laut der feministischen Initiative „Gender Security Project“ organisierten Kikuyu‑Frauen lokale Netzwerke, die als Rückgrat der Mau‑Mau fungierten. Sie dienten als Köchinnen, Späherinnen, Krankenschwestern und Kurierinnen, übermittelten Nachrichten und versorgten die Kämpfer trotz britischer Kontrollen mit Nahrung und Medizin[13]. Ihre Mobilität war ein Vorteil, da Frauen in den Augen der Kolonialbehörden seltener verdächtigt wurden. Gleichzeitig waren sie stark der sexualisierten Gewalt der Kolonialherren ausgesetzt[40].

Erfahrungen anderer Volksgruppen

Neben den Kikuyu beteiligten sich Embu‑ und Meru‑Gruppen sowie einige Kamba‑ und Maasai‑Einheiten[11]. Die Kämpfer der kleineren Stämme sahen im Aufstand eine Gelegenheit, ihre eigenen Landansprüche und den Widerstand gegen Zwangsumsiedlungen zu formulieren. In den südlichen Regionen beteiligten sich auch Mbeere‑Bewohner an der Guerilla. Historische Studien betonen allerdings, dass die Mau‑Mau‑Geschichte aus Sicht dieser Gruppen oft marginalisiert wurde; die Dominanz der Kikuyu in der Erinnerungskultur verdeckt lokale Erzählungen.

Auswirkungen und Vermächtnis

Beitrag zum Unabhängigkeitskampf

Auch wenn der Aufstand militärisch niedergeschlagen wurde, hatte er tiefgreifende politische Konsequenzen. Die Mau‑Mau zeigten den Kenianern, dass die koloniale Macht nicht unbesiegbar war – dies beschleunigte die nationale Mobilisierung[41]. Die Brutalität der britischen Gegenmaßnahmen – insbesondere die Internierung von Hunderttausenden – stärkte das Bewusstsein für Menschenrechte und führte international zu Kritik an Großbritanniens Kolonialpolitik.

Die wirtschaftlichen Kosten des Konflikts waren enorm. Die britische Regierung musste Tausende Soldaten entsenden und umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen finanzieren[33], während gleichzeitig der heimische Nachkriegshaushalt belastet war. Diese Belastungen trugen dazu bei, dass London seine Bereitschaft verlor, die Kolonie unter allen Umständen zu halten[42].

Nachwirkung und Anerkennung

Nach der Unabhängigkeit wurde die Mau‑Mau‑Organisation in Kenia für Jahrzehnte verboten. Erst 2003 hob die Regierung die Verbotsbestimmung auf, und Veteranen konnten offiziell Vereine gründen. Dank neuer Forschungen und Gerichtsverfahren erkannte das Vereinigte Königreich 2013 an, dass viele Kenianer in Lagern gefoltert worden waren; es zahlte rund 19,9 Millionen Pfund Entschädigung an mehr als 5 000 Überlebende[43]. Die britische Regierung übergab zudem historische Dokumente, die die systematische Anwendung von Folter belegen.

In der kenianischen Erinnerung bleibt die Mau‑Mau‑Bewegung ambivalent. Für viele Kikuyu, Embu und Meru ist sie Symbol für Land und Freiheit, für andere bleibt sie ein blutiger Bruderkampf. Der einstige Freiheitskämpfer Gitu wa Kahengeri betonte in einem Interview mit Al Jazeera: „Die Wahrheit ist, dass die Mau‑Mau eine Massenbewegung war, die organisiert wurde, um Kenia von der Kolonialherrschaft zu befreien“[44].

Die Mau‑Mau‑Bewegung war mehr als ein „Stammesaufstand“; sie war die radikalste Form eines breiten kenianischen Widerstands gegen Landraub, Zwangsarbeit und rassistische Bevormundung. Aus der Sicht der betroffenen Völker war der Eid auf Land und Freiheit ein Akt der Selbstbehauptung. Die Bewegung vereinte ländliche Kleinbauern, städtische Arbeiter, Frauen und Männer in einem blutigen, aber folgenreichen Kampf. Trotz innerer Spaltungen und massiver Repression schuf der Aufstand die Voraussetzungen für Kenias Unabhängigkeit und prägte das nationale Bewusstsein bis heute.

„MAU MAU“-Generäle

Dedan Kimathi (* 31. Oktober 1920 im Nyeri District; † 18. Februar 1957 in Nairobi) war ein kenianischer Rebellenführer im Mau-Mau-Aufstand in Kenia

General Ndaya, Wanjagi wa Ndegwa: Oberster Führer der Mau Mau im Embu-Distrikt, ursprünglich aus der Kabonge-Region der Ndia-Division stammend. Er wurde Mitte 1953 getötet und gilt als Märtyrer des Unabhängigkeitskampfes.

General Odero: Nach dem Tod von General Ndaya wurde er vom Mau Mau-Kriegsausschuss befördert. Er stammte aus Kariti – Sagana und wurde Ende 1953 getötet.

Waruhiu Itote * 1922; † 30. April 1993,

Kampfname General China

Buch: „Mau Mau“ general by Itote, Waruhiu

General Chui: Er wurde vor allem durch die sogenannte Mbaara ya Rúúí Rúirú (Schlacht des Schwarzen Flusses) bekannt, die an der Grenze zwischen Nyeri und dem alten Embu-Distrikt stattfand. In dieser Schlacht kämpfte das Embu Haraka Platoon zusammen mit dem Hika Hika Bataillon aus Nyeri erfolgreich gegen die Kolonialkräfte. Danach ernannte ihn das Mau Mau-Oberkommando zum Armeegeneral. Er gilt weithin als einer der härtesten Kämpfer der Region. 1956 wurde er getötet und verbrannt.

General Kassam: Kommandierte die östliche Hälfte des Embu-Distrikts, von Gichugu in Standort 6 bis zur Meru-Grenze. Er teilte sich das Hauptquartier mit General Ndaya. 1953 verlor er bei Kämpfen ein Bein und wurde später von den Kolonialisten als „einbeiniger Teufel“ verspottet. Unter ihm dienten Colonel Kobokobo, Major King Kong und Captain Ngurunga. Er wurde lebend gefangen genommen. General Kassam, einer der größten Helden Kenias mit bemerkenswerten Kriegserzählungen, verstarb 2011.

General Aga Khan: Sein Name stammt vom Aga Khan-Krankenhaus in Nairobi, von wo er kam. Er wurde Anführer des Ndia-Zugs und 1955 getötet.

General Magazine Wurde von Kolonialkräften in der Nähe der Stadt Riakinia entlang des Rwamuthambi-Flusses in einem Hinterhalt zusammen mit General Chui und deren Leibwächtern im Mai 1956 getötet.

General Matene: Wurde von General Aga Khan und General Mbati vom Hika Hika Bataillon aus Nyeri zum General ernannt, nachdem ein Seher gewarnt hatte, dass sie alle sterben würden, wenn sie Matene nicht zum General machten.

General Atomic: Ein tapferer Freiheitskämpfer und Vertreter von Embu im Mau Mau-Provinzkomitee. Seine Meinungen zu Organisation und Politik wurden hoch geschätzt. Er ergab sich zusammen mit zwei Leibwächtern.

General Kubukubu, Njagi wa Ikutha, (1920-1956): Der am meisten verehrte Freiheitskämpfer in der Embu-Gemeinschaft. Er lebte auf dem Kirimiri-Forest-Hill und war der oberste Kriegsführer. Er leitete die erste vereinte Embu-Einheit, bekannt als B 1 Kimuri, bevor diese sich in kleinere Gruppen aufspaltete. Sein Adjutant war Brigadier Nyamu Nene. Er wurde 1955 von Kolonialkräften lebendig verbrannt. Nach ihm sind eine Grundschule, eine Straße und ein Einkaufszentrum in Embu Town benannt.

General Kavote: Übernahm die Führung nach dem Tod von General Kubukubu im Jahr 1955. Laut Mukami Njue, einem Historiker aus Embu, wurde Kavote von Gott selbst ernannt, nachdem er alle Mau Mau-Ältesten in den Mount-Kenya-Wald gerufen hatte. Kavote war damals der jüngste Mau Mau-Kämpfer, aber Gott forderte die Ältesten auf, ihn trotz seines Alters zu respektieren, und warnte, dass Missachtung bestraft würde. Kavote, einer der letzten Mau Mau-Generäle, starb 2015. Er hatte das längste Haar Kenias, das nach seinem Tod für ein noch zu gründendes Embu-Museum aufbewahrt wurde.

Field Marshal Baimungi M’Marete wa M’Ikandi (1922–1965): War ein bedeutender kenianischer Freiheitskämpfer und einer der führenden Kommandeure der Mau-Mau-Bewegung, die gegen die britische Kolonialherrschaft kämpfte. Nach dem Tod von Dedan Kimathi übernahm er die Führung der Mau-Mau-Kämpfer im Mount-Kenya-Wald.

[1] [2] [7] [8] [18] [19] [27] [32] [33] [41] [42] The Mau Mau Uprising | South African History Online

https://sahistory.org.za/article/mau-mau-uprising

[3] [4] [5] [15] [16] [17] [20] [21] [22] [36] [37] [38] Mau Mau rebellion – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Mau_Mau_rebellion

[6] [11] [13] [14] [40] Powerful Agents of Change: Kikuyu Women in the Mau Mau Rebellion — The Gender Security Project

[9] [10] [12] [23] [24] [25] [26] [31] [39] Kikuyu Mau Mau Uprising and Independence – Traditional Music & Cultures of Kenya

https://www.bluegecko.org/kenya/tribes/kikuyu/maumau.htm

[28] [29] [30] [34] [35] [44] ‘We are the Mau Mau’: Kenyans share stories of torture | Features | Al Jazeera

https://www.aljazeera.com/features/2016/5/5/we-are-the-mau-mau-kenyans-share-stories-of-torture

[43] The Mau Mau movement – Black History Month 2025

https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/history-of-black-empire/the-mau-mau-movement/